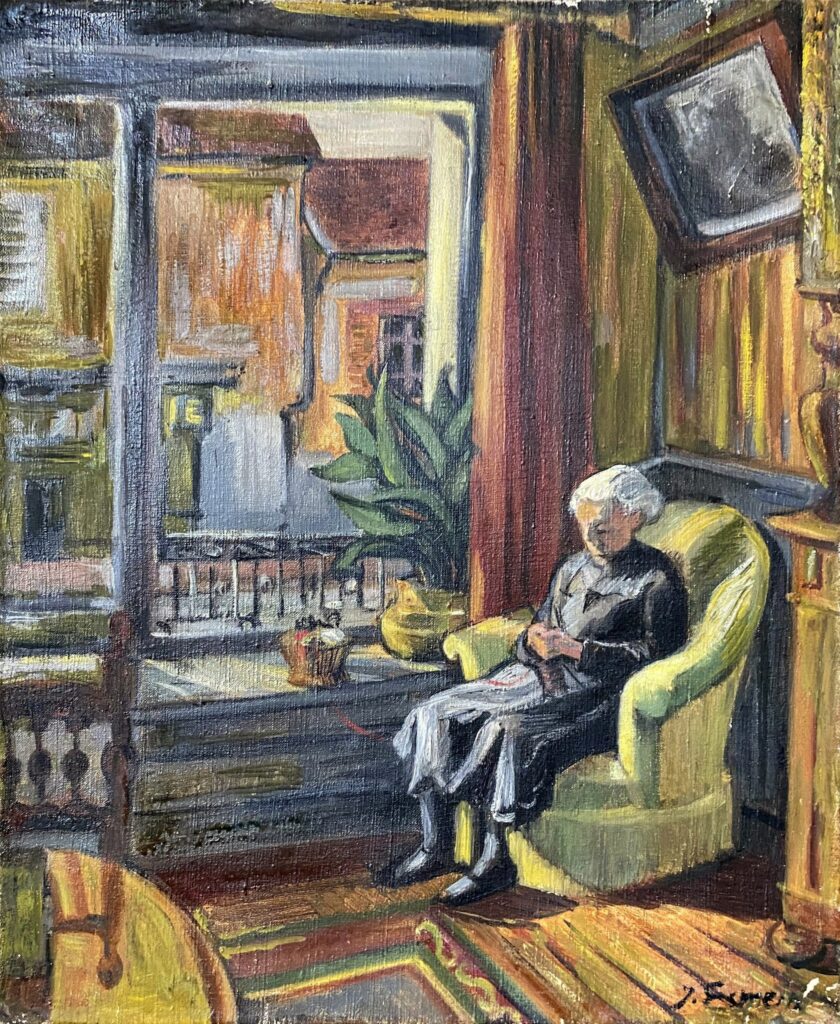

Jeanne Esmein dans son appartement du 58 rue du Montparnasse à Paris, en février 2022. On reconnait derrière elle le tableau « La parente » et sur la cheminée le portrait de Maurice Esmein, inspiré de l’autoportrait du peintre, deux œuvres à découvrir dans l’article (crédit : Les Montparnos)

Connaissant mon goût pour l’histoire du quartier Montparnasse, un ami m’a présenté sa mère Jeanne Esmein, artiste peintre et graveur, qui a vécu quasiment toute sa vie entre la rue d’Assas et la rue du Montparnasse à Paris.

Qui est Jeanne Esmein ?

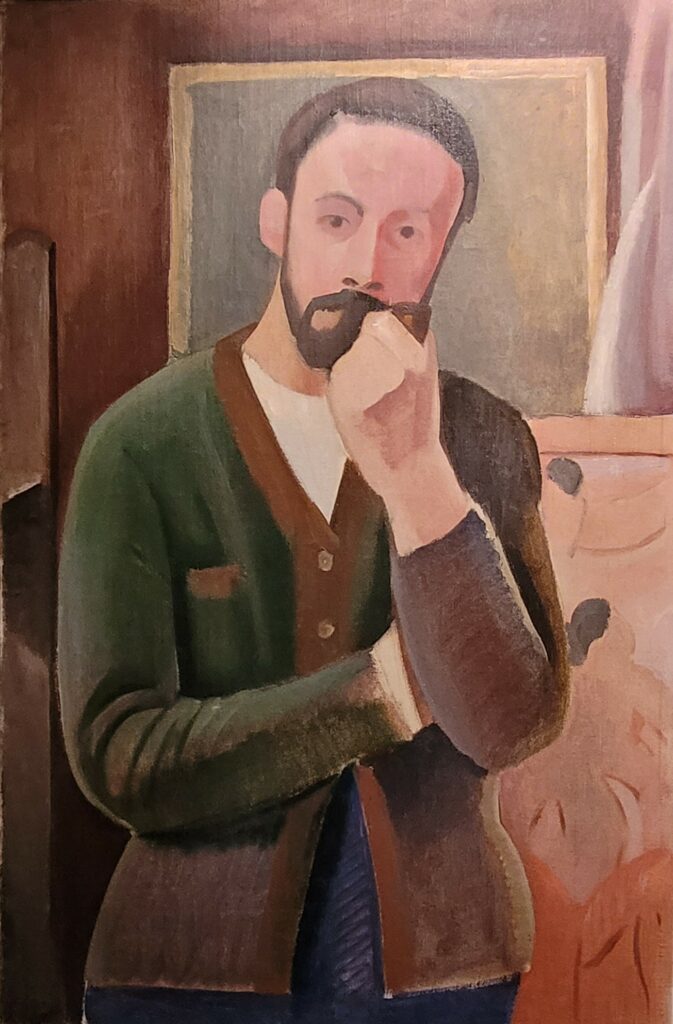

Née le 18 janvier 1928 à Poitiers, Jeanne Esmein (1) est arrivée en 1933 à Paris au 120 rue d’Assas (6e arr.) avec ses deux frères, Maurice et Jean et sa sœur Isabelle. Il y a à peine sept ans d’écart entre l’ainé Maurice et la plus jeune Jeanne. Leur père Paul, fils de l’historien du droit et constitutionnaliste Adhémar Esmein (1848-1923), est professeur de droit d’abord à la faculté de droit de Poitiers puis à l’université de Paris. Leur mère Marcelle, née Roux, tient le foyer.

Le frère ainé de Jeanne qui s’appelle Maurice comme l’oncle mort pour la France, fait des études de droit pour devenir professeur sur les traces de son père, tandis que le benjamin, Jean, est scolarisé au lycée Saint-Louis et veut devenir marin. Isabelle fait du grec et du latin, mais Jeanne est casée dans les « modernes » et apprend l’Allemand.

Montparnasse sous l’occupation

Lorsque la guerre éclate en 1939, Isabelle et Jeanne, qui ont respectivement 13 et 11 ans, sont confiées à des amis de Poitiers. Jeanne n’a plus du tout envie d’apprendre l’Allemand. Chez eux, elles écoutent beaucoup la radio pour s’informer. Le 17 juin 1940, elles entendent le discours du maréchal Pétain. Jeanne se souvient qu’elle était furieuse : « Pétain disait qu’on n’était plus apte à se battre. C’était abominable. J’aurais bien cassé le poste. »

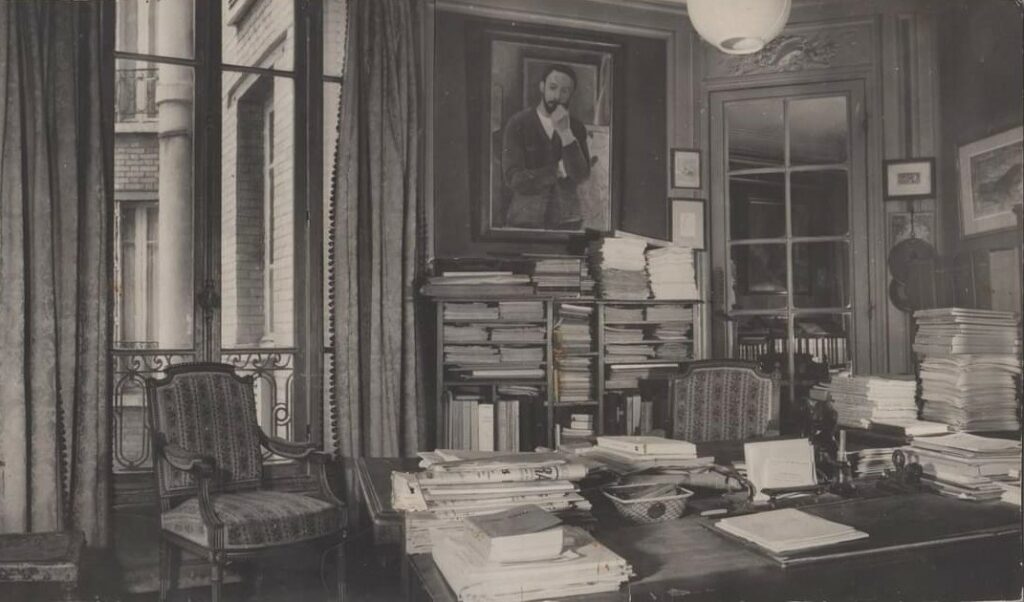

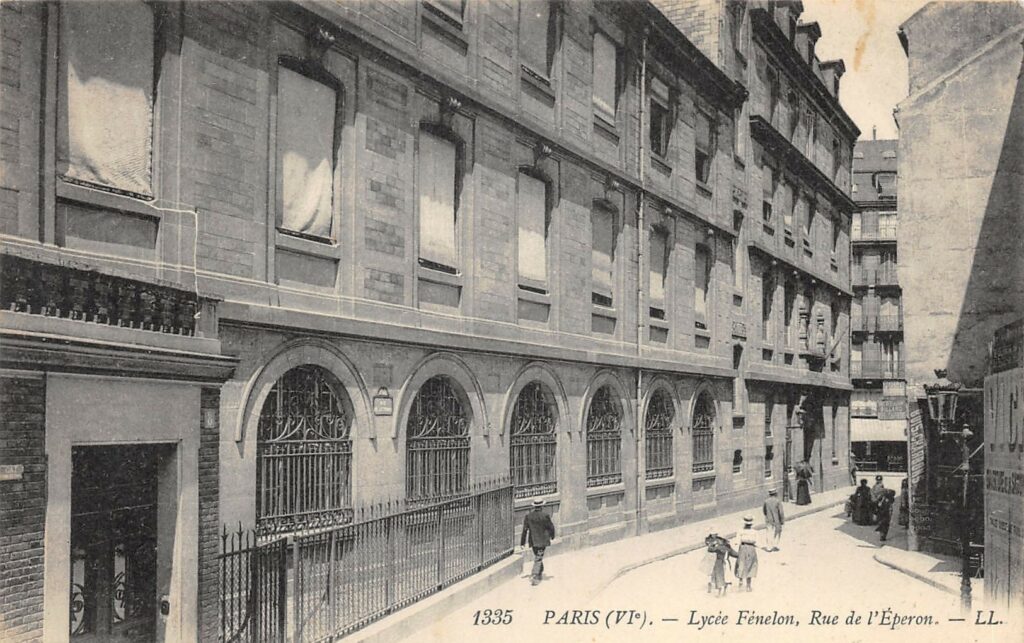

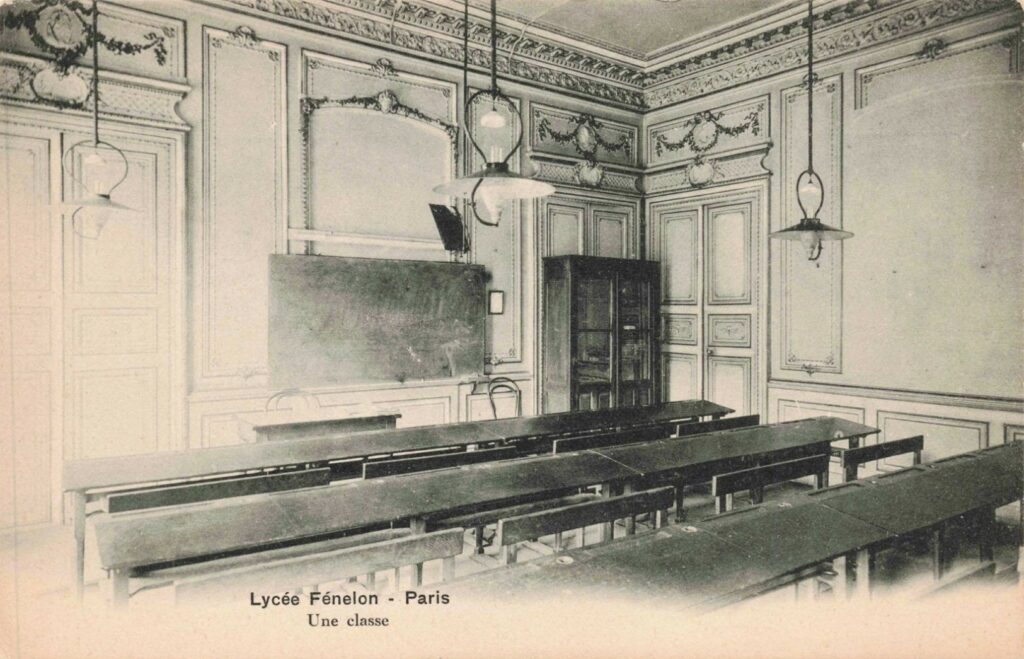

Vers 1941-1942, les sœurs reviennent rue d’Assas dans un Paris toujours occupé par les nazis. Jeanne fréquente le lycée Fénelon. Elle doit traverser à pied le jardin du Luxembourg pour s’y rendre. L’établissement est très peu chauffé et il faut beaucoup se couvrir pour supporter la morsure du froid. Une de ses amies de classe est Hélène Bouligand, la fille du mathématicien Georges Bouligand. Ensemble elles essayent de jouer des comédies de Molière, comme Le Misanthrope, qu’elles montent dans une petite salle de sociétés savantes à côté de l’Odéon.

A 21 ans, Maurice, le frère ainé, se cherche un travail. Il rejoint la fabrique de produits artisanaux d’un ami qui s’adapte aux besoins de l’époque. Comme il n’y a plus de caoutchouc, il fait des ressorts pour maintenir les bas des dames.

Jean, le second frère qui rêve de devenir marin, est admis à l’école navale de Toulon, mais doit changer de voie suite au sabordage de la flotte française en novembre 1942. Il se retrouve à Lyon et étudie l’électricité puis est nommé dans un sous-marin.

Jeanne croise souvent les allemands dans leur grosse voiture, mais les moyens de transport pour les parisiens sont plus aléatoires. L’essence étant devenue introuvable, la Société des transports en commun de la région parisienne (STCRP) fait fonctionner ses véhicules au gaz de ville. Jeanne se souvient des bus à gaz qui remontent la rue d’Assas (ligne U ?) surmontés d’un énorme carénage protégeant un réservoir « gonflé » au gaz de ville.

De temps en temps Jeanne pousse en vélo jusqu’à l’avenue Victor Hugo, près de l’arc de triomphe, pour rendre visite à sa grand-mère paternelle, Valérie Le Blant, veuve d’Adhémar Esmein.

Paul, le père de Jeanne qui parle très bien allemand est sollicité par l’occupant pour écrire dans d’importantes revues germaniques. Mais il ne peut oublier la mort de son frère Maurice sur le champ de bataille de la première guerre mondiale. Et aux allemands venus le solliciter chez lui, il aurait répondu : « La porte est derrière vous, vous n’avez qu’à l’employer pour vous en aller. » raconte Jeanne Esmein, avec une certaine fierté dans la voix.

Sur le mur du fond, on reconnait les aquarelles de la série sur le cirque par Maurice Esmein (source : collection particulière de la famille Esmein)

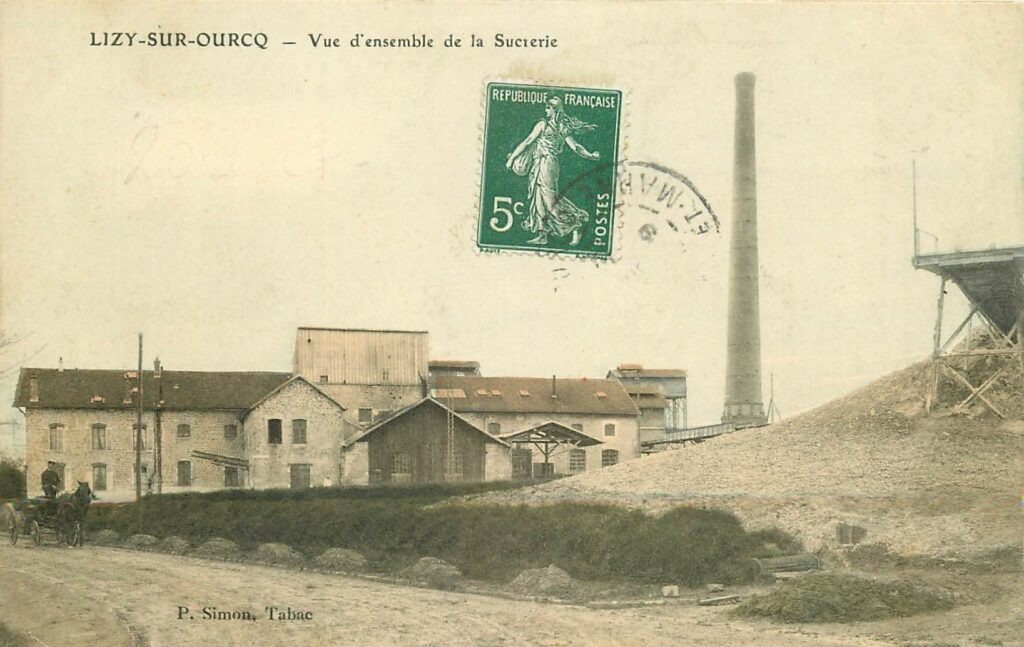

Pendant l’occupation, en pleine période de rationnement, Marcelle, la mère de Jeanne, se démène pour nourrir toute la famille. Elle a des cousins qui s’occupent d’une sucrerie du côté de Lizy-sur-Ourcq et possèdent quelques terrains de chasse. « Ils lui fournissent quelques bestioles qui passaient sous leurs fusils et quelques sacs de sucre » se rappelle Jeanne.

Le frère de Marcelle, André Druelle, l’oncle de Jeanne par sa mère, vit à Ecorcheville près de Pont-l’évêque en Normandie. Il a là-bas une gentilhommière avec des vaches et peut de temps en temps leur fournir du beurre.

Le père de Jeanne a même rapporté de Normandie un demi cochon et a traversé Paris avec l’animal dans une valise. « Ce qui était quand même osé pour un professeur de droit » ironise Jeanne.

Parfois la famille Esmein croise Ossip Zadkine qui d’un pas rapide vient chercher son pain à la boulangerie juste en face du 120 rue d’Assas. Jeanne se souvient : « on le trouvait très étrange. » Depuis 1928, le sculpteur a son atelier au 100 bis rue d’Assas.

Marcelle discute beaucoup avec la boulangère. Quand elle rapporte des coings de la maison familiale de Luzarches près de Chantilly, elle lui demande de les cuire avec le pain dans un grand baquet. Le sucre n’étant pas courant, toute la famille mange les coings cuits avec des morceaux de sucre cristallisé. « Ça avait un parfum spécial » se rappelle Jeanne.

Jeanne sera peintre ou graveur

A la fin de la guerre, Jeanne a 17 ans. Sa sœur Isabelle a réussi son baccalauréat, le bacho comme on l’appelle à l’époque. Jeanne a passé avec succès la première partie : histoire géographie, langue étrangère… mais pour la seconde partie elle est interrogée en philosophie sur Spinoza dont elle n’a jamais entendu parler. Elle rate l’examen et décide de ne pas le retenter. Jeanne préfère la peinture et appréciait beaucoup les cours de dessin du lycée Fénelon. Un professeur compréhensif lui faisait recopier des œuvres. Le dimanche la famille Esmein se rend à pied au Louvre qui est alors gratuit. Ils vont souvent voir le tableau d’Eugène Delacroix, La Mort de Sardanapale, que la famille a rebaptisé, non sans humour, « Sardine à poil. »

Après le lycée Fénelon, et une brève incursion chez Fernand Léger, rue Notre-Dame des champs, Jeanne fréquente les cours de Pierre Jérôme (1905-1982) à l’Académie Julian au 31 rue du Dragon (6e arr.) de 1947 à 1950 – l’actuelle école Penninghen. Elle suit aussi parfois les cours de gravure de Robert Cami (1900-1975), professeur aux Beaux-arts.

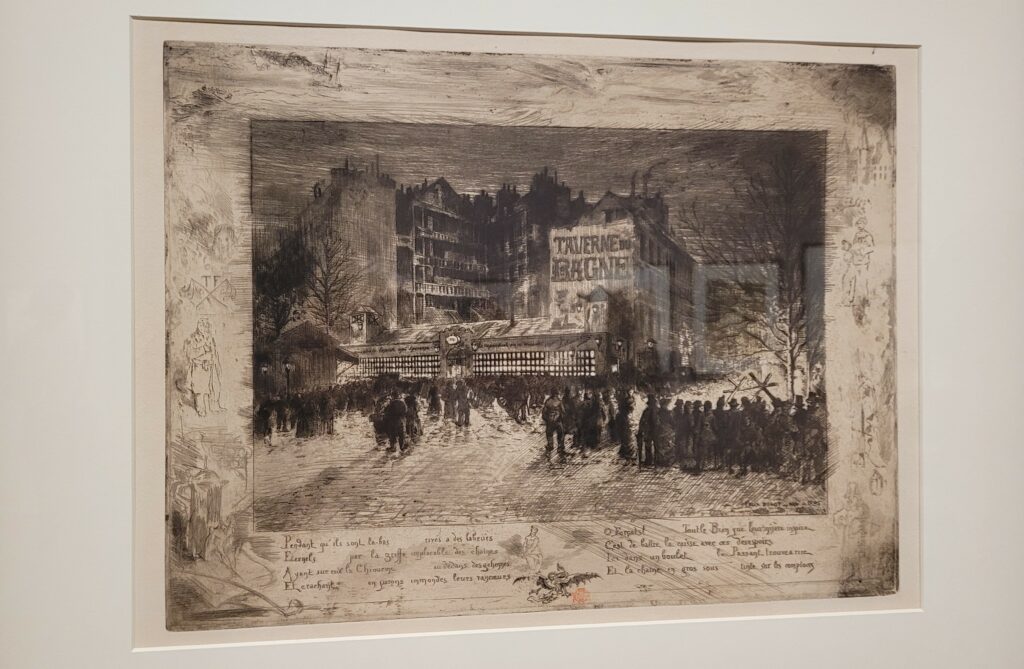

Sa mère Marcelle n’est pas convaincue par une carrière artistique, mais son père Paul, dont le frère Maurice était peintre, est plus compréhensif. D’ailleurs Paul est resté en contact avec des artistes amis de son frère décédé, comme Jean Buhot, fils du graveur Félix Buhot.

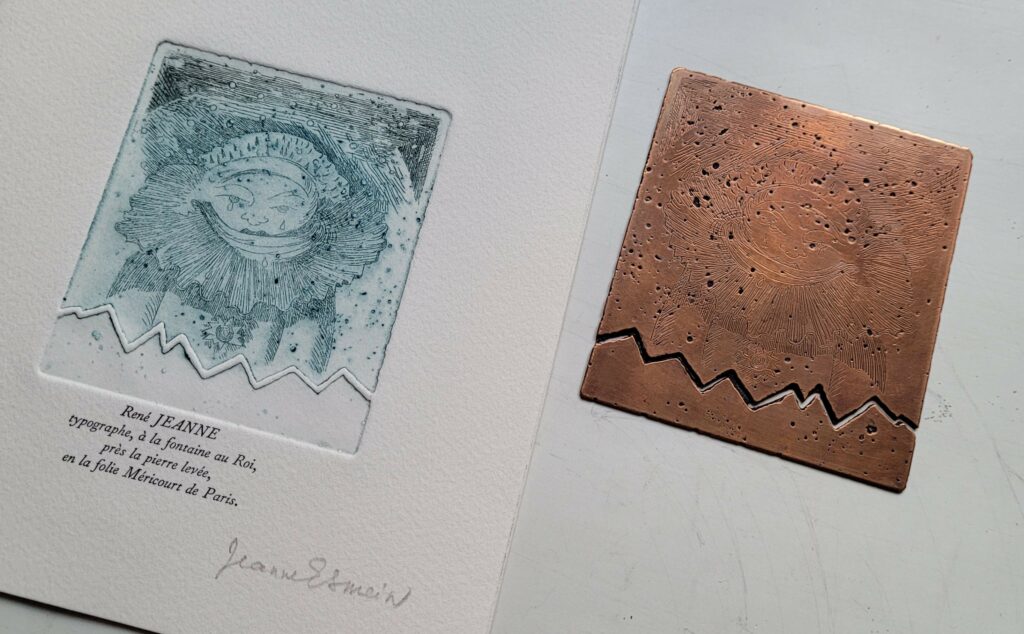

Finalement Jeanne est davantage attirée par la gravure que par la peinture. « C’était un peu un mystère. Comment avec une plaque de métal et de l’encre pouvait-on reporter sur papier un dessin avec une telle vivacité ? » s’étonnait Jeanne. Jean Buhot lui explique les différentes façons de graver que lui avait enseignées son père.

Il y a le choix du support : bois, métal ou plexiglas de nos jours. Selon le support le principe est très différent. Avec le bois gravé avec une gouge, le creux ne prendra pas l’encre, c’est le relief qui fera le noir ou la couleur, comme avec un tampon encreur. Avec le métal c’est l’inverse, puisque l’encre vient se loger dans le creux des sillons du dessin. On peut utiliser plusieurs métaux, mais pour Jeanne l’acier est trop dur et le zinc trop mou, elle opte comme beaucoup pour le cuivre. Plusieurs techniques permettent de graver sur le cuivre, en utilisant une pointe sèche, un burin ou de l’acide, comme le perchlorure de fer. On applique aussi une résine de colophane saupoudrée pour la technique de l’aquatinte si on veut protéger la plaque de la morsure de l’acide. Et si on laisse l’acide mordre trop longtemps, le métal peut être complètement transpercé.

Jeanne raconte « avec l’acide il faut se méfier, car les émanations ne sont pas bonnes à respirer. J’ai à peu près tout pratiqué, un peu moins le burin, car manier l’outil demande une certaine dextérité. En plus l’outil doit être bien aiguisé et l’aiguiser est difficile.«

Pour la technique de la gravure à l’eau forte, il faut appliquer au pinceau ou au tampon un vernis pour empêcher l’acide d’attaquer les surfaces non gravées. Pour la technique de l’aquatinte on utilise une résine saupoudrée et durcie par échauffement qui sert à obtenir des surfaces unies et grisées.

Jeanne m’a parlé d’épreuves, de tirages, de grattoir, de brunissoir, de tarlatane, … et de son art exigeant avec un tel enthousiasme communicatif que je préfère m’arrêter là pour la description du travail de graveur, au risque de raconter des bêtises(2).

Dans ce reportage de 2013 consacré à Josette Coras, réalisé par Jean-Luc Bouvret, Jeanne Esmein réalise une épreuve d’une plaque de l’artiste-graveur décédée. Elle en décrit toutes les étapes : humidification du papier, encrage de la plaque, essuyage, paumage et passage sous presse.

Jeanne a dû chercher un travail. Sa mère connaissait quelqu’un qui dirigeait un atelier de dessin pour tissu du côté de l’Opéra. Son don pour le dessin était bien utile pour faire les pré-maquettes des impressions de tissu. Jeanne se rappelle qu’elle travaillait huit heures par jour dans un atelier baigné de lumière du jour. Les acheteurs étaient surtout des italiens et les tissus étaient pour un usage de la vie quotidienne. Il fallait constamment se renouveler.

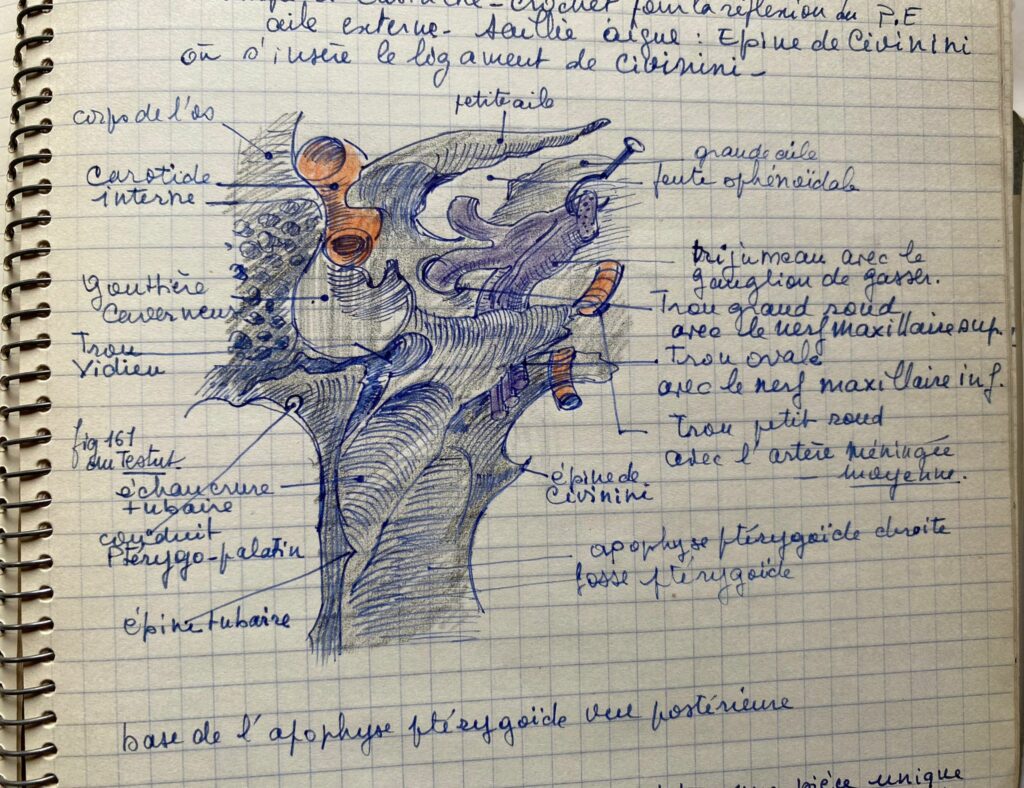

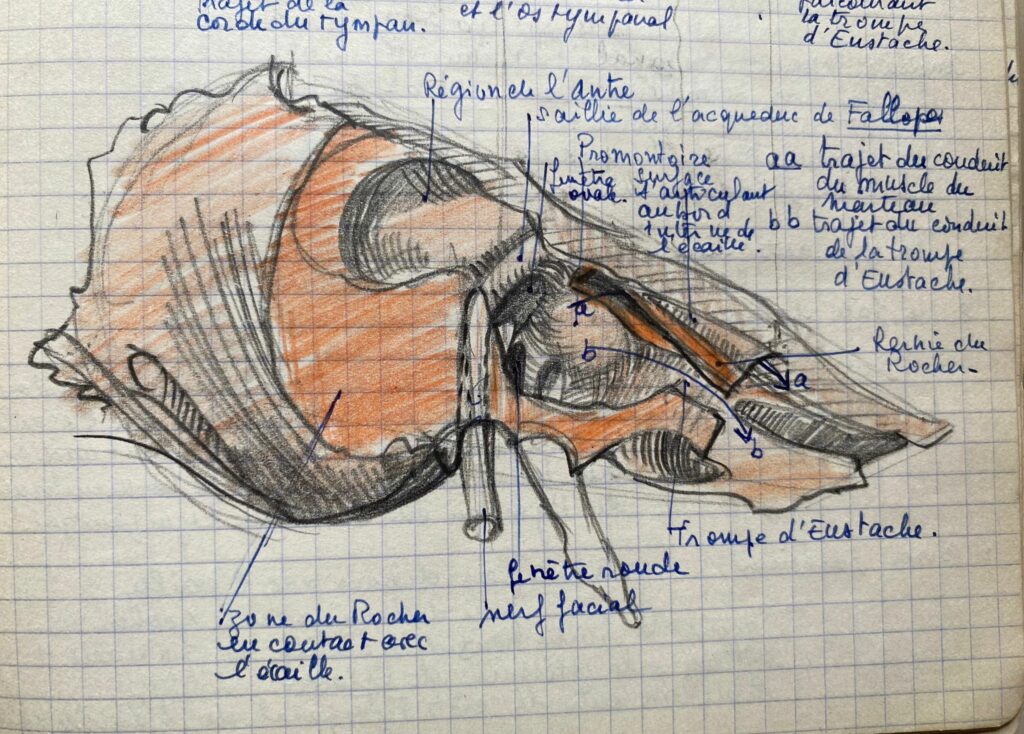

Jeanne travaille dans cet atelier jusqu’à la naissance de son fils Olivier en 1954. Après son congé maternité, elle en a assez de l’atelier de tissu et cherche un autre emploi. Son père travaillait alors pour une maison d’édition qui publiait des encyclopédies juridiques et qui avait lancé un équivalent pour la médecine, l’Encyclopédie médico-chirurgicale (EMC). Ils avaient besoin de dessins à partir de vues opératoires. Jeanne raconte « Je n’assistais pas aux opérations mais j’ai dû apprendre l’intérieur du corps. C’est très difficile à s’imaginer. On m’a fourni des livres et à partir de croquis, je faisais des volumes pour que ce soit ressemblant. » Jeanne exerce cette activité jusqu’à la fin des années 1980. Les locaux étaient au 13 rue Séguier près de Saint-André des Arts. Comme un signe du destin, il faut noter qu’à cette même adresse Arthur Rimbaud (1854-1891) a logé quelques temps.

La poésie de Rimbaud, Rilke, …

Au début des années 1950, Jeanne est transportée par Les Illuminations , un recueil de poèmes en prose ou en vers libres composés par Arthur Rimbaud entre 1872 et 1875. Elle en fait plus tard des dessins à la plume puis des gravures.

A la même époque, elle entre à l’Académie de la Grande Chaumière où elle est élève d’André Lhote (1885-1962), puis d’Édouard Goerg (1893-1969).

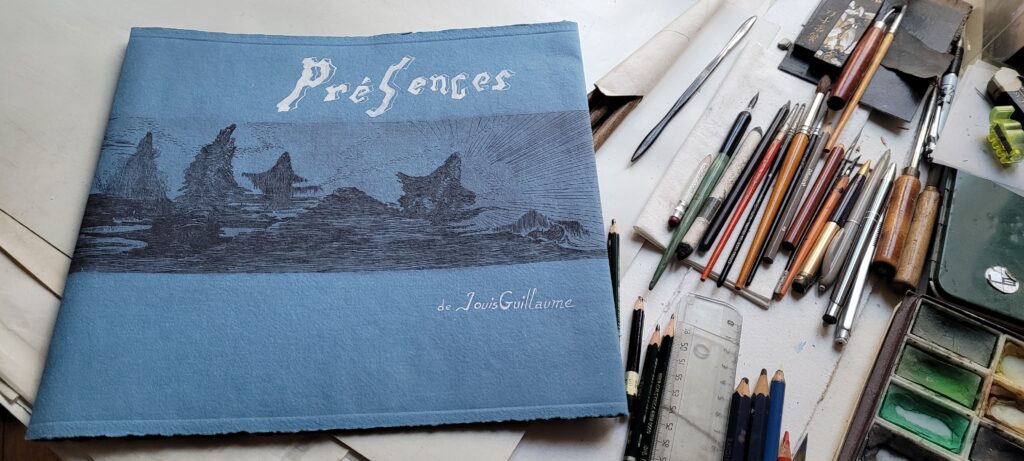

Elle rencontre Louis Guillaume (1907-1971), écrivain et poète breton qui reçoit le prix Max Jacob pour Noir comme la mer en 1951, ami de Marcel Béalu (1908-1993), écrivain poète et libraire.

Louis Guillaume et Marcel Béalu font tous les deux partie de l’École de Rochefort, fondée pendant la guerre en 1941 à Rochefort-sur-Loire (49) par Jean Bouhier (1912-1999) et le peintre Pierre Penon (1902-1972) et qui constitue, après le Surréalisme, un des principaux mouvements de la poésie française du XXe siècle. On y retrouve notamment René Guy Cadou, Jean Rousselot, Michel Manoll, Eugène Guillevic, Pierre Béarn, Pierre Albert Birot, Louis Émié ou Jean Follain. Ils écrivent tous mais ont généralement un autre travail. Par exemple Louis Guillaume dirige une école municipale dans le quartier du Marais.

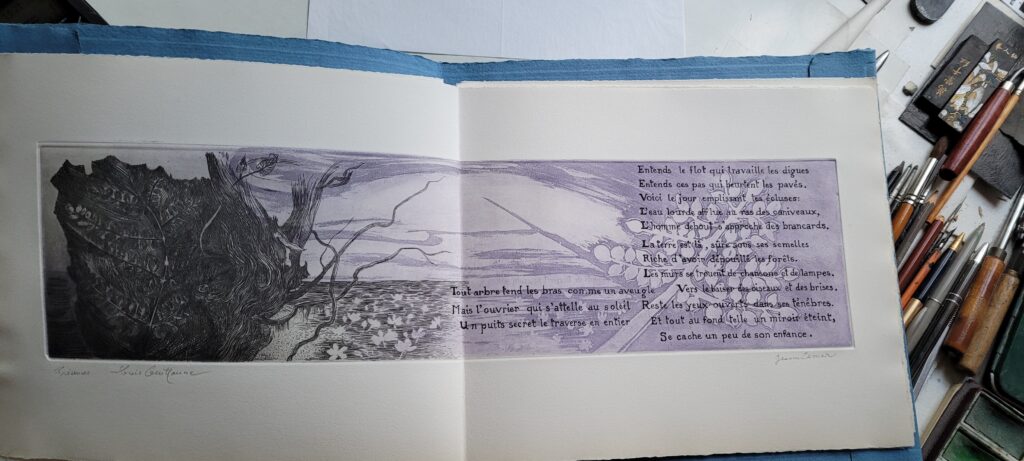

Jeanne collabore avec Louis Guillaume à plusieurs reprises, notamment sur le recueil Présences en réalisant une série d’illustrations des poèmes.

Louis Guillaume dit de Jeanne Esmein : « Dans ses extraordinaires dessins à la plume où la perspective joue plus d’un tour, comme dans ses peintures dont l’éclairage tamisé est un élément du mystère, Jeanne Esmein sait toujours faire oublier son métier qui est très sûr. Appuyée au réel tout en le dominant, elle ouvre les portes du fantastique sans fracas mais de la plus envoûtante façon.«

L’installation rue du Montparnasse

Jeanne travaille à mi-temps pour pouvoir s’occuper de son fils, Olivier, qu’elle élève seule aidée de sa mère, Marcelle. En 1958, cette dernière décède bien trop tôt à l’âge de 61 ans. Jeanne reste avec son père, Paul, et son fils, Olivier, au 120 rue d’Assas. Mais au décès de son père en 1966, l’appartement de sept pièces « qui appartenait à la papauté » est bien trop grand pour deux personnes. Souhaitant rester dans le quartier, un échange d’appartement est organisé en 1967 avec une famille qui vivait à six personnes au 3ème étage du 58 rue du Montparnasse (14e arr.). C’est d’ailleurs à cette adresse que j’ai fait la connaissance de Jeanne Esmein, plus précisément notre première rencontre s’est faite à la crêperie qui porte bien son nom, « Chez Jeanne« .

Outre la peinture à l’huile, Jeanne s’exprime au travers de plusieurs techniques comme l’aquarelle, le crayon, la gouache et la gravure à l’eau forte où elle excelle. A partir de 1969, elle organise un atelier de gravure, rue du Montparnasse, où elle accueille de nombreux élèves.

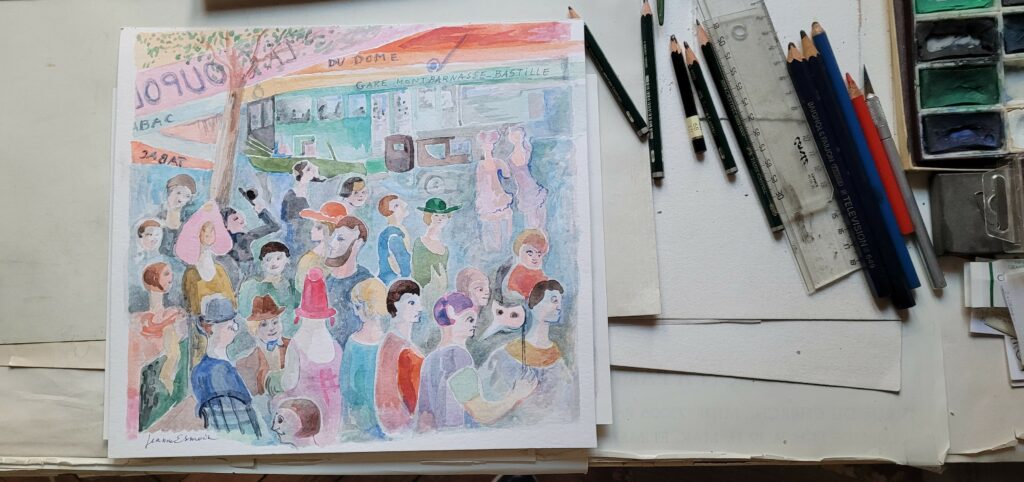

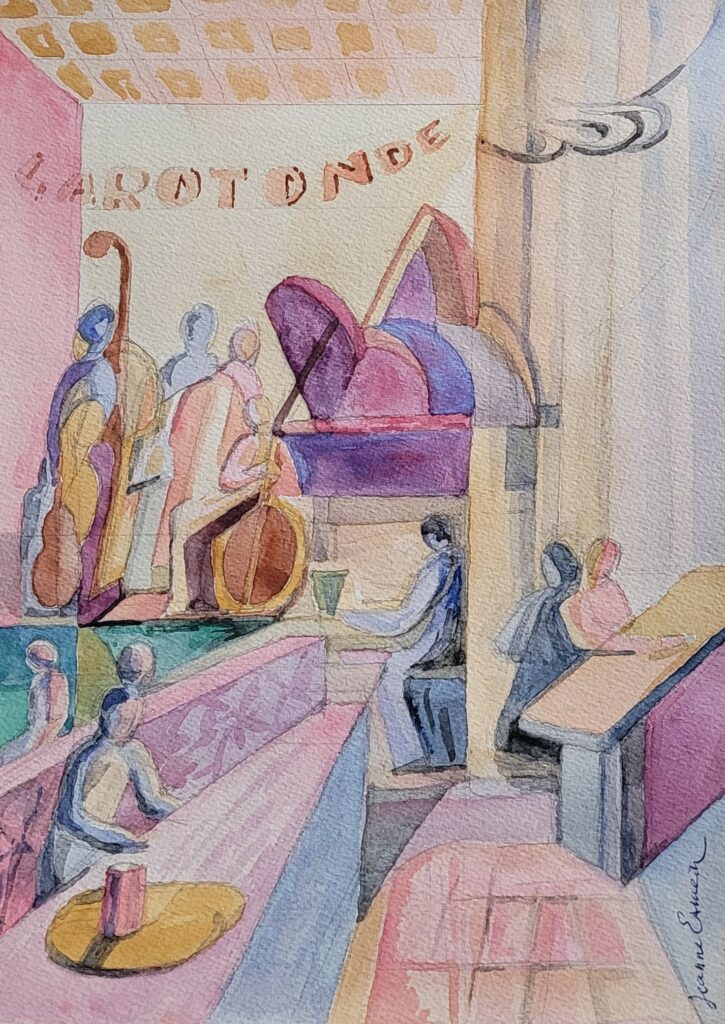

Évidemment comme je m’intéresse à l’histoire de Montparnasse, je lui demande si elle a fait des peintures ou des gravures à ce sujet. Mais finalement, bien qu’elle y habite depuis de très nombreuses années, Jeanne a très peu représenté le quartier dans ses œuvres. Tout au plus elle me montre un dessin au crayon et deux aquarelles.

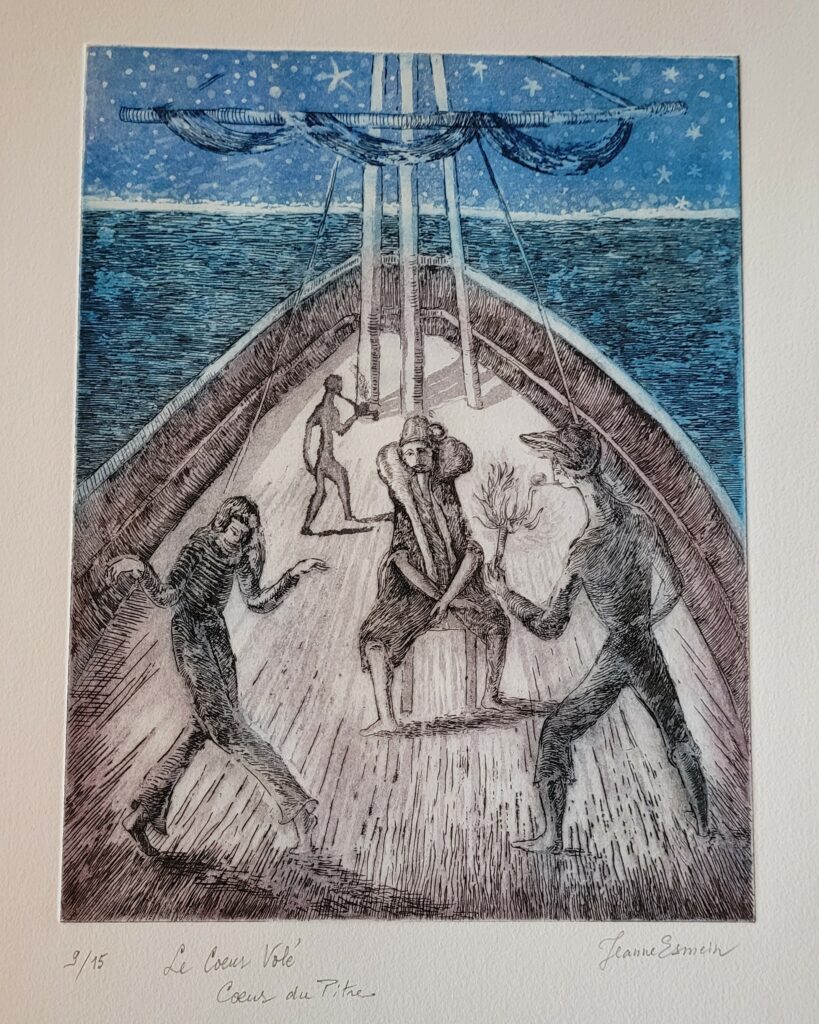

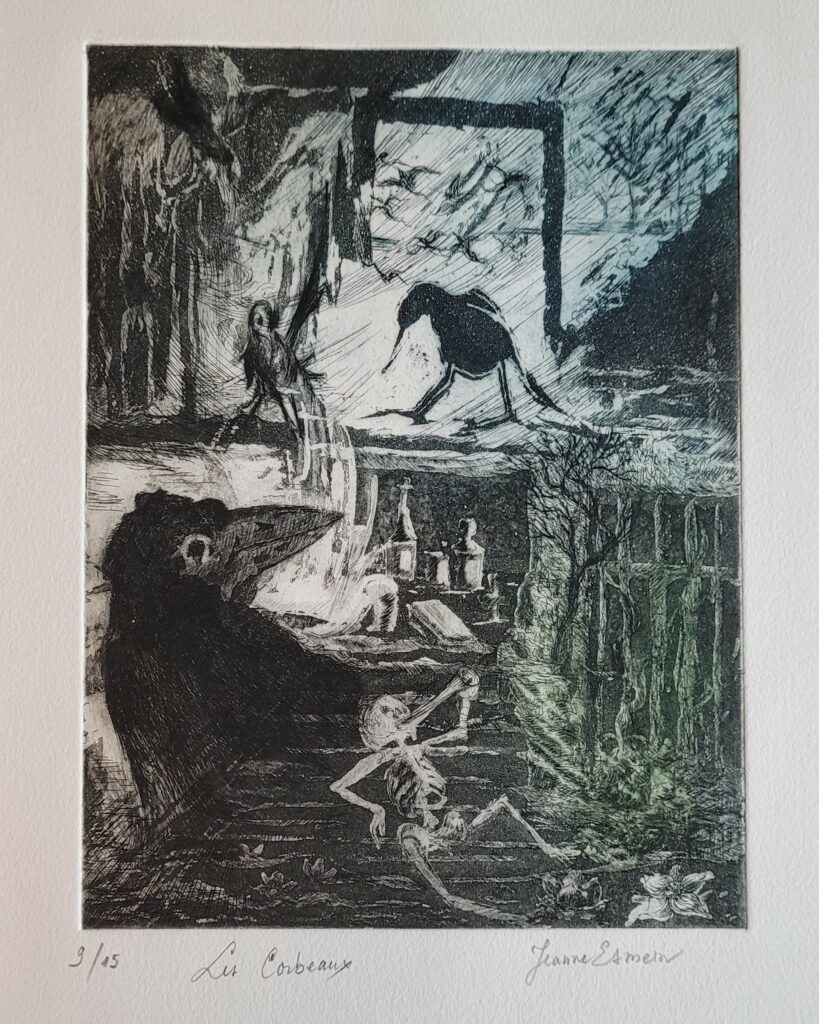

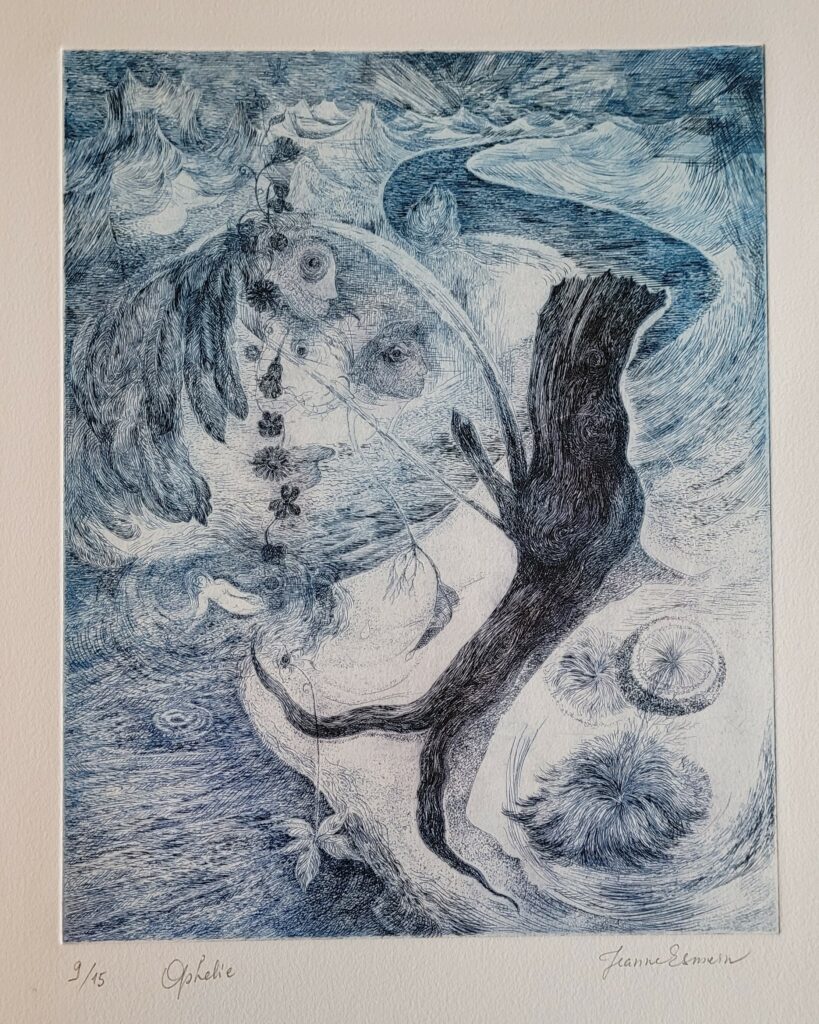

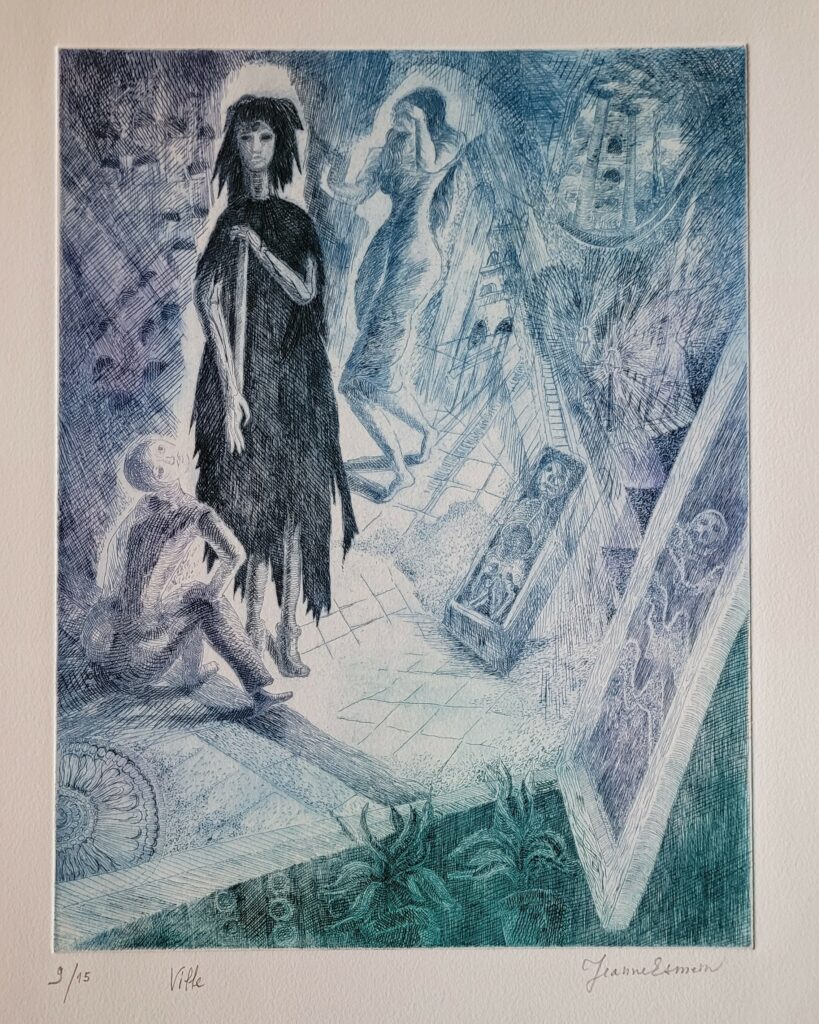

Tout au long de sa carrière artistique, Jeanne réalise des gravures pour illustrer les textes de Maupassant, Rainer Maria Rilke, Giono, Bernard Clavel et bien d’autres, mais elle est particulièrement connue pour son travail en lien avec les poèmes d’Arthur Rimbaud qu’on peut retrouver au musée de Charleville-Mézières ou dans les revues comme « Rimbaud vivant ».

Elle expose à Deauville, Düsseldorf, Barcelone, Lyon, Fontainebleau, Bruxelles, Zurich, Strasbourg, Vendôme, Francfort, Tokyo, …

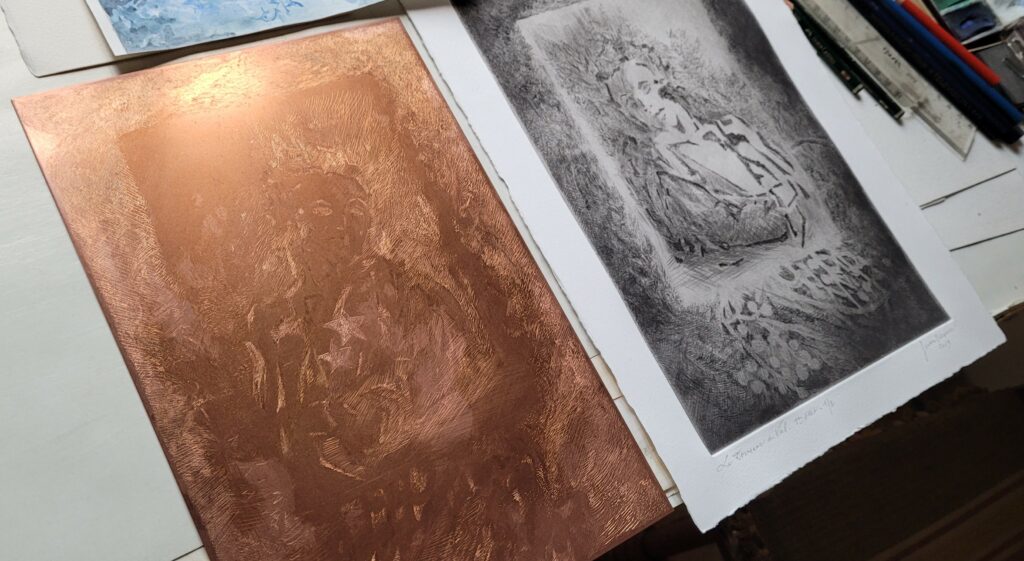

Lorsque Jeanne me montre la plaque de la gravure illustrant le poème de Rimbaud, « Le Dormeur du val » et un tirage 1er état, je remarque qu’il manque les deux étoiles gravées sur le torse du dormeur, présentes sur la plaque mais absentes sur le tirage. Jeanne m’explique qu’à son âge elle ne peut plus faire ses tirages sur sa presse et qu’elle va aller chez le taille doucier Moret, un atelier fondé en 1947, 8 rue saint Victor (5e arr.). C’est lui qui fera les nouveaux tirages en suivant ses consignes.

L’exposition à l’atelier Gustave

En mars 2025, Olivier Esmein organise à l’atelier Gustave une exposition en l’honneur de sa mère Jeanne. C’est l’occasion de découvrir une quarantaine de toiles et une vingtaine de gravures.

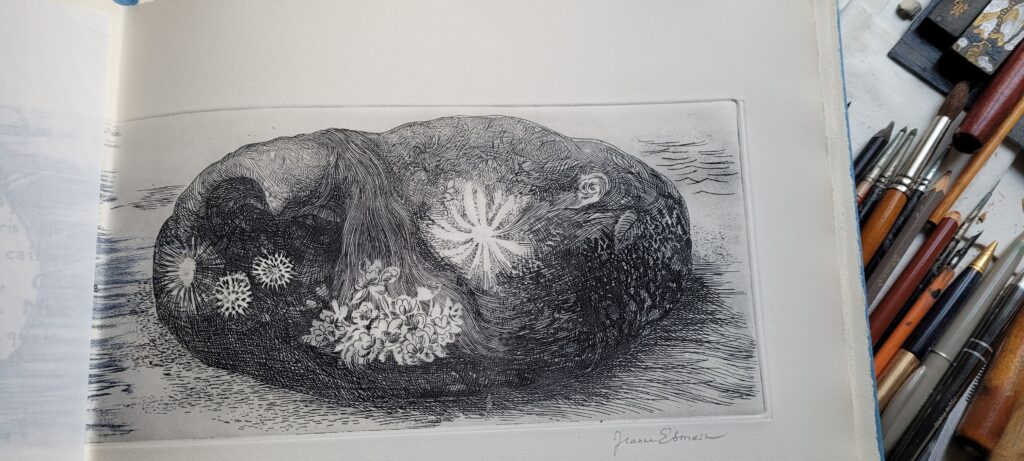

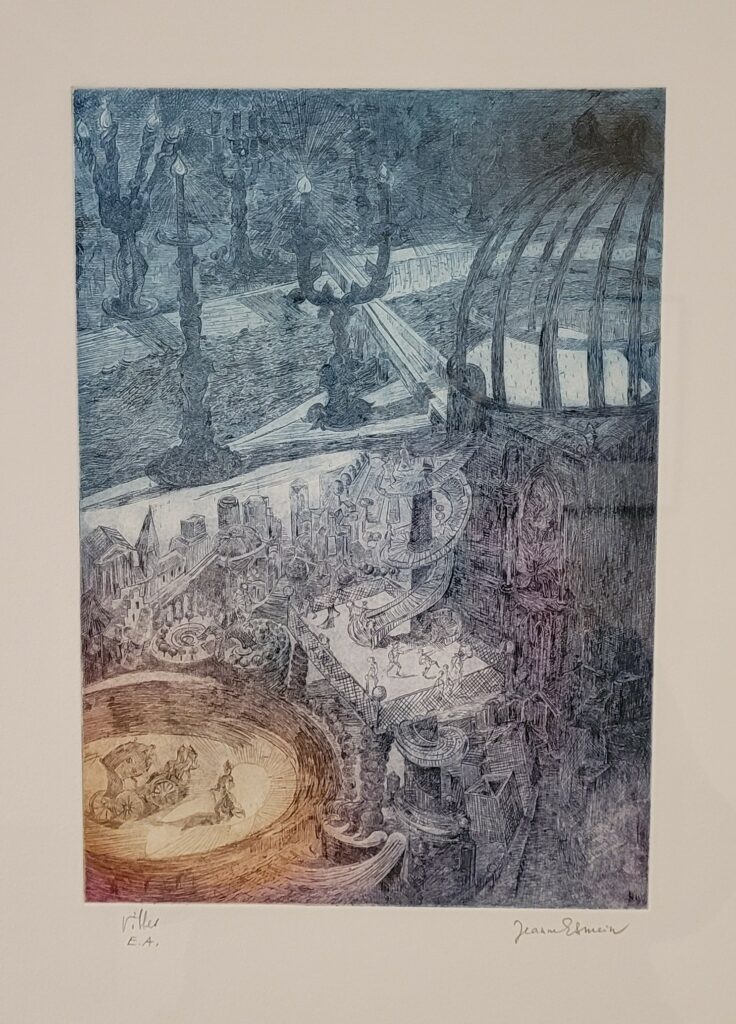

Pour ma part j’ai été particulièrement attirée par une grande toile de 1954 intitulée « La guerre » et par une gravure d’un des poèmes de Rimbaud, « Villes ». A chaque fois que je la regarde j’ai l’impression de découvrir un nouveau détail. Je suis totalement hypnotisée. Il est certain que depuis que j’ai rencontré Jeanne Esmein, je ne vois plus la gravure de la même manière. Ce à quoi elle me répond avec un air espiègle et enjoué : « Tant mieux ! C’est très positif !« .

Sources pour cet article : Entretien avec Jeanne Esmein (5 février 2022), article « Paul Esmein » par René Savatier (Bulletin de la société de législation comparée, avril-juin 1967, pp. 488-490), la page de Jean Esmein sur le site de la société des Gens de lettre, « Le Courtil Septentrion à Fontaine-le-Comte » (La Nouvelle République, 24 juillet 2015), le catalogue de l’exposition « Jeanne Esmein, peintures et gravures » à l’atelier Gustave.

(1) Nous apprenons le décès à l’âge de 97 ans de Jeanne Esmein, survenu le 10 octobre 2025. Nos pensées vont à son fils et ses proches.

(2) Merci à Bernard Moninot, plasticien et professeur aux Beaux-Arts de Paris, pour sa relecture des paragraphes sur la gravure. S’il reste des imprécisions, elles sont de mon fait.

Je suis toute émue d’avoir fait la connaissance de Jeanne Esmein qui sans cet article serait restée pour ce qui me concerne totalement inconnue. Merci pour ce partage !

Simone

J’ai très bien connu Jeanne Esmein. Nous habitions avec nos parents rue Joseph Bara à Montparnasse et Jeanne nous donnait chez elle des cours de dessin. J’ai appris avec elle toutes les techniques de la peinture et de la gravure. Mes parents l’avaient rencontrée par ma tante Henriette qui avait épousé le petit -fils du très célèbre peintre-graveur Félix Buhot.

C’était un professeur charmant.

Au revoir Jeanne.

J’aimerais beaucoup revoir Jeanne Esmein. Si elle peut me contacter.

Merci de transmettre.

Bonjour Monique,

J’ai transmis vos coordonnées au fils de Jeanne…

Bonjour, j’aimerai avoir des nouvelles de Jeanne Eismein que nous avons bien connue via l’association des amis de Rimbaud.

De la part de Pierre Jean Stoll (et Dominique)

Bonjour Pierre et Dominique,

J’ai transmis vos coordonnées au fils de Jeanne…

Bonjour,

je suis le designer que vous avez interviewé chez Adam, à propos d’un bout d’histoire de ce magasin mythique.

Je ne vois pas l’article sur Adam, avez-vous eu le temps de le faire ?

Par ailleurs, je me souviens très bien avoir pris le petit funiculaire de la FNAC, qui pasait sous la rue de Rennes… j’ai l’impression d’être vieux.

🙂

Merci , à bientôt !

Gil de Bizemont

Bonjour Gil,

Je n’ai pas encore eu l’opportunité de monter la vidéo, car je me forme en même temps.

Je ne manquerai pas de vous prévenir.

A bientôt,