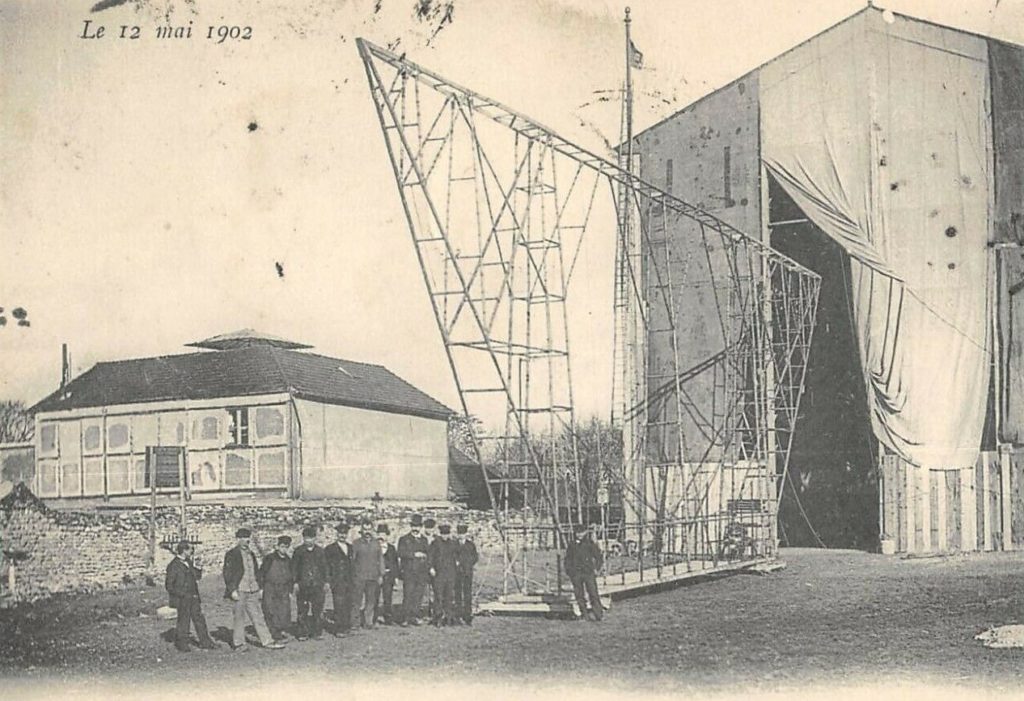

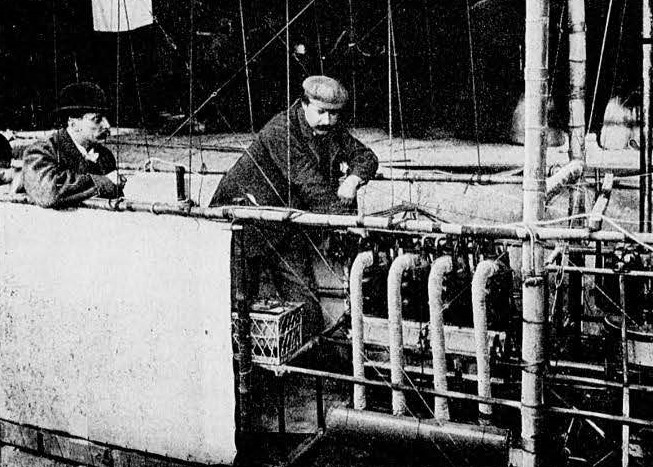

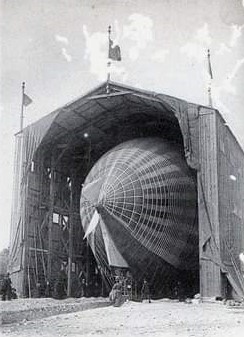

Le dernier essai à la corde avant la tragique ascension du PAX le 12 mai 1902 (photo : Gribayédo – source : La Vie au grand air, 17 mai 1902)

A l’aube du 20e siècle la compétition bat son plein pour être le premier à dompter les airs. Depuis le premier vol d’un être humain en 1783, réalisé par les frères Joseph-Michel Montgolfier (1740-1810) et Jacques-Étienne Montgolfier (1745-1799) et leur ballon à air chaud, tout l’enjeu est de pouvoir se diriger dans les airs et d’évoluer le plus rapidement possible, plutôt que de subir les aléas du vent.

Plusieurs pionniers du domaine sont français, comme les frères Anne-Jean Robert (1758–1820) et Nicolas-Louis Robert (1761-1828), Henri Giffard (1825-1882), Henri Dupuy de Lôme (1816-1885), Charles Renard (1847-1905) et Arthur Krebs (1850-1935).

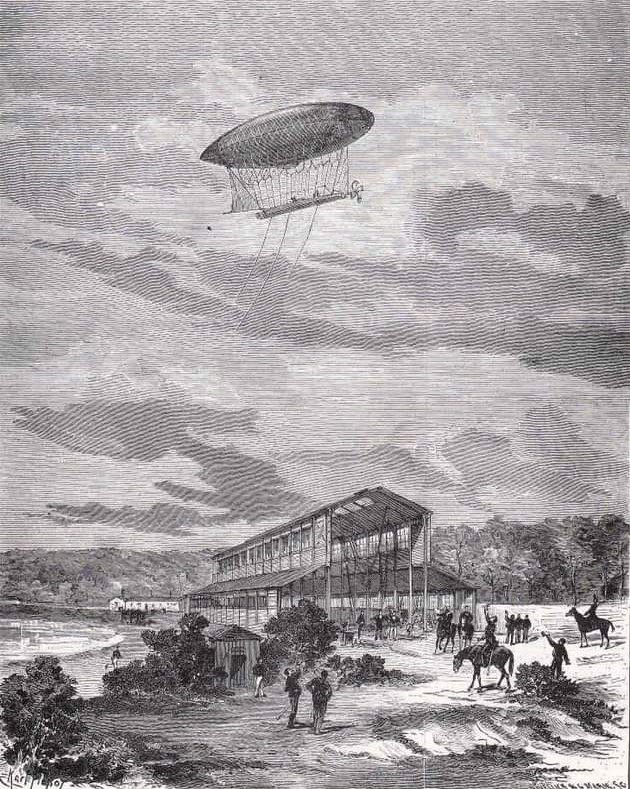

Lancé par Charles Renard et Arthur Krebs, le dirigeable Le France quitte Chalais-Meudon le 9 août 1884 et, pour la première fois au monde, va réussir un circuit complet dans les airs, soit 8 km en 23 minutes. Gravure publiée dans le Journal illustré du 7 septembre 1884 (source : Comité de sauvegarde des sites de Meudon, bulletin n°37, 1978)

Pourtant le 19 octobre 1901, après plusieurs tentatives infructueuses, c’est un brésilien, Alberto Santos-Dumont (1873-1932), qui remporte la compétition dotée de 100 000 francs lancée par le mécène Henry Deutsch de la Meurthe (1846-1919), en parcourant en trente minutes la distance entre Saint-Cloud et la Tour Eiffel avec son dirigeable n°6.

Le dirigeable n°6 de Santos-Dumont doublant la Tour Eiffel, en octobre 1901 (crédit : P. Raffaele – source : « La navigation aérienne » de Joseph Lecornu, 1903, Gallica-BnF)

Devant un tel exploit, dont la gloire ne manquera pas de rejaillir sur le pays tout entier, le député du parlement brésilien Augusto Severo propose de lui voter un prix de 100 000 reis (15 000 francs) pour l’encourager à continuer ses expériences.

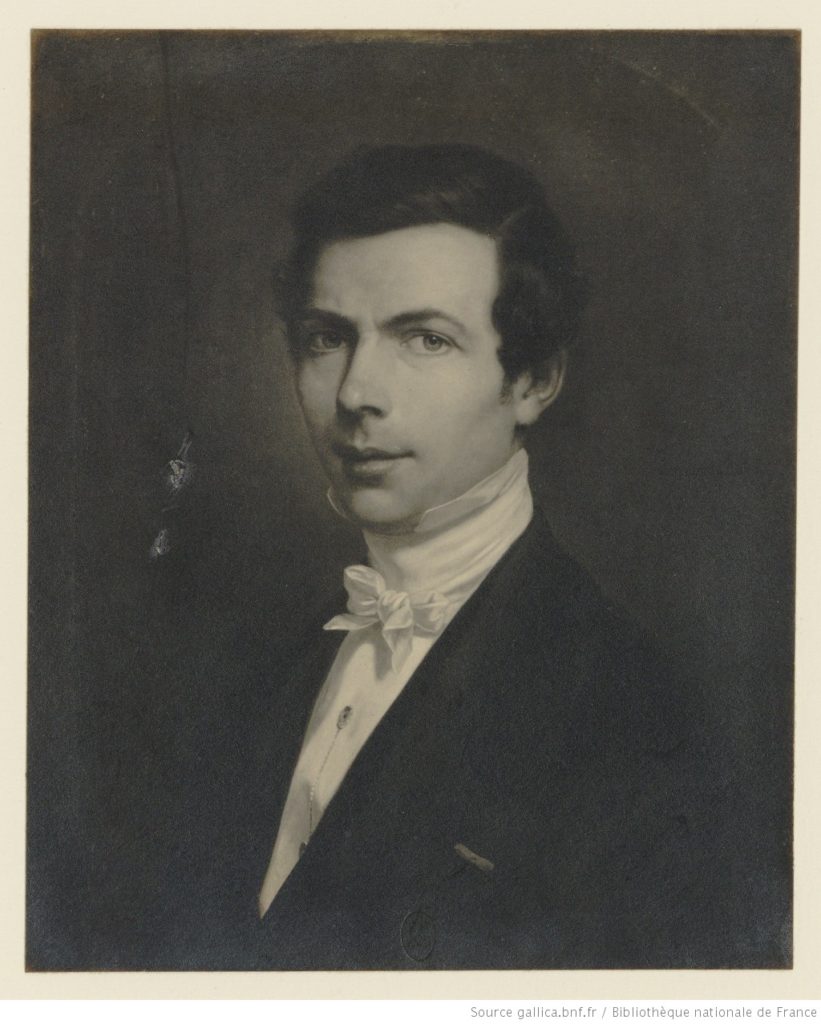

Qui est Augusto Severo ?

Dans La Revue parue fin 1901, voici comment Georges Caye présente l’aéronaute brésilien Augusto Severo de Albuquerque Maranhão (1864-1902) : « M. Auguste Severo n’a pas encore 40 ans, il est marié et père de sept enfants. A l’inverse de M. Santos-Dumont, c’est un homme de haute stature (il pèse 102 kilos, juste le double de son célèbre compatriote). Il est député au Parlement brésilien depuis 1891 et, comme homme politique, il occupe une situation très importante dans son pays. Il appartient à l’une des meilleures familles républicaines du Brésil et est un orateur très distingué. Depuis l’âge de 18 ans il s’occupe d’aérostation. […] En 1894, M. Severo a fait construire à Rio un grand dirigeable le Bartholomeo de Gusmao… »

Dans Le Figaro (19 janvier 1902), sous la plume de Thomas Beyle, on peut lire que Augusto Severo était « l’un des artisans les plus vigoureux de l’émancipation des esclaves et de la révolution républicaine, cinq années de suite rapporteur du budget de la marine, orateur redouté. » Il prend congé de ses fonctions de député pour venir à Paris et « organiser une hasardeuse expédition, dont il fait seul tous les frais et qui va lui couter plus de cent mille francs. »

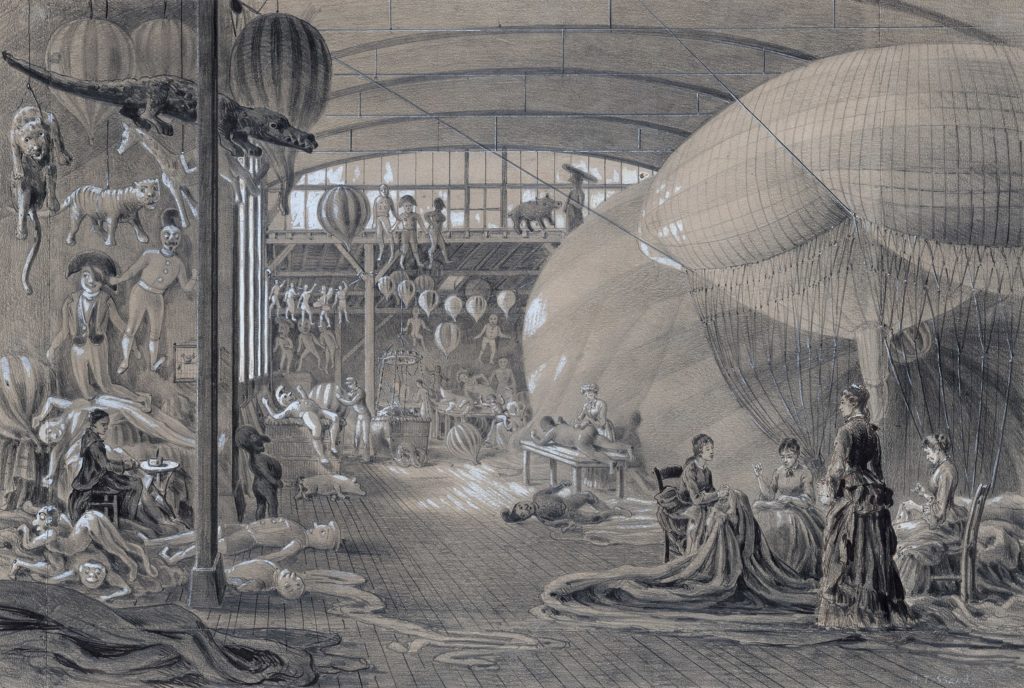

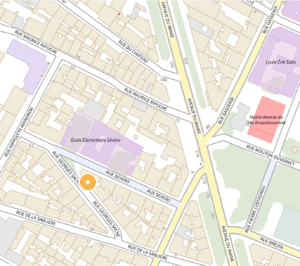

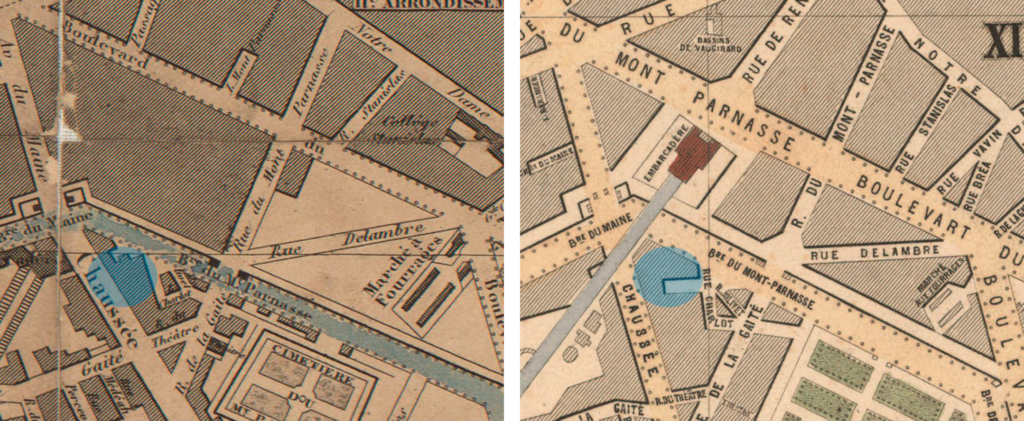

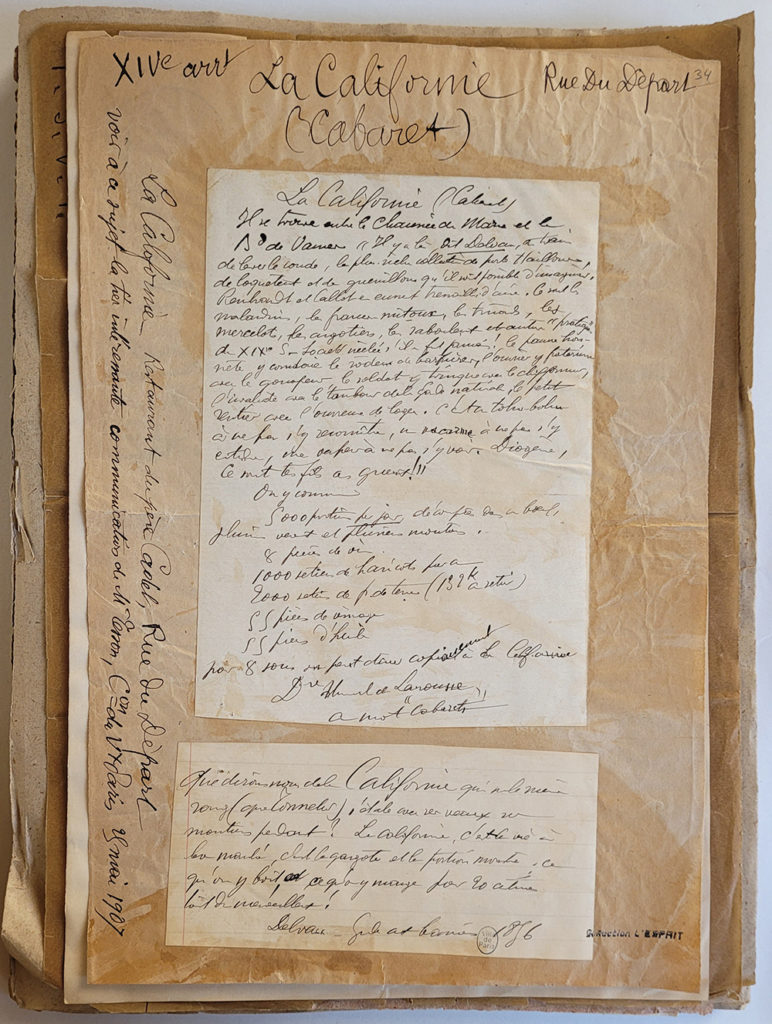

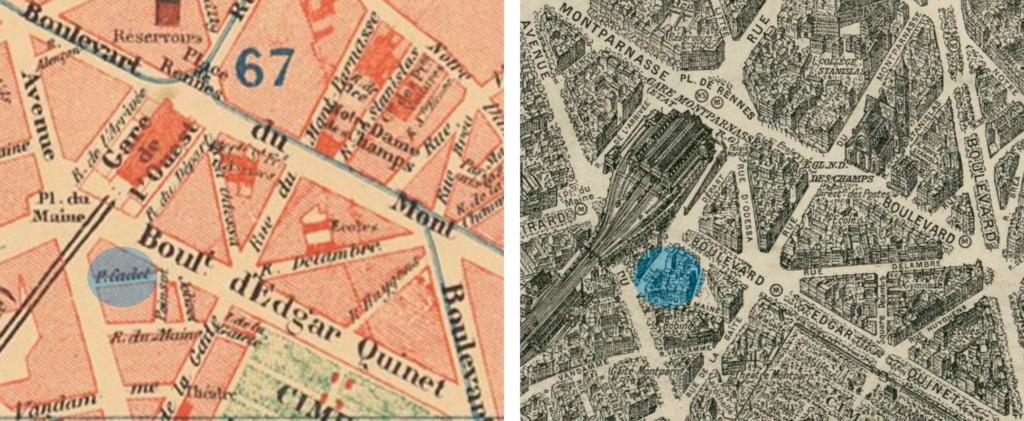

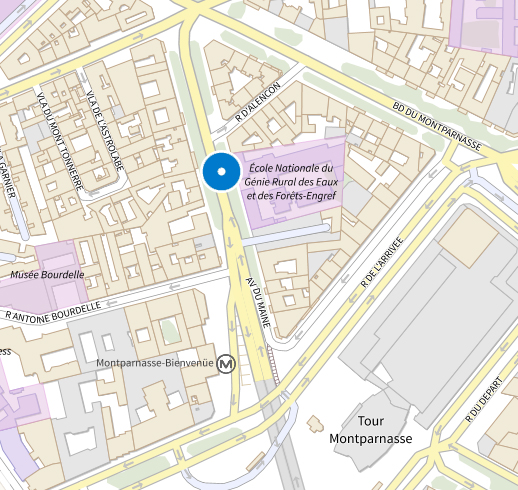

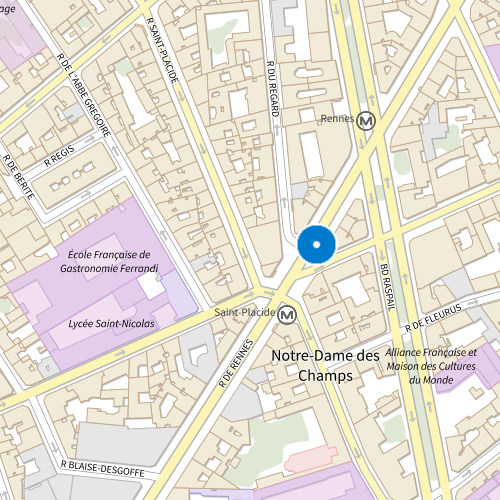

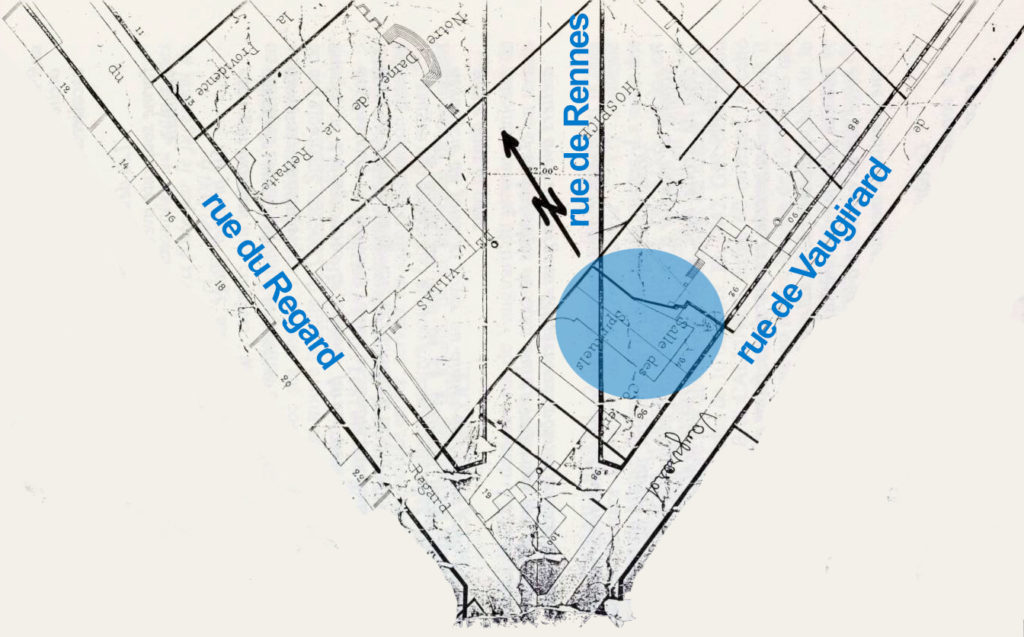

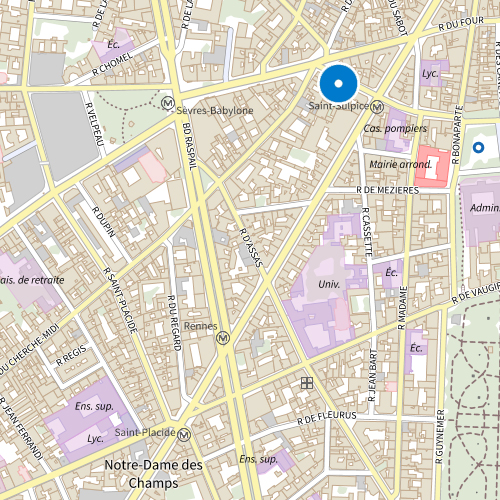

A Paris, Augusto Severo a le projet de faire construire un nouveau ballon dirigeable de sa conception qu’il baptise PAX (la Paix). Arrivée le 5 octobre 1901 à Paris, il commande la construction du PAX aux ateliers Lachambre et en moins de deux semaines fait ériger dans le quartier de Vaugirard, un hangar de 35 mètres de long, 17 mètres de haut et 15 mètres de large.

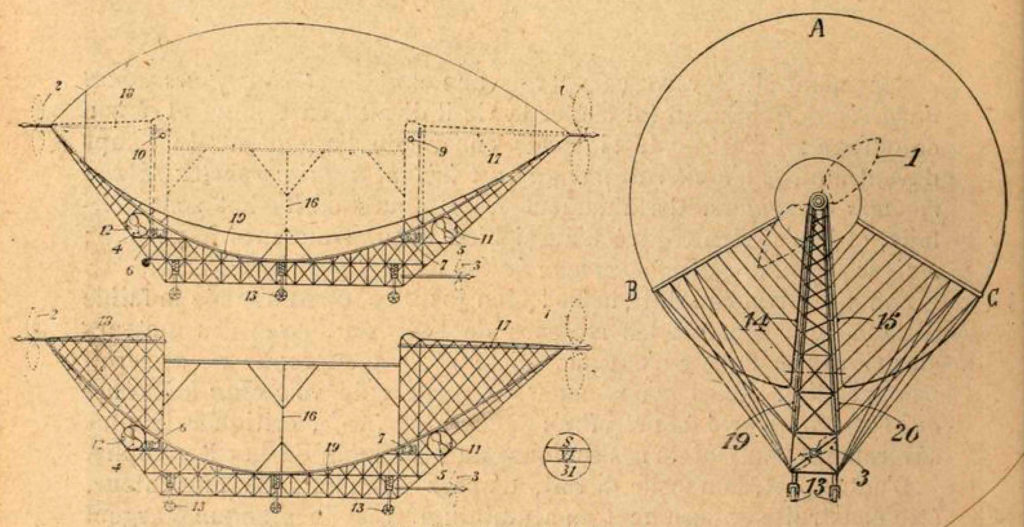

Dans La Revue encore, on trouve une description assez détaillée de l’aérostat : « Le ballon de M. Severo est en forme de cigare, mais peu allongé et asymétrique. Il mesure 30 mètres de largeur et une longueur de 12 mètres à sa plus grande section transversale. Son volume est sensiblement de 2000 m3. […] Dans l’espace inférieur est disposée la nacelle qui pénètre jusqu’au grand axe de l’aérostat. […] L’ossature est construite en bambou et aluminium et l’ensemble est entouré d’une enveloppe protectrice. » Le ballon sera gonflé à l’hydrogène, ce qui lui donnera une force ascensionnelle de 2 200 kilos environ, comme on peut le lire dans L’Événement du 28 janvier 1902.

Ce qui caractérise l’aérostat de Augusto Severo est la disposition des hélices de propulsion. Je fais appel à mes maigres souvenirs de science physique pour comprendre sa logique. La force propulsive doit être supérieure pour vaincre la résistance de l’air et faire avancer le ballon. Jusque-là, la propulsion s’opérait depuis la nacelle, tandis que la résistance s’exerçait principalement sur le ballon, ce qui pouvait générer de l’instabilité. L’idée de Severo est de placer ces deux forces sur le même axe central du ballon.

Pour obtenir ce résultat Severo a placé la nacelle le plus près possible du ballon et l’hélice propulsive de 6 m de diamètre à la poupe sur le grand axe et à la proue est fixée une hélice plus petite de 3 m de diamètre destinée à chasser l’air à l’avant du ballon pour réduire les frottements et la résistance. Avec ce dispositif on pouvait craindre que la nacelle avance moins vite que le ballon, entrainant une inclinaison vers le sol. Pour y remédier, Severo ajoute une hélice compensatrice à l’arrière de la nacelle.

Afin de pouvoir diriger le ballon, il remplace le gouvernail par deux hélices disposées l’une à l’avant et l’autre à l’arrière de la nacelle dans des tubes ad’hoc dont les axes sont perpendiculaires à l’axe avant-arrière du ballon. « Ces hélices lorsqu’on les met en mouvement, permettent de déplacer l’aérostat à droite ou à gauche, c’est-à-dire de le diriger. »

J’ajouterais simplement que la force motrice était produite par deux moteurs à pétrole construits tout spécialement par le motoriste Buchet : l’un de 16 chevaux (150 kg) placé à l’avant pour les hélices avant et l’autre de 24 chevaux (250 kg) placé à l’arrière pour transmettre le mouvement à l’hélice de propulsion et aux hélices arrières (compensatrice et de direction). Severo aurait préféré des moteurs électriques, mais des contraintes de temps et d’argent l’ont fait opter finalement pour des moteurs à pétrole. Pour les passionnés du sujet, je vous recommande la lecture des deux articles de La Revue, dont vous trouverez les liens à la fin de cet article, car il y a de nombreux autres détails sur la conception du PAX.

Avec le PAX, Augusto Severo avait pour ambition de faire le tour de Paris en suivant les fortifications puis de se promener au-dessus des rues et des boulevards, faisant ainsi la démonstration de la maniabilité de son ballon. Mais en janvier 1902 lorsque les journalistes défilent au hangar de Vaugirard, Severo n’a pas encore pu faire ses essais, certains détails de conception devant encore être réglés.

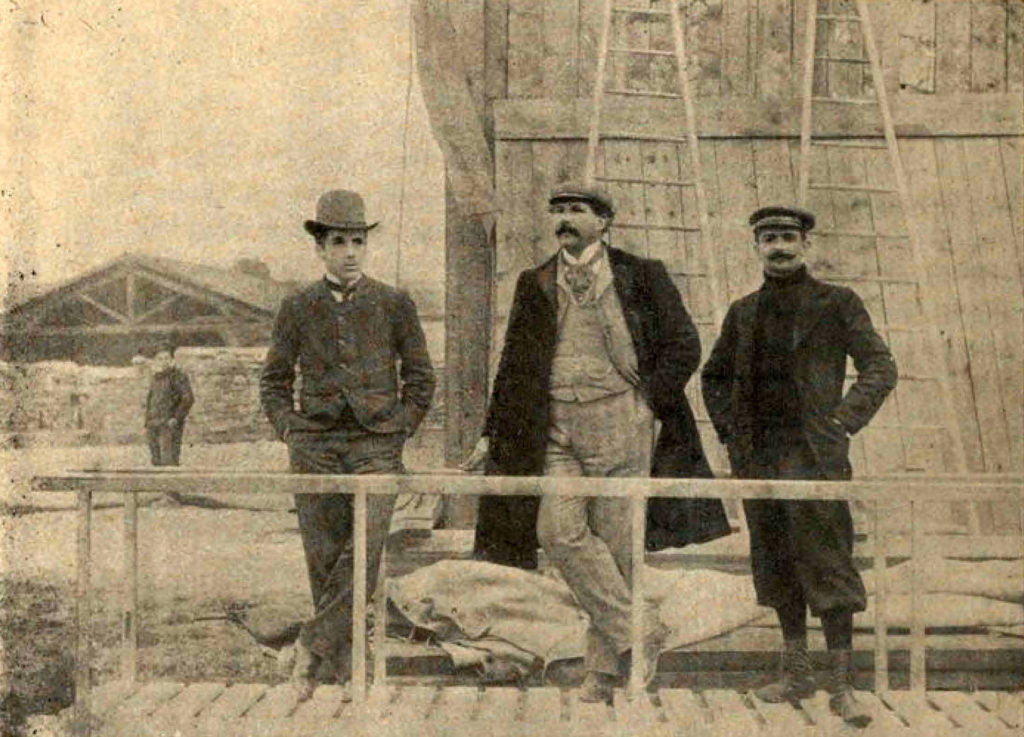

Embed from Getty ImagesAugusto Severo et son fils dans le hangar de construction du PAX (source : Getty Images)

Fin avril – début mai 1902, le PAX est prêt. Il aura coûté au final 150 000 francs. Severo guette les conditions météorologiques favorables qui lui permettront de programmer son vol. En attendant, il reçoit de bonne grâce les visiteurs venus admirer le magnifique aérostat dans son hangar. Sa cordialité lui vaut la sympathie de tous, comme le raconte Joseph Lecornu dans son livre sur la navigation aérienne.

La journée du 12 mai 1902

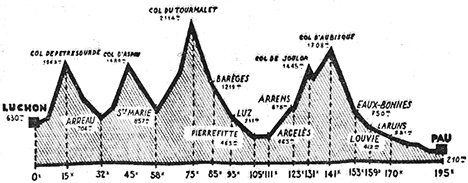

La suite de l’histoire est racontée en détail par Georges Caye dans La Revue. Dès la fin avril 1902 et pendant cinq jours, Severo procède au gonflement du ballon afin d’être prêt pour les essais. Après plusieurs jours de conditions météo défavorables, une première sortie est possible dans la matinée du dimanche 4 mai et une seconde le mercredi 7 mai, pour un essai à la corde. La propulsion et la direction sont testées mais le ballon est captif, retenu au sol par des cordes. Les résultats sont concluants. La puissance de propulsion est tellement importante que quinze hommes ne suffisent pas à retenir le ballon au sol et il faut arrêter l’essai de propulsion pour éviter que les ouvriers ne soient projetés contre le mur de clôture du site d’essai. Le temps s’étant couvert et la pluie ayant commencé à tomber les expériences sont interrompues.

Les jours qui suivent toute l’équipe de Severo et quelques témoins passionnés, se donnent rendez-vous à quatre heures du matin au parc aéronautique de Vaugirard, le site d’envol. Parfois la météo permet de faire quelques essais, mais ça n’est que le lundi 12 mai 1902 que les conditions sont réunies.

La nacelle était conçue pour trois aéronautes. L’équipage devait se composer de Augusto Severo, lui-même, son ami Álvaro Reis (fils de l’ingénieur Manuel Pereira Reis) et Georges Saché, le mécanicien de 25 ans. Mais afin de disposer de plus de lest, Severo décide de partir seul avec son mécanicien et de laisser au sol Reis quelque peu dépité. Pourtant cette décision sauvera la vie d’Álvaro Reis.

A 5h15 du matin, ce 12 mai 1902, le ballon sort de son hangar. A 5h25, il quitte le sol, d’abord retenu par des cordes, le temps de s’assurer que moteurs et hélices fonctionnent correctement. Après un dernier adieu à ses amis et un baiser envoyé à sa femme et à son fils ainé présents, le PAX s’élance porté par le vent et décrit des boucles dans les airs afin de tester les hélices de direction.

Georges Caye témoigne qu’à cet instant « la plus grande joie régnait parmi les spectateurs que l’heure matinale n’avait pas effrayés et le signal convenu ayant été donné par M. Severo, tout le monde s’apprêtait à gagner les automobiles pour se rendre au champs de manœuvres d’Issy-les-Moulineaux. »

La chute du PAX après l’explosion. Vue prise depuis le parc aérostatique de Vaugirard (source : La Revue, 1902)

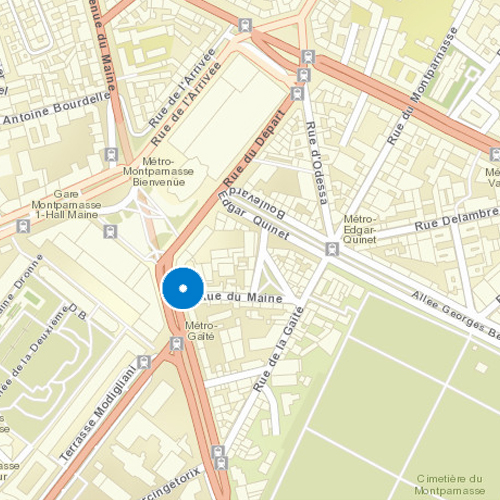

Il poursuit : « Tout à coup un cri déchirant jaillit de toutes les poitrines. Le ballon était en feu ! Une lueur sinistre, partie de l’extrémité arrière de la nacelle, s’élevait vers l’aérostat qui s’enflammait subitement. Une effroyable détonation [provoquée par la combustion subite de 2 300 m3 d’hydrogène] parvenait jusqu’à nous tandis que le Pax et ses deux aéronautes s’abîmaient avec une vitesse vertigineuse à travers l’espace et tombant d’une hauteur de plus de 400 mètres, venaient se broyer effroyablement sur l’avenue du Maine. »

Il me serait impossible de décrire la douleur qui envahit tous ceux qui assistèrent à ce spectacle horrible, plus horrible et plus triste pour nous qui entourions la femme et l’enfant de l’infortuné Severo, pour nous qui venions de serrer la main des deux victimes de cette catastrophe, pour nous qui passions si brusquement de la joie du succès à l’horreur de la mort…

Georges Caye, dans La Revue

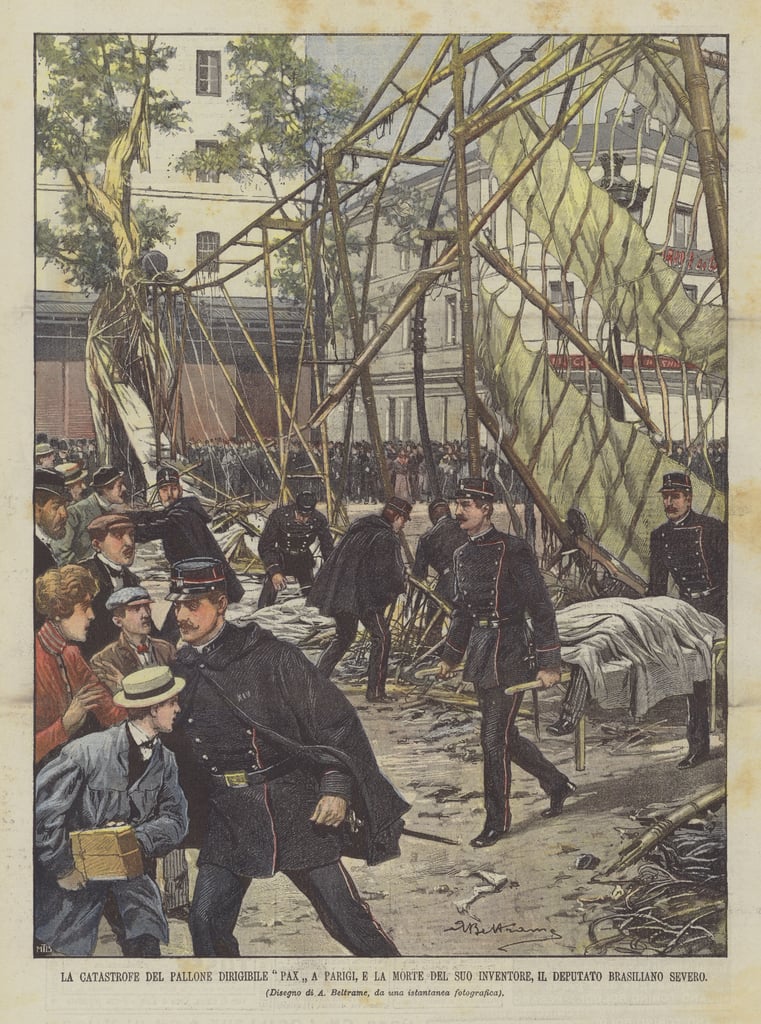

Le Petit Journal (13 mai 1902) relate comment la catastrophe a été gérée avenue du Maine. Après le premier effroi, plusieurs témoins de l’accident accourent pour porter secours aux aéronautes. Je vous épargne les détails. Les deux hommes sont morts sur le coup. La police immédiatement prévenue fait évacuer les cadavres. Peu à peu plusieurs milliers de badauds viennent voir ce qui se passe.

Illustration réalisée par Achille Beltrame (1871-1945) représentant l’évacuation par la police des victimes de l’accident du PAX, avenue du Maine.

Également prévenus, le colonel Renard, directeur de l’établissement d’aérostation militaire de Chalais-Meudon, et son frère le commandant, arrivent en automobile au bout de trente minutes. De concert avec M. Lachambre, ils font enlever les débris de l’épave qui bloquent la circulation sur l’avenue du Maine et les font porter au hangar de Vaugirard.

Spécialistes ou amateurs, tous commentent l’événement et avancent des hypothèses sur les raisons de l’accident. Certains vont même jusqu’à dire qu’il était prévisible étant donné les choix techniques faits par Severo. Je m’abstiendrais d’émettre un avis, mais une fois encore la lecture de La Revue permet d’avoir quelques éléments d’explication que les plus férus voudront certainement lire.

En attendant la veuve de Severo reste seule avec ses sept enfants à élever et se retrouve dans le plus grand dénuement, la fortune de son mari ayant été entièrement engloutie dans le PAX. Émus par cette situation, l’Aéro-Club et l’Auto-Club de Paris lancent une souscription afin de recueillir des fonds au bénéfice des familles des deux victimes, Severo et Saché.

Cet accident a tellement marqué les esprits, que Georges Méliès, pionnier du cinéma, en fit la même année une reconstitution dans « La catastrophe du ballon », film muet d’une minute malheureusement perdu, mais qui apparait au catalogue de Méliès.

En 1913, une plaque commémorative est installée sur la façade de l’immeuble du 79 avenue du Maine. Depuis la construction d’un nouvel immeuble à cet endroit, la plaque se trouve à l’entrée de l’hôtel à cette adresse.

Le Brésil a rendu plusieurs hommages à son compatriote. Des places et même un aéroport portent son nom. Un timbre postal commémore aussi cette désastreuse journée du 12 mai 1902.

De nos jours…

De tout temps la conquête des airs a donné lieu à des accidents. Le dernier qui a marqué les esprits est certainement l’explosion en 2003 de la navette Columbia détruite lors de sa rentrée dans l’atmosphère après une mission de deux semaines, entrainant le décès des sept membres d’équipage. La différence c’est que, de nos jours la nouvelle frontière est l’Espace.

Seule trace du souvenir de ce funeste accident du PAX est les noms des victimes donnés à deux rues du 14e arrondissement qui se rejoignent, proches de l’avenue du Maine, les rues Severo et Georges Saché.

En savoir plus …

L'épopée du Hangar Y

A défaut de pouvoir se rendre aux ateliers Lachambre ou au hangar du PAX aujourd'hui disparus, visitez le hangar Y, haut lieu de la construction de dirigeables situé au cœur de la forêt de Meudon. Longtemps laissé à l'abandon, le site a été récemment rénové et propose en ce moment "L'épopée du Hangar Y", une exposition en réalité mixte sur l'essor de l'aéronautique en lien avec l'histoire du lieu. Plus d'infos

Les sources pour cet article : « Le dirigeable de M. Severo » par Georges Caye (La Revue, 4e trimestre 1901, p. 550-554), « Le nouveau dirigeable » par Thomas Beyle (Le Figaro, 19 janvier 1902), « Le ballon dirigeable de M. Severo » (Le Journal, 24 janvier 1902) « La question des ballons » (L’Événement, 28 janvier 1902), « Une catastrophe dans les airs » (Le Petit journal, 13 mai 1902), « M. Severo’s airship explodes while over Paris » (The New York Herald, 13 mai 1902), « Une catastrophe aérienne, Mort de M. Severo » (La Vie au grand air, 17 mai 1902), « La catastrophe du Pax » par Georges Caye (L’Illustration, 17 mai 1902), « Le drame du Pax et les mérites de Severo » (La Revue, 2e trimestre 1902, p. 548-557), « La navigation aérienne, histoire documentaire et anecdote » par Joseph Lecornu (Librairie Nony et Cie, 1903, p. 465-467), « La chute du Pax – 90ème anniversaire (Revue d’histoire du 14ème, p.33-44, 1992), « Auguste Severo et Georges Saché » (La Voix du 14ème, 26 novembre 2008), La marche de l’histoire : les dirigeables (France Inter, 8 août 2012), « O Último voo de Augusto Severo » (3 mai 2014).

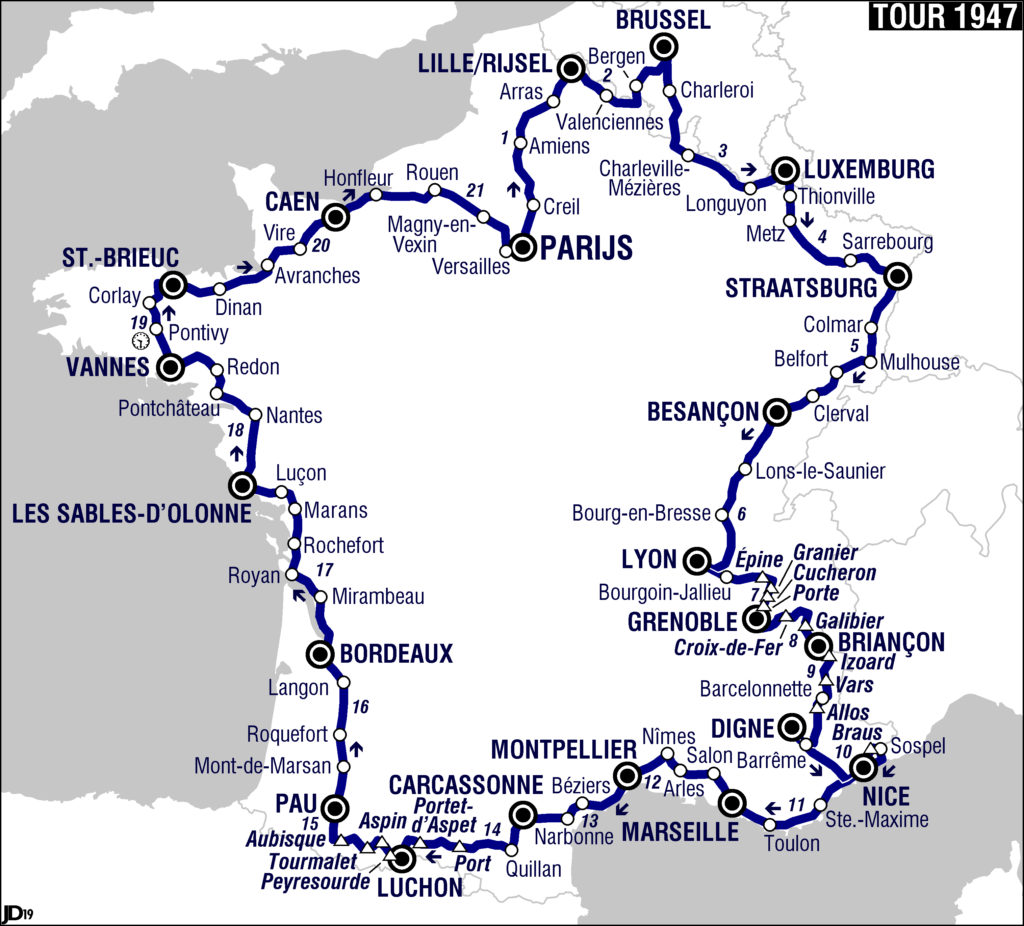

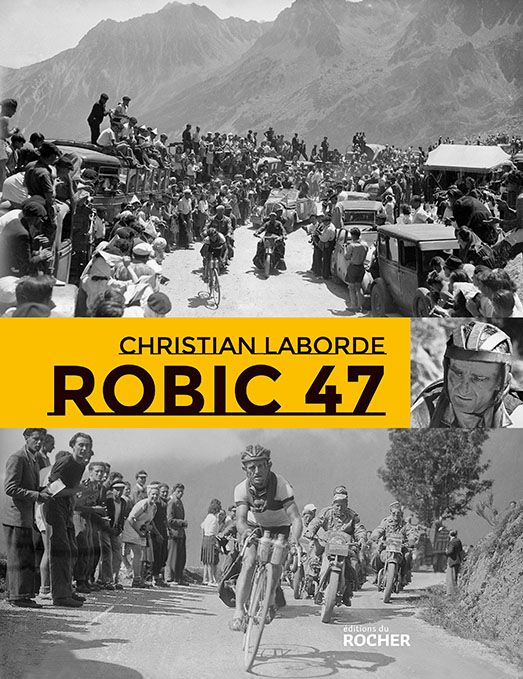

"Robic 47" par Christian Laborde, éd. du Rocher, 2017

Jean Robic, coureur disgracieux dont on s'est toujours moqué et dont l'équipe de France n'a pas voulu, ne pouvait, aux dires des experts, gagner le Tour. Tous ignoraient la promesse de Robic, la ténacité de Robic, l'endurance de Robic, les talents incroyables de grimpeur de ce vilain petit canard des cycles qui, du haut de son 1m61, a dicté sa loi à tous les héros du Tour sur les routes défoncées d'un pays en ruines.

"Robic 47" est une biographie romancée, enrichie par des photos Collector.

www.christianlaborde.com

"Robic 47" par Christian Laborde, éd. du Rocher, 2017

Jean Robic, coureur disgracieux dont on s'est toujours moqué et dont l'équipe de France n'a pas voulu, ne pouvait, aux dires des experts, gagner le Tour. Tous ignoraient la promesse de Robic, la ténacité de Robic, l'endurance de Robic, les talents incroyables de grimpeur de ce vilain petit canard des cycles qui, du haut de son 1m61, a dicté sa loi à tous les héros du Tour sur les routes défoncées d'un pays en ruines.

"Robic 47" est une biographie romancée, enrichie par des photos Collector.

www.christianlaborde.com

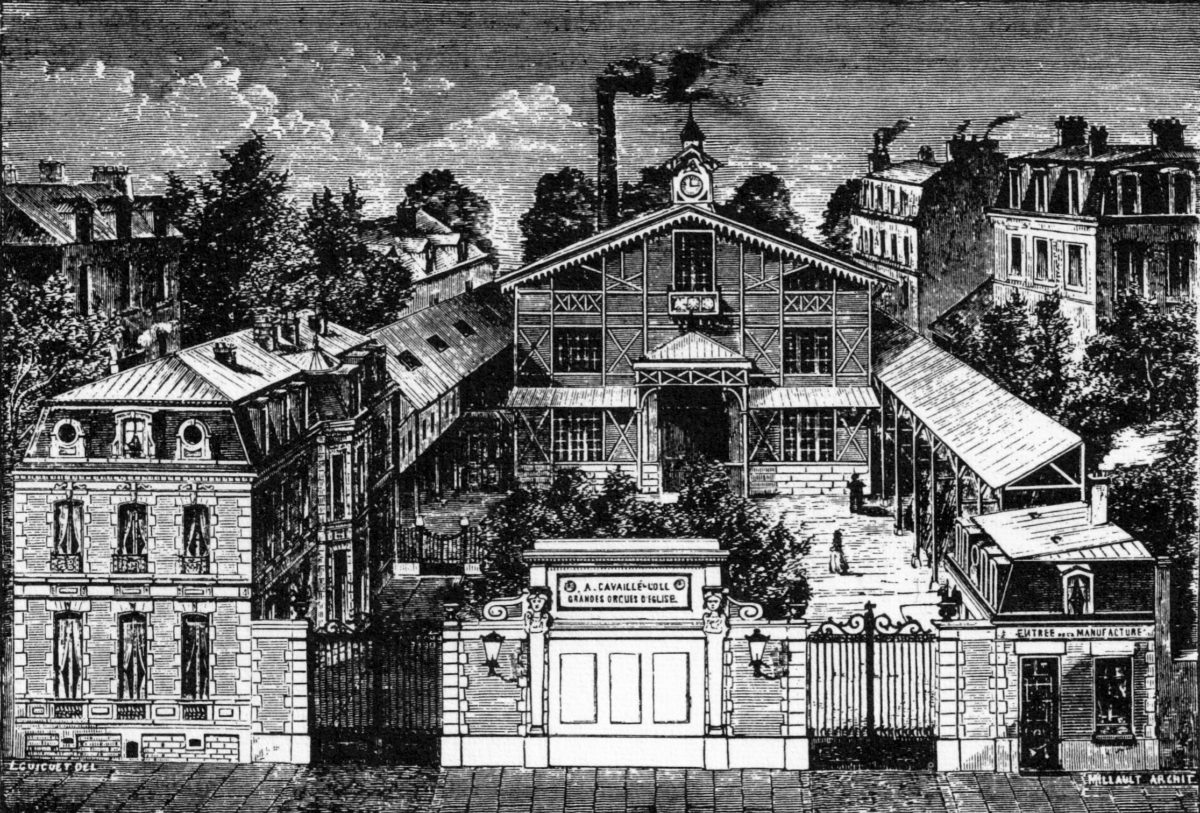

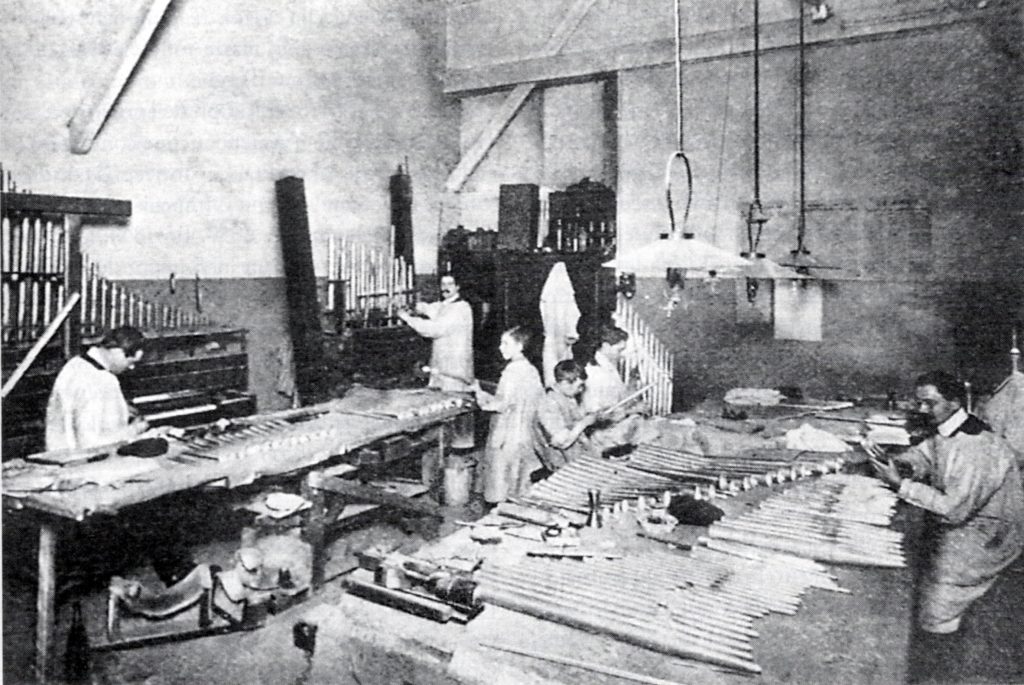

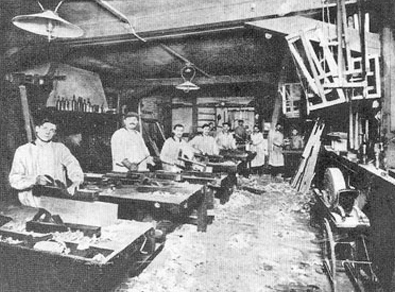

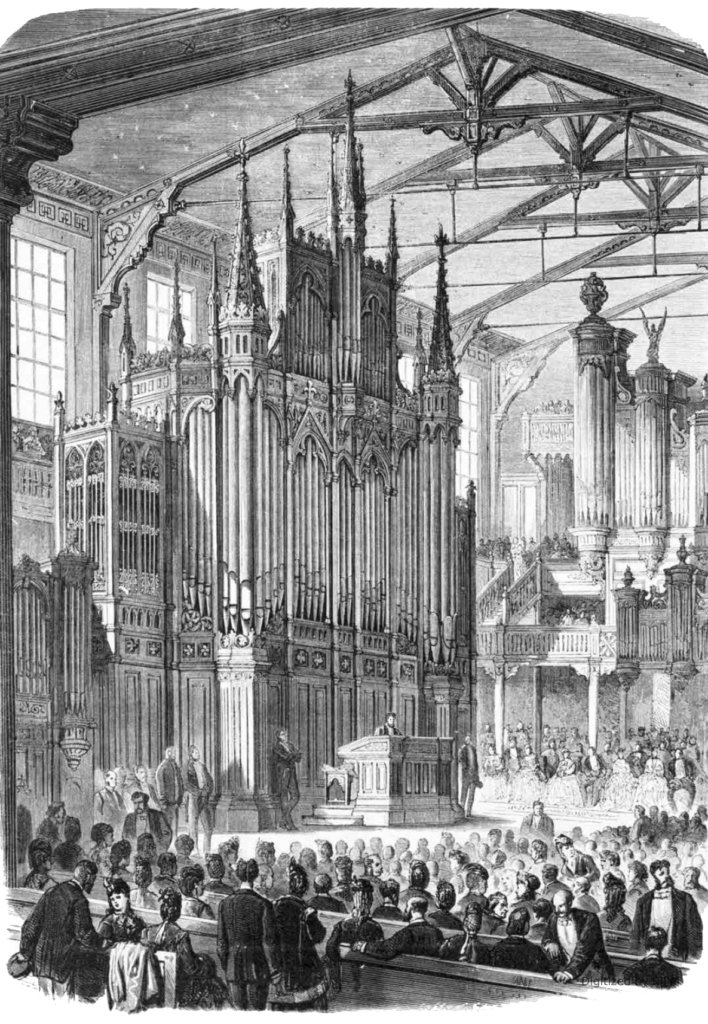

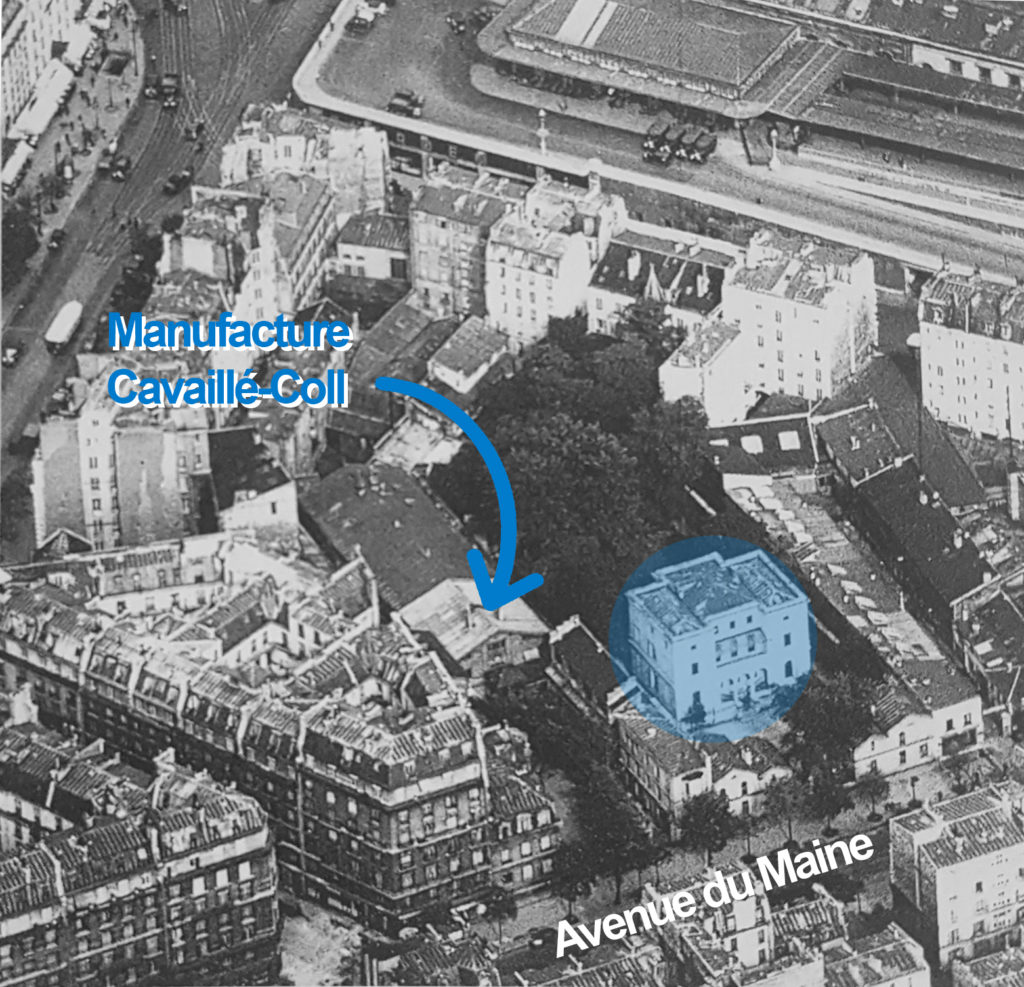

"La manufacture d'orgues Cavaillé-Coll, avenue du Maine"

par Loïc Metrope

Ouvrage paru en 1988, épuisé mais disponible en

"La manufacture d'orgues Cavaillé-Coll, avenue du Maine"

par Loïc Metrope

Ouvrage paru en 1988, épuisé mais disponible en