Si vous êtes usager du parking souterrain du 153 bis rue de Rennes à Paris dans le 6e arrondissement, vous avez certainement emprunté cette étrange rampe d’accès piéton pour en sortir ou pour récupérer votre voiture. Une rambarde à mi-hauteur sépare deux zones distinctes dont l’une peinte en claire, celle où le piéton se déplace actuellement, est surélevée par rapport à l’autre peinte en noir.

Une courte séquence vidéo postée sur YouTube en février 2020, mais qui est peut-être plus ancienne, montre qu’avant sa rénovation, les piétons circulaient sur la zone en contrebas et que le parcours est très sinueux avec au moins deux virages, un à gauche puis un autre à droite.

Vous commencez à me connaitre, il ne m’en fallait pas plus pour investiguer. Mais je ne savais pas bien par où commencer. C’est finalement la bonne fée Sérendipité qui m’a offert la réponse. Au détour de mes recherches sur le web et les réseaux sociaux sur l’histoire de Montparnasse, je suis tombée sur le blog d’un jeune centenaire, ancien ingénieur civil des Mines, Docteur ès sciences en génie mécanique, Marcel Kadosch. C’est une mine d’informations notamment pour celles et ceux qui voudraient approfondir les aspects techniques de cette histoire. On le retrouve aussi dans l’émission Parigo de France 3 Paris Ile-de-France, diffusée le 18 septembre 1921, mais qui n’est malheureusement plus visible en ligne sauf un extrait sur Twitter et Facebook.

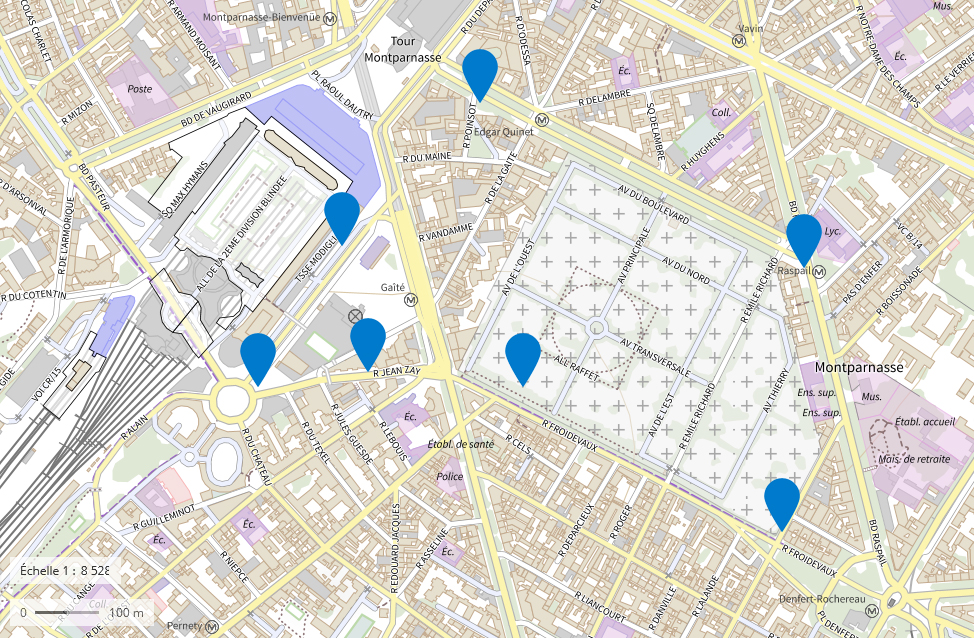

Cette histoire débute dans les années 1970 lorsque la Fédération nationale d’achat des cadres (FNAC), fondée en 1954, envisage de s’installer au 136 de la rue de Rennes, sur le site de l’ancien Grand bazar de la rue de Rennes. Anticipant une hausse de l’affluence et afin d’éviter le stationnement sauvage dans la rue, les pouvoirs publics mettent une condition à cette installation avant de délivrer le permis de construire : trouver un parking. La FNAC négocie alors le sous-sol du Collège Stanislas tout proche pour créer un accès à un parking existant juste en face du magasin et ainsi drainer le flux des usagers vers la zone commerçante.

Emplacement de l’entrée du parking au 153 bis rue de Rennes. La FNAC se trouve sur le trottoir d’en face quelques mètres plus haut sur ce plan.

Par contre pour sortir une fois leur voiture garée, les usagers du parking ne peuvent emprunter un ascenseur, sous peine de déboucher au milieu de la cour de récréation du collège. Un escalator ou un tapis roulant sont envisagés, mais comme il faut contourner un site classé des catacombes puis la piscine souterraine du collège, ces moyens sont rendus impossible.

Un appel d’offre est lancé pour un système de transport de passagers (People mover) dont le gabarit aller-retour ne dépasserait pas 2,75 mètres sur une pente de 8% avec un virage sur la gauche de rayon 15 mètres aussitôt suivi d’un virage sur la droite de même rayon, dessinant un S.

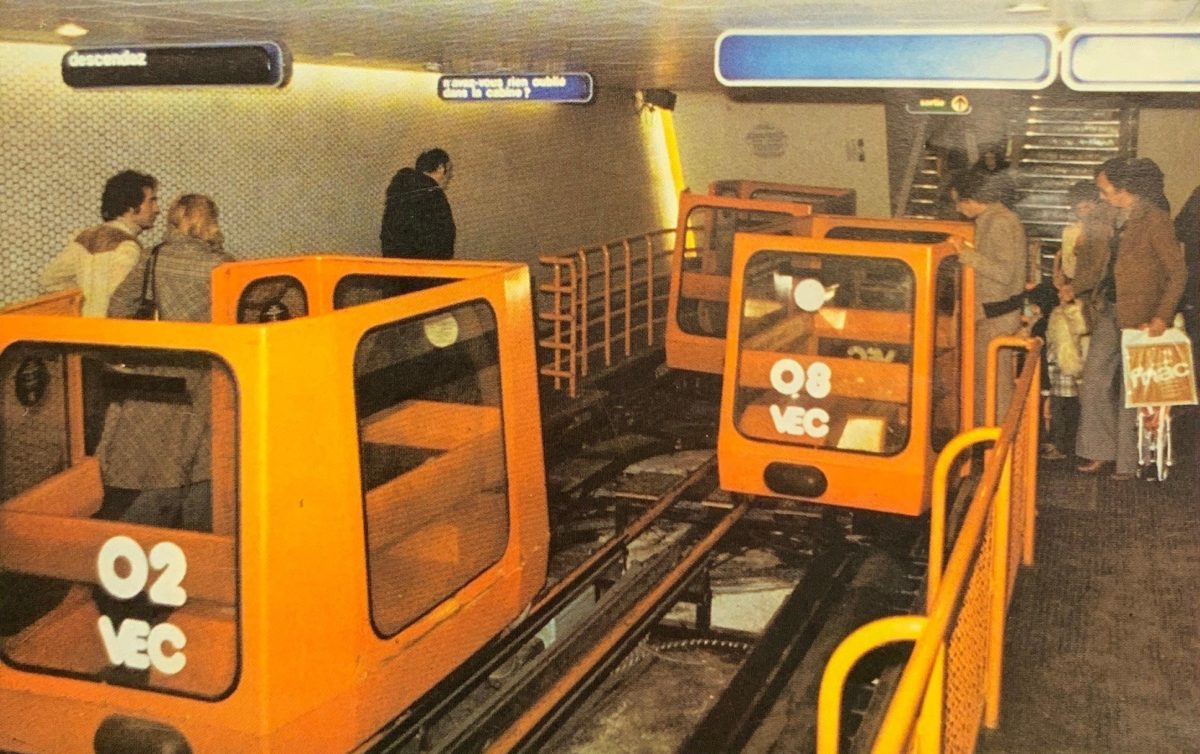

Dans le quotidien Le Monde du 24 octobre 1973, on peut lire que c’est la société anonyme VEC (domiciliée à Maurepas) qui a été choisie pour relever ce défi. Pour parcourir les 110 mètres qui séparent le parking de la sortie piéton et vice versa, le système prévoit de comporter dix-huit véhicules de deux places se succédant à 10 secondes d’intervalle. La capacité serait de 360 passagers à l’heure pour un coût de 8 000 F par mètre de voie double. Ce qui fait dire aux dirigeants de la FNAC que « le confort donné au client ne coûte rien. »

En 1972, le système VEC avait déjà été testé pendant deux mois sur un tronçon de 170 mètres sur la dalle de La Défense. Vous pouvez vous faire une idée avec cette archive diffusée dans l’émission Parigo de France 3 Paris Ile-de-France :

Connaissez le mini-métro construit en 1972 à la Défense puis installé entre 1976 et 1978 à Montparnasse ?

— Bertrand Lambert (@B_Lambert75) September 20, 2021

Le système VEC est à découvrir dans #Parigo, avec d’autres métros oubliés

► https://t.co/Fdt2PxochV#transports #patrimoine #LaDefense #FNAC #Paris #VEC #histoire #RATP pic.twitter.com/AckMcWuho0

Marcel Kadosch raconte que le système VEC a été élaboré en 1970 par François Giraud, un ingénieur passé par la société Bertin & Cie, promoteur de l’Aérotrain. Le système entièrement basé sur des principes physiques élémentaires, n’utilise ni ordinateur, ni microprocesseur qui n’existe pas encore à l’époque, mais de simples relais électriques. Ces véhicules, qui ne sont munis d’aucun moteur, sont portés par un convoyeur, une sorte de courroie faite d’éléments articulés qui lui permettent de prendre des courbes. Le convoyeur est mu par des moteurs électriques linéaires transportant d’un bout à l’autre de la ligne des véhicules de deux places. A chaque extrémité de la ligne, une plaque tournante permet le retournement des véhicules du quai d’arrivée au quai de départ. Les moteurs électriques linéaires sont des inducteurs (primaires) disposés au sol le long de la voie tous les 5 mètres entrainant à la vitesse de 5 mètres par seconde des induits (secondaires) réduits à de simples plaques de cuivre. Ainsi les éléments composant la chaine de convoyeur sont des plaques de cuivre portées par des patins en bois ou en plastique glissant dans deux rails en U.

Un mode accélération-décélération est prévu pour prendre en charge les usagers à la vitesse de 0,35 m par seconde au point de départ, puis accélérer jusqu’à 5 mètres par seconde, pour finalement ralentir à nouveau pour permettre aux usagers de descendre au point d’arrivée.

Mais la configuration du parking de la rue de Rennes a donné du fil à retordre aux ingénieurs, si bien que lorsque la FNAC ouvre ses portes le 12 mars 1974, le people mover n’est pas encore en service. Marcel Kadosch raconte encore que les techniciens qui travaillaient d’arrache-pied sur le site, étaient confrontés aux remarques sans indulgence des usagers du parking.

Finalement le système VEC a été évalué en novembre 1976 par une commission d’homologation désignée par le Secrétariat d’État aux transports, représentant l’Institut de recherche des transports (IRT) et la Région autonome des transports parisiens (RATP). Il a été exploité pendant deux ans entre 1977 et 1978, transportant environ un million d’usagers par an.

Le VEC à Montparnasse est resté au stade du prototype qui n’a pas duré assez longtemps pour que les usagers le réclame. Et aujourd’hui presque tout le monde a oublié qu’il y avait un tel système pour parcourir les 110 mètres de la rampe d’accès du parking de la rue de Rennes.

Les sources pour cet article : le blog de Marcel Kadosch : « Essais et démonstration du système VEC » (9 octobre 2019), « Une technologie simple : VEC » (31 octobre 2019), « Le système Vec à la Fnac : des embuches » (1er mars 2020), une série d’articles dans Le Monde : « Un système de transport automatique constitué de véhicules à deux places va être installé dans la capitale » par Dominique Verguèse (24 octobre 1973), « Le piéton accéléré » par Dominique Verguèse (31 octobre 1973), « À Paris, rue de Rennes, des véhicules automatiques pour les clients de la Fnac » par Dominique Verguèse (29 novembre 1974), « Disneyland sous le collège Stanislas » (30 novembre 1974) ainsi que l’émission Parigo sur les métros oubliés et lignes disparues (France 3, 18 septembre 2021), « Il y a 50 ans La Défense testait un système de transport hectométrique innovant » (Defense-92.fr, 19 juillet 2022).

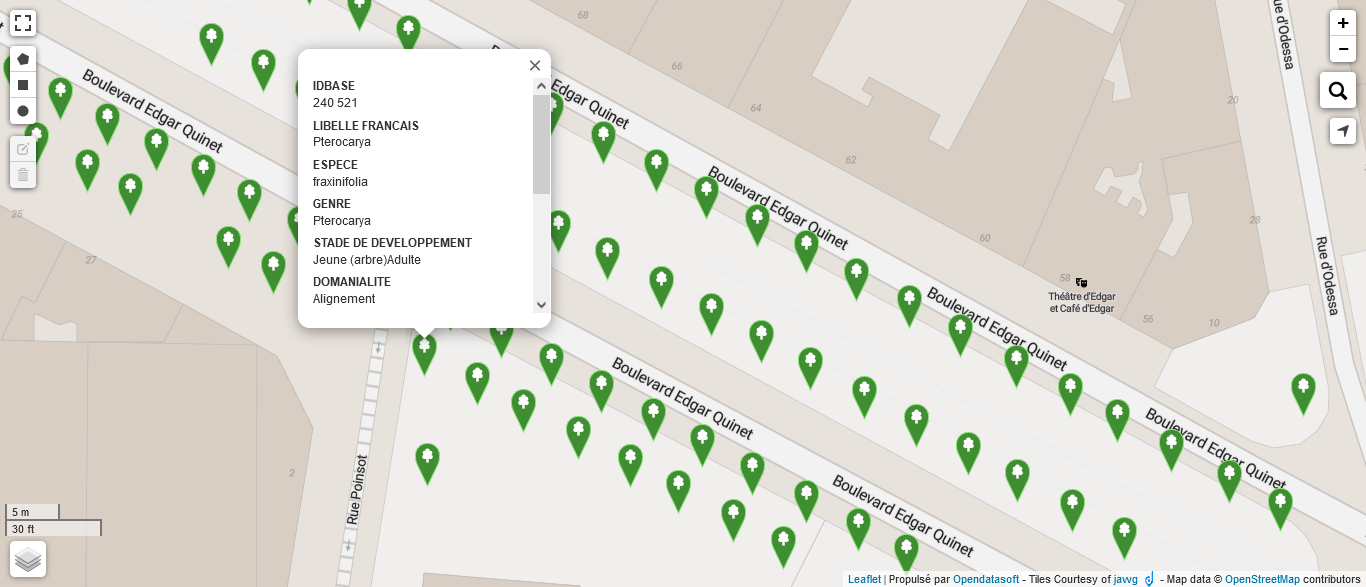

La carte d’identité de chaque arbre parisien

Envie de connaitre le type d'arbre qui est en bas de chez vous ? Consultez la base de données informatisée sur tous les arbres d'alignement de Paris. Cette application permet un suivi de tous les arbres du patrimoine arboré parisien (alignements, jardins, cimetières, écoles et crèches, établissements sportifs…). Chaque arbre est suivi par sa "carte d'identité informatique" regroupant toutes les informations concernant sa date de plantation, les arrosages successifs, les élagages, l’état sanitaire (état physiologique, plaies, champignons, chocs) pour faciliter le diagnostic des arbres dangereux et fait l’objet d’un suivi régulier.

La carte d’identité de chaque arbre parisien

Envie de connaitre le type d'arbre qui est en bas de chez vous ? Consultez la base de données informatisée sur tous les arbres d'alignement de Paris. Cette application permet un suivi de tous les arbres du patrimoine arboré parisien (alignements, jardins, cimetières, écoles et crèches, établissements sportifs…). Chaque arbre est suivi par sa "carte d'identité informatique" regroupant toutes les informations concernant sa date de plantation, les arrosages successifs, les élagages, l’état sanitaire (état physiologique, plaies, champignons, chocs) pour faciliter le diagnostic des arbres dangereux et fait l’objet d’un suivi régulier.

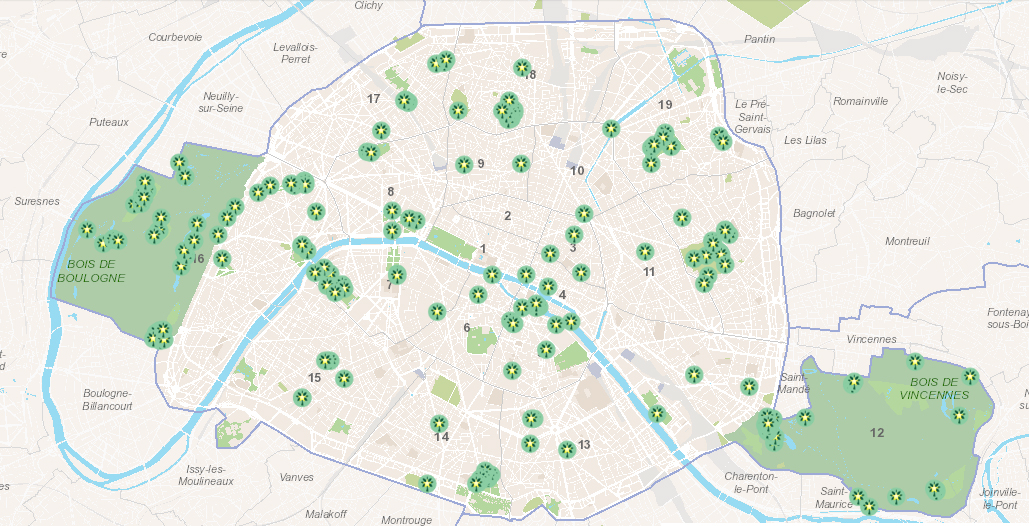

Les arbres remarquables de Paris

L’arbre remarquable se distingue par sa singularité, sa morphologie, son identité ou encore son rôle social. Cette distinction lui permet d’entrer au panthéon du patrimoine naturel, culturel ou paysager. Les quelques 191 spécimens remarquables répertoriés à Paris appartiennent à 52 essences d'arbres différentes. Y en a-t-il un près de chez vous ?

Les arbres remarquables de Paris

L’arbre remarquable se distingue par sa singularité, sa morphologie, son identité ou encore son rôle social. Cette distinction lui permet d’entrer au panthéon du patrimoine naturel, culturel ou paysager. Les quelques 191 spécimens remarquables répertoriés à Paris appartiennent à 52 essences d'arbres différentes. Y en a-t-il un près de chez vous ?

Galerie Les Montparnos

5 rue Stanislas, Paris 6e arr. -

Galerie Les Montparnos

5 rue Stanislas, Paris 6e arr. -  Marché de la création

Tous les dimanches, au pied de la tour Montparnasse, sur le boulevard Edgard Quinet (14e arr.), faites le plein d'art et échangez avec les artistes eux-mêmes. Et qui sait ? Vous repartirez peut-être avec une toile ou une sculpture sous le bras...

Marché de la création

Tous les dimanches, au pied de la tour Montparnasse, sur le boulevard Edgard Quinet (14e arr.), faites le plein d'art et échangez avec les artistes eux-mêmes. Et qui sait ? Vous repartirez peut-être avec une toile ou une sculpture sous le bras...