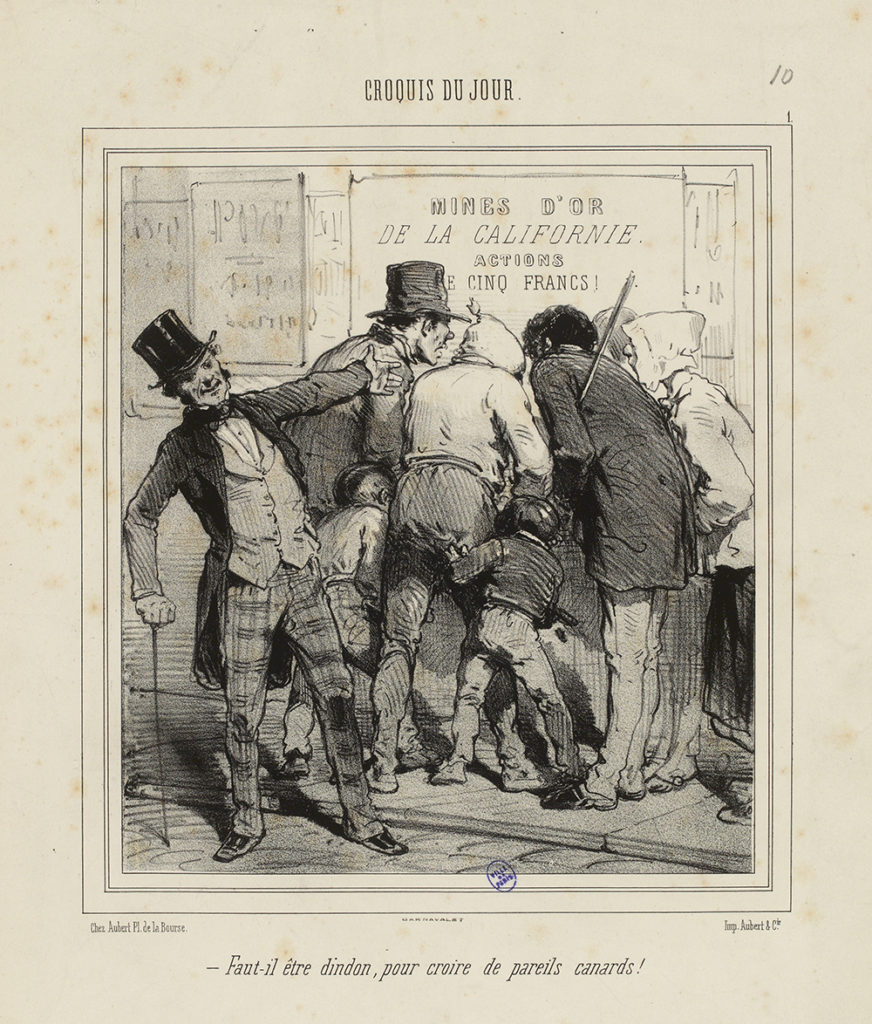

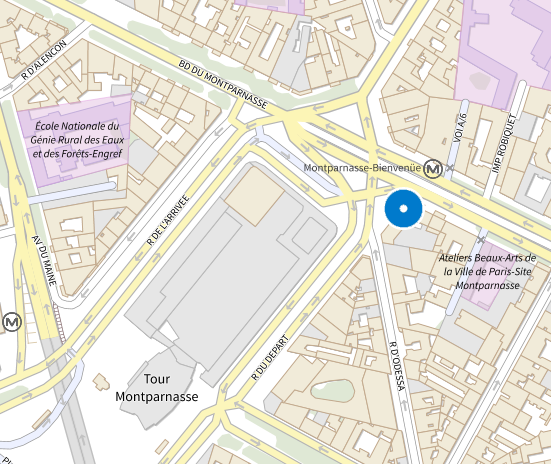

La grande salle de La Californie dessinée en 1859 par Léopold Flameng (source : Musée Carnavalet)

Cette histoire débute au début du 19e siècle, à l’époque où Paris ne compte encore que douze arrondissements et est encerclé par le mur des fermiers généraux, limite qui permet de récolter, aux différentes barrières, la taxe sur les marchandises entrant dans la capitale. Extra-muros, l’embarcadère du Maine (ancien nom de la gare de chemin de fer) est mis en service en septembre 1840 et la gare de l’Ouest le remplace intramuros à partir 1852. Ce n’est qu’au 1er janvier 1860 que les limites de Paris sont étendues aux anciennes fortifications de Thiers(1). Un certain nombre de communes sont annexées, en totalité ou en partie à la ville de Paris qui va passer de 12 à 20 arrondissements. Ainsi le petit Montrouge et Plaisance vont former le 14e arrondissement de Paris.

Avant l’annexion, pour éviter cet impôt, de nombreuses gargotes s’établissent au-delà des barrières de Paris. Celle qui nous intéresse aujourd’hui se trouve près des barrières Montparnasse et Maine.

Le Père Cadet

Né à la Lande d’Airou (Manche) vers 1796, Gilles Cadet est tout d’abord ouvrier maçon. On le décrit comme un Hercule. Dans Le Gaulois on apprend qu’en 1838, il se marie à Paris avec la veuve d’un boucher de la chaussée du Maine (l’actuelle avenue du Maine). D’un document d’état civil, je déduis que son épouse est Pauline Thérèse Peigné, née vers 1806. A la tête d’un petit capital, il l’utilise pour fonder au n° 11 de cette chaussée (actuel 41-43 avenue du Maine), La Californie.

Dans « Paris qui s’efface » (1887), Charles Virmaitre (1835-1903) décrit ainsi le Père Cadet (p. 240) : « Ce n’était pas un philanthrope de carton comme le bazardier de l’Hôtel-de-ville. Il était réellement désintéressé, car non seulement il vendait bon marché, mais il distribuait gratuitement, sans affiches et sans réclames trois cents soupes et autant de portions par jour« .

Entre 1848 et 1850, Gilles Cadet est maire républicain de Montrouge. Le Gaulois rapporte dans ses colonnes une histoire se déroulant en 1848 :

Un jour, un radical à tous crins se présente à la mairie, demandant le citoyen Cadet ; on l’introduit dans le cabinet du maire.

Le Gaulois, 21 février 1875

– Citoyen, dit-il…

M. Cadet l’interrompt dès le premier mot et lui dit :

– Est-ce au citoyen Cadet ou au maire que tu parles ?… Si c’est au citoyen Cadet, je n’ai rien à dire ; mais si c’est au maire : chapeau bas !

Et joignant le geste à la parole, il saisit le chapeau du voyou et le jette de l’autre côté de la salle.

Grâce aux actes de mariage retrouvés en ligne, je sais que Gilles et Pauline ont au moins eu deux enfants. Le 2 décembre 1861, ils marient Pauline Marie Joséphine, leur fille de 20 ans, et le 19 février 1874 Paul Louis Philippe, leur fils de 29 ans.

Le réfectoire des pauvres

Peu après la révolution de février 1848, Gilles Cadet fonde au Petit-Montrouge, à l’enseigne de La Californie, un restaurant populaire à bon marché, où rapidement vont se retrouver les ventres affamés à la bourse plate. Le nom de l’établissement est certainement une allusion aux chercheurs d’or et à la ruée vers la Californie qui s’est amorcée à partir de 1848(2).

Pour avoir une description de La Californie, il faut croiser les textes contemporains ou posthumes à la gargote du Père Cadet. On peut lire le chapitre que lui a consacré Alfred Delvau (1825-1867) dans « Paris qui s’en va et Paris qui vient » édité en 1860. C’est d’ailleurs dans cet ouvrage que l’on trouve la gravure de Léopold Flameng (1831-1911) en tête de cet article :

« Quand on sort de Paris par la barrière Montparnasse, […] on a devant soi une Gamaches permanente, c’est-à-dire une collection aussi variée que nombreuse de cabarets, de popines, de gargotes et autres buvettes : Les Mille Colonnes, Richefeu, les Deux-Edmond, le Grand Vainqueur, etc. En prenant le boulevard à droite, on longe rapidement quelques maisons jaunes, à persiennes vertes, à physionomie malsaine et débraillée; puis, on arrive à une allée boueuse, bordée d’un côté par un jeu de siam et, de l’autre côté, par une rangée de vieilles femmes qui débitent, moyennant un sou la tasse, une façon de brouet noir qu’elles voudraient bien faire passer pour du café. C’est l’Estaminet des pieds humides […]. Au bout de cette boue est la Californie, c’est-à-dire le réfectoire populaire et populacier de cette partie de Paris.«

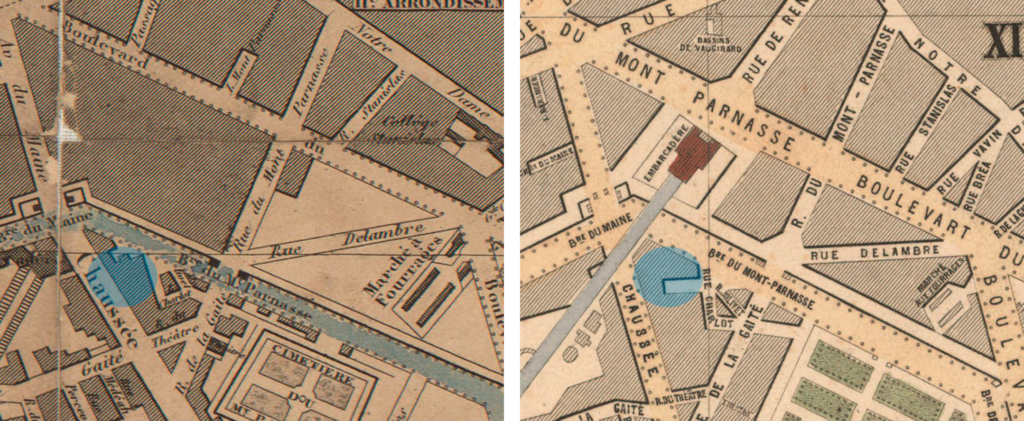

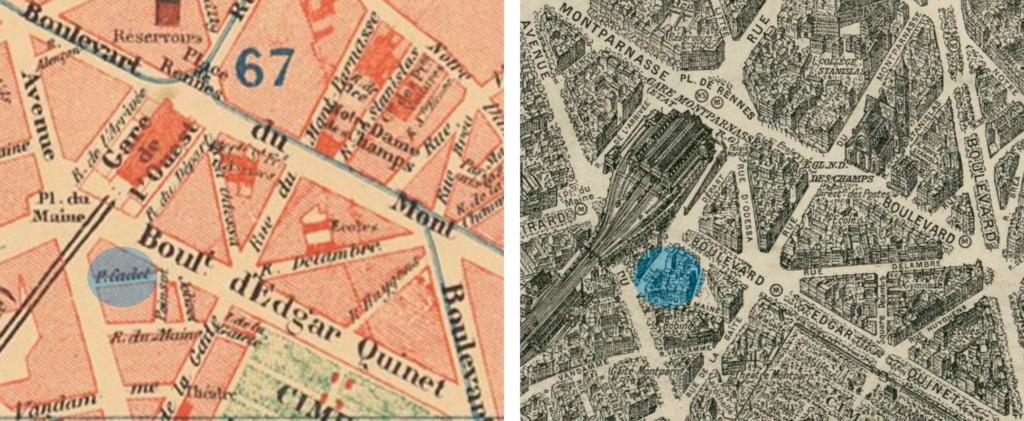

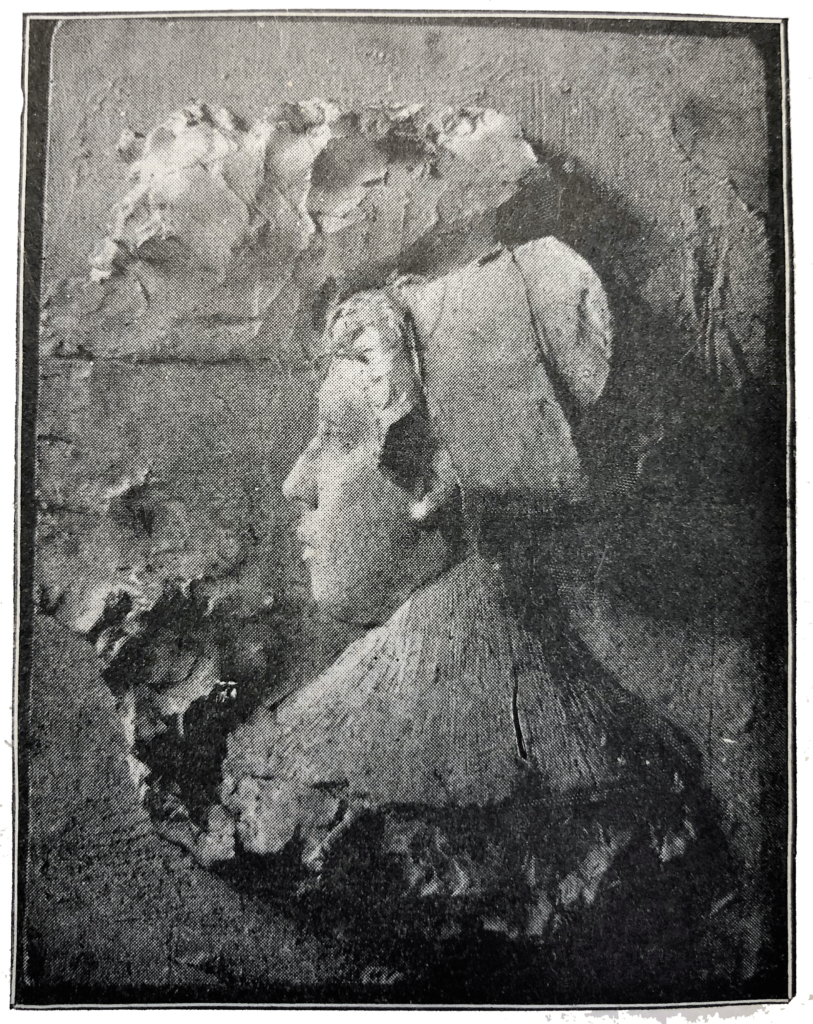

Peut-être que ces plans vous aideront à vous situer en suivant la description à partir de la barrière du Mont-Parnasse :

« La Californie est enclose entre deux cours. L’une, qui vient immédiatement après le passage dont nous venons de parler, et où l’on trouve des séries de tables vermoulues qui servent aux consommateurs dans la belle saison. On l’appelle orgueilleusement le jardin, je ne sais trop pourquoi,— à moins que ce ne soit à cause des trognons d’arbres qu’on y a jetés à l’origine, il y a une dizaine d’années, et qui se sont obstinés à ne jamais verdoyer. L’autre cour sert de vomitoire à la foule qui veut s’en aller par la chaussée du Maine.

Le réfectoire principal est une longue et large salle, au rez-de-chaussée, où l’on ne pénètre qu’après avoir traversé la cuisine, où trône madame Cadet, — la femme du propriétaire de la Californie. Là sont les fourneaux, les casseroles, les marmites,tous les engins nécessaires à la confection de la victuaille. » (Alfred Delvau, 1860)

Dans l’ouvrage « Montparnasse hier et aujourd’hui » (1927) de Jean Emile-Bayard (1893-1943) précise qu’il y a plusieurs accès pour rejoindre La Californie. « Le fameux cabaret et restaurant populaire créé par le père Cadet […] se carrait entre la Chaussée du Maine (depuis l’avenue du Maine) et le boulevard de Vanves (aujourd’hui le boulevard Edgard Quinet). Par le passage des vaches, depuis passage Poinsot, ou par une ruelle de l’avenue du Maine ou bien encore par une étroite cour de la rue du Maine […] on accédait à La Californie ».

A noter, de l’autre côté de la chaussée du Maine, se trouvait le café de la Mère Saguet également fondé par le père Cadet, fréquenté parfois des littérateurs et des artistes, comme les peintres militaires Charlet et Raffet ou par l’historien journaliste Auguste Mignet (1796-1884) et le politicien Adolphe Thiers (1797-1877), mais c’est une autre histoire. (Le Gaulois, 22 février 1875)

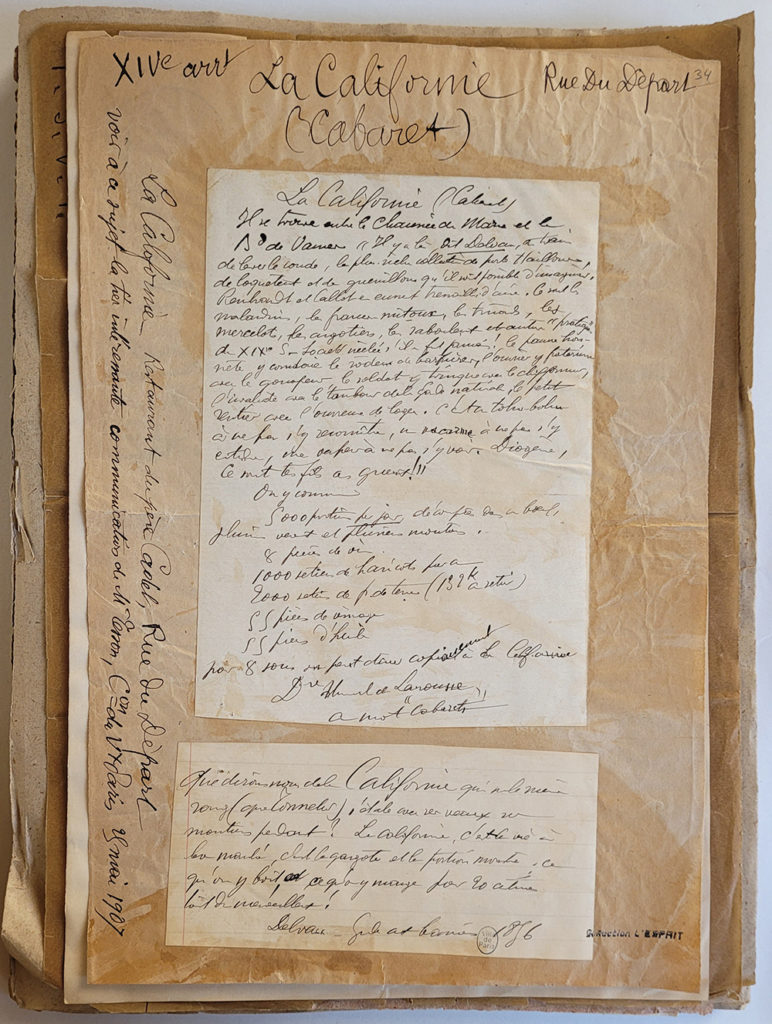

Dans les documents déposés aux Archives de Paris par Adolphe L’Esprit (1853-1937), fonctionnaire de la Préfecture de la Seine, j’ai consulté une note manuscrite reprenant des passages du Larousse, le grand dictionnaire universel du XIXe siècle (1874-1875), au mot Montparnasse : « L’établissement le plus curieux du quartier est le restaurant de La Californie qui n’est qu’un vaste hangar muni de tables et de bancs massifs. Autrefois on se défiait si bien des consommateurs que les ustensiles de table, l’assiette, et le gobelet étaient rivés au bois par une chaine de fer, ce qui n’empêchait la clientèle d’être fort nombreuse« .

En parlant des consommateurs qui fréquentent La Californie, Delvau décrit : « Ainsi, le pauvre honnête y coudoie le rôdeur de barrières, l’ouvrier laborieux y fraternise avec le gouâpeur(3) ; le soldat y trinque avec le chiffonnier, l’invalide avec le tambour de la garde nationale, le petit rentier avec l’ouvreuse de loges. C’est un tohu-bohu à ne pas s’y reconnaitre, un vacarme à ne pas s’y entendre, une vapeur à ne pas s’y voir.«

Dans La France du 22 février 1875, on peut lire que Victor Hugo (1802-1885) aurait déjeuné à La Californie le 18 avril 1842. Est-il venu y faire une étude de mœurs et croquer quelques profils typiques du Paris populaire pour un de ses romans ou l’une de ses pièces ? On peut l’imaginer, car c’est la période où il se heurte aux difficultés matérielles et humaines.

Au menu de La Californie

Depuis toujours La Californie est la cantine destinée « aux ouvriers, aux travailleurs des rues, aux chiffonniers et à tous les pauvres diables qui se présentent. Là moyennant dix centimes – deux sous – payés d’avance, on reçoit un plat de viande que l’on peut manger debout ou emporter dans les deux grandes salles destinées aux consommateurs. » (L’Ordre de Paris, 25 novembre 1873)

Les témoignages sur la nourriture servie à la Californie sont parfois contradictoires. Alfred Delvau écrit : « Pour entrer dans ces hôtelleries de bas étage, il faut avoir nécessité bien urgente de repaître, c’est-à-dire avoir les dents aiguës, le ventre vide, la gorge sèche et l’appétit strident. » Et poursuit : « La cuisine de la Californie a affaire à des estomacs robustes et à des palais ferrés, — et non à des gourmets et à des délicats. Tels gens, tels plats. Le populaire ne connaît qu’une chose : le fricot. » Le plat principal est donc un ragout de viande avec des pommes de terre.

Charles Virmaitre raconte en 1887 que « la nourriture était excellente et la cuisine fort propre, la mère Cadet était impitoyable à ce sujet, elle boitait outrageusement, on l’avait surnommée la mère cinq et trois font huit(4), quand elle arrivait, les cuisinières criaient tout bas [sic] : Gare v’là le gendarme !

A en croire Delvau, « 5 000 portions sont servies par jour découpées dans un bœuf, dans plusieurs veaux et dans plusieurs moutons.

8 pièces de vin,— pour aider ces 5,000 portions à descendre là où faire se doit.

1 000 setiers de haricots par an.

2 000 setiers(5) de pommes de terre,

55 pièces de vinaigre d’Orléans — ou d’ailleurs.

55 pièces d’huile à manger, dans la composition de laquelle le fruit de l’olivier n’entre absolument pour rien« .

A La Californie, il existe un abattoir et la viande toujours fraiche est découpée sur place. Une cinquantaine de femmes s’emploient à éplucher les légumes et les ragoûts sont préparés dans des marmites aussi grandes que des cuves.

Alfred Delvau parlant de la gravure de Léopold Flameng qui représente le réfectoire de La Californie : « Je ne puis que constater l’exactitude de son dessin et la véracité de son récit. Il raconte bien ce qu’il a vu et ce qui est visible tous les jours à l’œil nu, — depuis neuf heures du matin jusqu’aux dernières heures de la journée. Allez-y demain, allez-y après-demain,— vous y rencontrerez les mêmes acteurs jouant la même pièce : elle est encore au répertoire pour longtemps !«

« En tout cas, on ne saurait se montrer exigeant — vu la modicité du prix des plats. Savez-vous que pour huit sous on peut dîner — et même copieusement — à La Californie ?… »

Alfred Delvau précise en note de son article que l’annexion en 1860 des communes de la banlieue à Paris va modifier l’organisation de La Californie. Son propriétaire, M. Cadet, paye à la commune de Montrouge une redevance quotidienne de 152 francs. Une fois dans Paris, il lui faudra payer à la ville la somme de 400 francs par jour, de quoi réduire considérablement ses marges.

Dans Le Nouvelliste de Bellac du 19 octobre 1872, on apprend le décès du chef cuisinier de La Californie, nommé Baron, qui occupait les fourneaux de l’établissement depuis son origine. L’article rappelle que lors du siège de 1870, « alors que les restaurateurs, traiteurs et marchands de vin avaient épuisé toutes leurs provisions et que les marchés étaient vides, seule La Californie a tenu table ouverte jusqu’à la fin du siège ». On peut se demander ce que le chef cuisinier servait à ses clients.

Et après…

Le Père Cadet décède le 18 février 1875. Plusieurs journaux lui rendent hommage à cette occasion, mais ne sont pas d’accord sur son âge (75 ans pour La France et 79 ans pour Le Gaulois). Il avait déjà passé le flambeau depuis la fin des années 1860.

En 1906, un décret prévoit le prolongement de la rue du Départ jusqu’à l’avenue du Maine, entrainant la destruction de plusieurs bâtiments. Dans le compte rendu de la commission du Vieux Paris du 25 mai 1907, Pierre Louis Tesson (1855-1923) rappelle l’histoire de ce pâté de maisons et de La Californie. La commission décide alors d’en prendre une photo avant sa destruction. Grâce à l’aide des documentalistes des fonds d’archives de Paris, j’ai pu identifier la photographie qui a été prise du 41 avenue du Maine en juillet 1907.

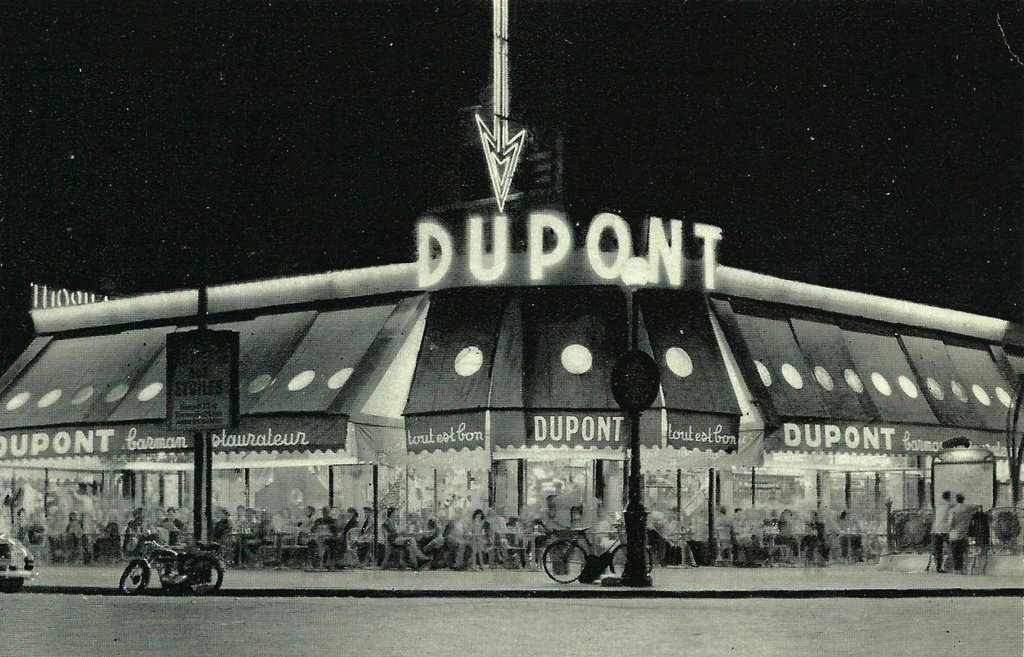

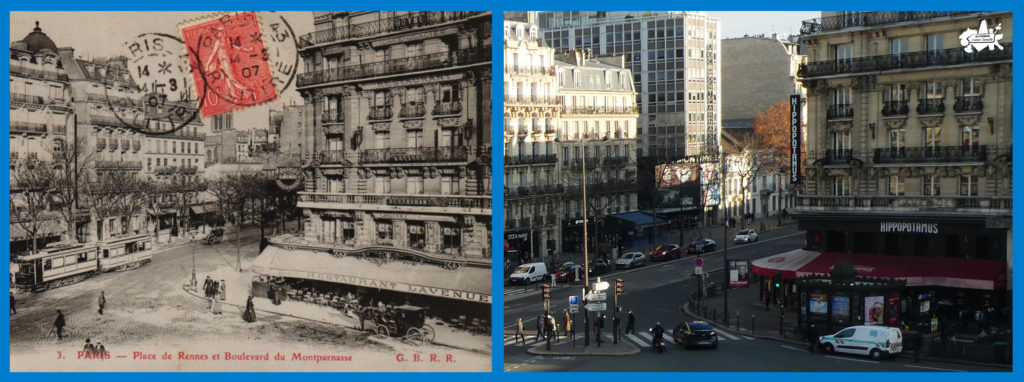

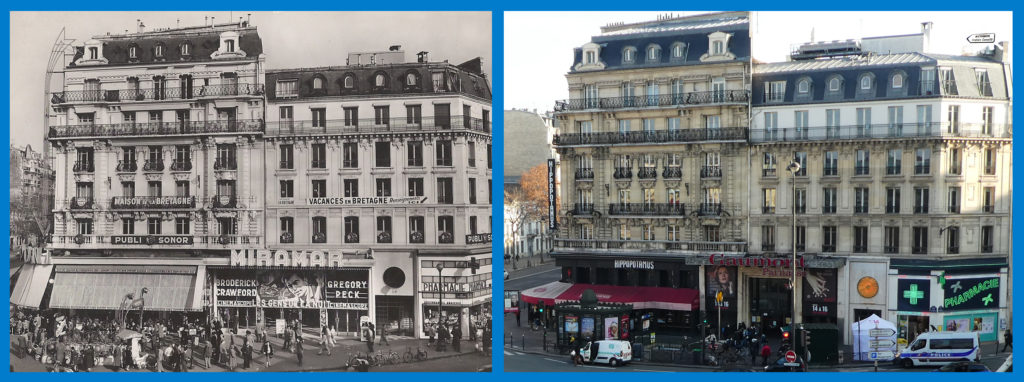

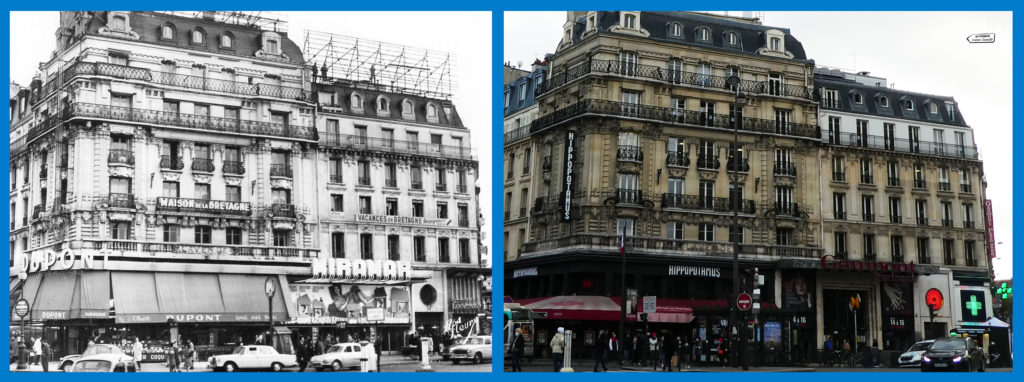

De nos jours l’environnement a bien changé…

(1) L’enceinte de Thiers se situe alors entre les actuels boulevards des Maréchaux et l’emplacement du boulevard périphérique.

(2) Rien qu’en 1848-1849, 76 tonnes d’or sont extraites dans cet état des États-Unis. Référence : Philippe Jacquin, Daniel Royot, Go West ! (p. 130)

(3) Gouâpeur : gourmand, libertin, ivrogne.

(4) Expression pour évoquer la démarche bancale d’un boiteux.

(5) Le setier est une ancienne mesure de capacité, de valeur variable suivant les époques, les régions, et la nature des marchandises mesurées. L’auteur précise que dans le cas des pommes de terre, il est de 132 kg au setier.

Les références pour cet article : « Les barrières de Paris » dans Le Siècle (20 février 1857), La Californie dans « Paris qui s’en va et Paris qui vient » (1859-1860) de Alfred Delvau, chronique dans La Patrie (15 juillet 1860), La Californie dans « Histoire anecdotique des cafés et cabarets de Paris » (1862) de Alfred Delvau , « Vulgarisation de la science » dans Le Tintamarre (15 février 1863), fait divers de vol a l’étalage dans Le Petit Journal (10 mars 1867) et dans Le Figaro (11 mars 1867), arrestation de deux malfaiteurs dans Le Soir (7 janvier 1872), brève dans Le Gaulois (21 février 1875), hommage au Père Cadet dans La France (22 février 1875) et Le Soleil (24 février 1875), « Quelques gargotes » dans Le Petit Journal (23 février 1875), une brève dans Le Soir (25 février 1875), « Coups de sifflet » dans Le Sifflet (28 février 1875), « Paris qui s’efface » (1887) de Charles Virmaitre, « Paris, promenades dans les vingt arrondissements » (1892) de Alexis Martin (p. 86), « Artistes et gens de lettres » dans Paris (8 septembre 1900), « Disparition de la Californie » dans Le Soir (30 septembre 1907), brève dans La Libre Parole (30 septembre 1907), « La vie sur les barrières » dans L’Éclair (25 avril 1909), « Soirée d’adieu au théâtre Montparnasse » dans Comœdia (30 juillet 1924), « La cité californienne, le restaurant pittoresque du père Cadet » dans L’Intransigeant (8 août 1925), Le cabaret de la Californie (1849-1869) dans « Montparnasse, hier et aujourd’hui » (1927) de Jean Émile-Bayard, « Montparnasse Again » dans The Chicago Tribune and the Daily news (21 août 1927), « Montparnasse jadis et aujourd’hui » dans La Liberté (21 septembre 1927), « A la recherche du quartier le moins cher de Paris » dans L’Ami du peuple du soir (13 mai 1932), « Les collines de Paris » dans Le Monde illustré (29 août 1936), liste des maires de Montrouge.

The Real Latin Quarter (1901) de Frank Berkeley Smith (1869-1931)

Le chapitre 5 est consacré au déjeuner au restaurant Lavenue.

The Real Latin Quarter (1901) de Frank Berkeley Smith (1869-1931)

Le chapitre 5 est consacré au déjeuner au restaurant Lavenue.