Estampe du moulin des Chartreux par Martial Deny (source : Musée Carnavalet)

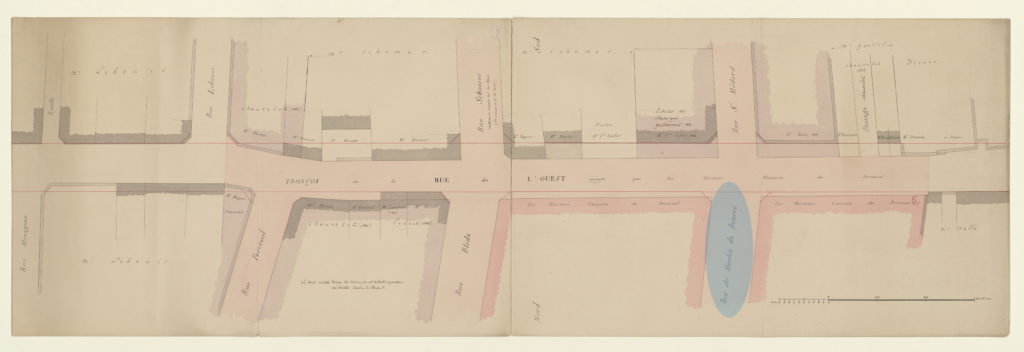

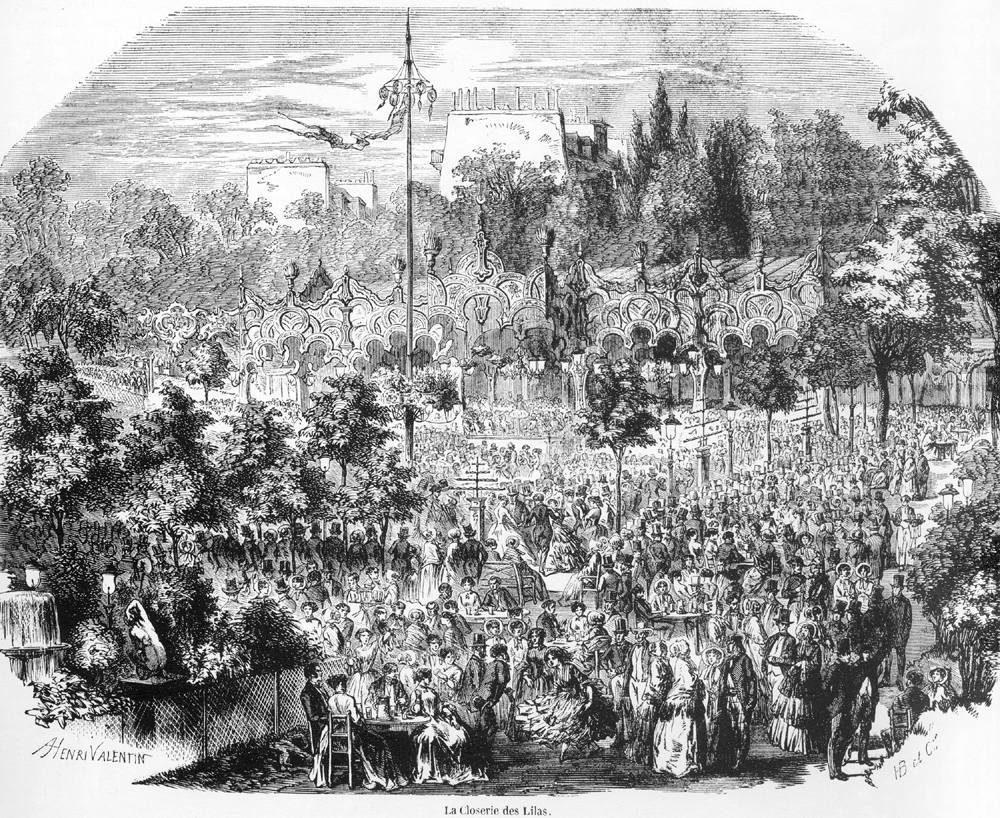

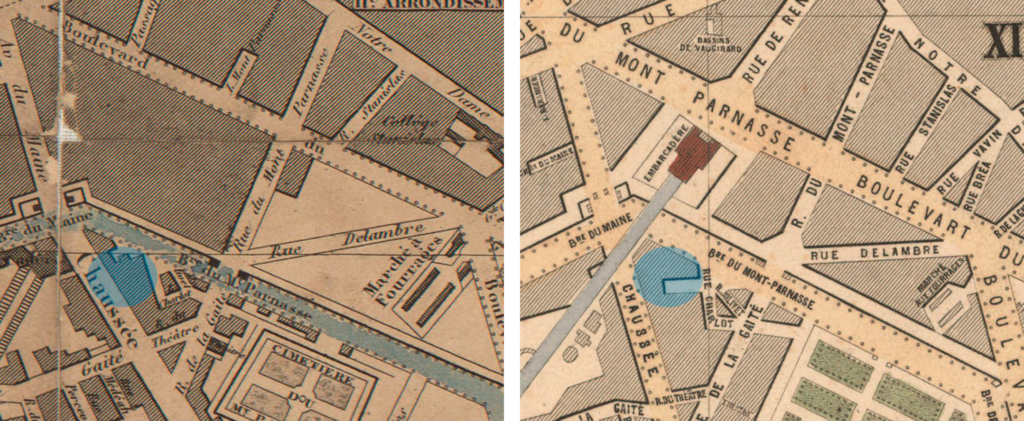

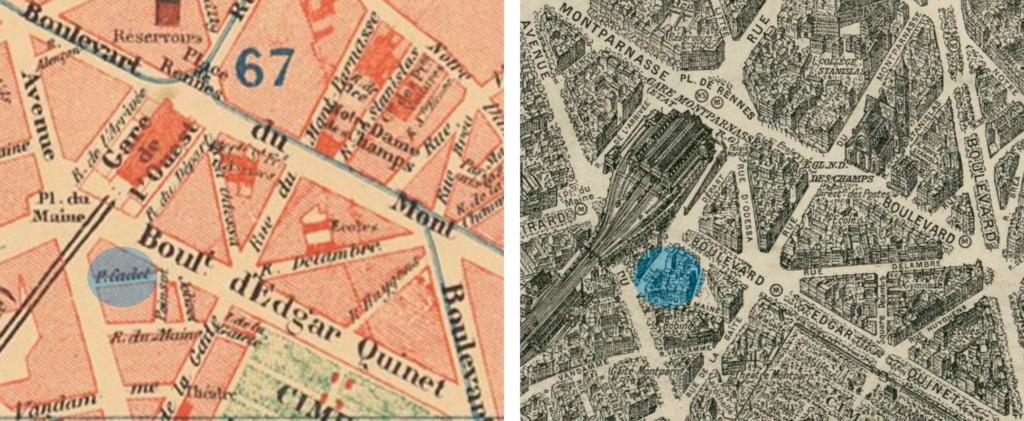

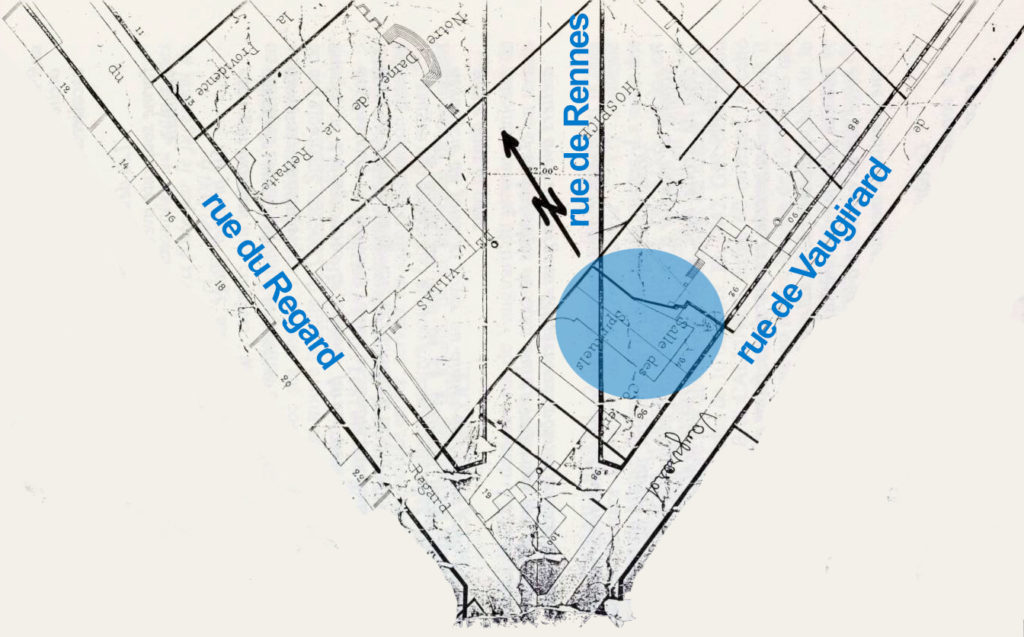

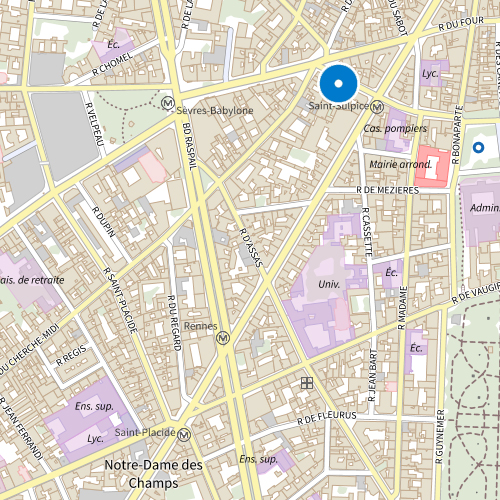

A une époque reculée, on avait coutume de dire que pour établir une nouvelle cité, trois métiers étaient indispensables : le forgeron, le charpentier et le meunier. Quand on regarde ce plan de 1730, on note la présence de très nombreux moulins dans la zone encore champêtre du sud de Paris qui deviendra plus tard le quartier du Montparnasse. Le succès de ces moulins ne tient pas seulement à leur farine. Le meunier n’avait qu’un pas à faire pour produire des feuilletés et devenir cabaretier, car « la galette a le don d’échauffer les gosiers. » Charles Sellier raconte, dans Le Rappel (15 décembre 1885), que « la position pittoresque de la plupart des moulins, les ombrages dont le plus souvent ils étaient entourés en avaient fait autant d’agréables séjours où les citadins de toutes les époques ont aimé venir gouter les plaisirs de la danse et les joies de la bouteille. » Dès le moyen-âge, les cabarets à l’enseigne d’un moulin quelconque étaient devenus très populaires.

Charles Sellier poursuit en disant que le nombre de moulins à vent était tellement important qu’il « épouvanterait les don Quichottes les plus intrépides. » Et aussi que « le branle continuel de leurs ailes devait animer de façon supérieurement pittoresque le panorama parisien. »

Mais quelles traces trouve-t-on encore de nos jours de ces moulins ?

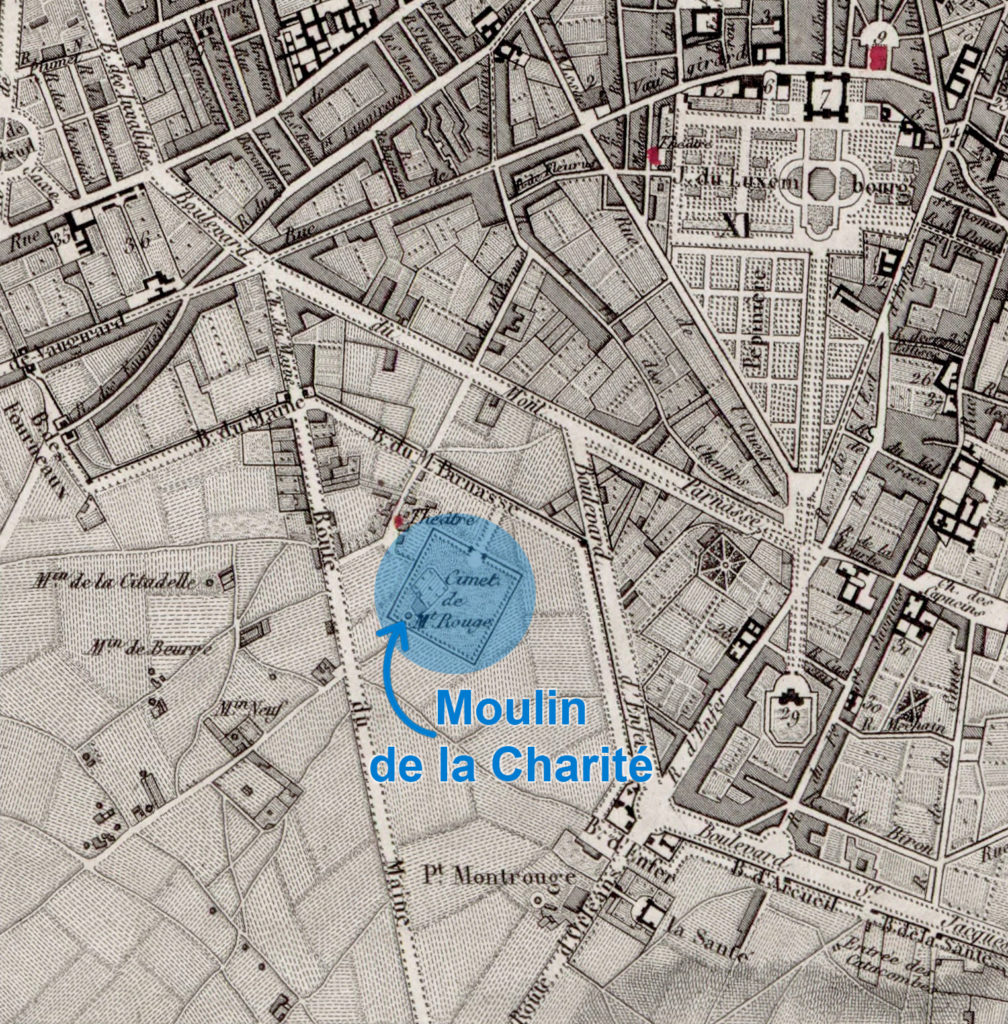

Dans le 14e arrondissement, il y a la rue du Moulin-vert qui relie l’avenue du Maine à la rue de Gergovie et la rue du Moulin de la vierge qui débute rue Raymond Losserand et se termine en impasse, le jardin du Moulin des trois cornets auquel on accède par la rue Raymond Losserand ou la boulangerie du moulin de la vierge, rue Vercingétorix, mais la trace la plus marquante est sans doute la tour du Moulin de la Charité qu’on trouve au cœur même du cimetière Montparnasse (division 9).

Le moulin de la Charité ou moulin Moliniste

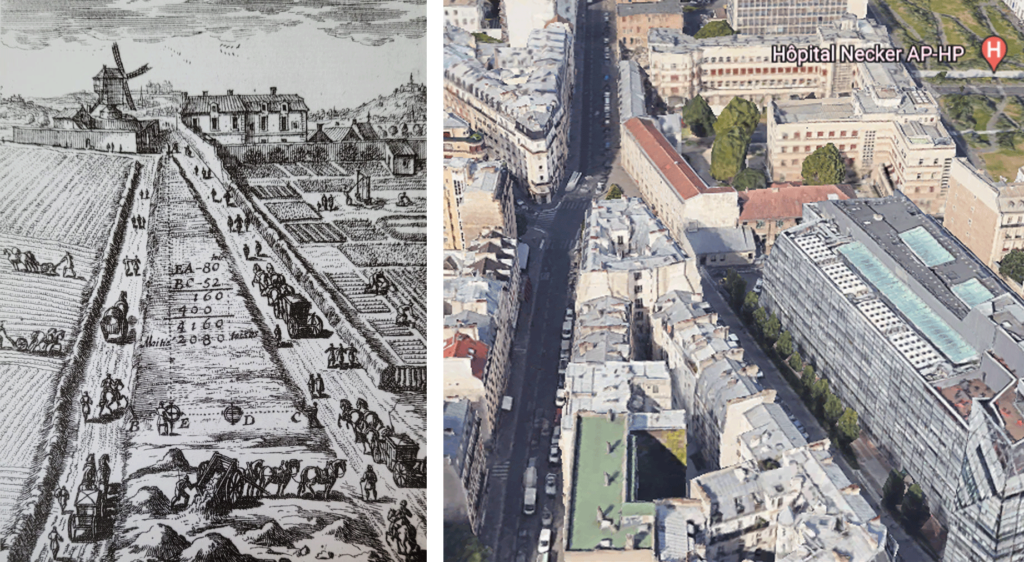

Au milieu du cimetière du Montparnasse, se tient le seul survivant de la trentaine de moulins qui se dressaient autrefois sur la plaine de Montrouge. Cette tour ronde en pierre d’environ quinze mètres de hauteur, percée de deux portes et au toit en poivrière, est située sur un tertre dans la neuvième division du cimetière du sud.

Ce moulin aurait été élevée au début du 17e siècle dans la ferme des frères hospitaliers de la Charité, dits de Saint-Jean de Dieu, pour subvenir aux besoins de leur communauté. A cette époque le cimetière n’existait pas encore. On peut lire dans Beaux-Arts (20 décembre 1929), sous la plume de Paul Jarry, que « le meunier, homme pratique, ne tarda pas à se faire quelques profits en servant la galette et le vin clairet, et bientôt le moulin devint le rendez-vous assidu des partisans molinistes. » Après l’expulsion des jésuites en 1762 et pendant la Révolution, la dispersion des frères Saint-Jean de Dieu, le moulin de la Charité reste ouvert et est reconverti en guinguette(1).

En 1824, il est englobé par le cimetière du Montparnasse qui s’agrandit et devient la demeure du gardien. A la fin du 19e siècle, les bâtiments du moulin se dégradent, il faut l’évacuer et les démolir. Ne reste plus que la tour du moulin dont le conseil municipale décide la restauration en 1899 sur l’insistance de la commission du Vieux Paris.

Au décès d’Antoine Bourdelle, en 1929, sa veuve demande que le moulin devienne une sépulture privée. La commission du Vieux Paris a estimé que la dépouille de l’illustre sculpteur méritait un tombeau plus digne de sa renommée et qu’il convenait de laisser au moulin son aspect historique et traditionnel. Dans cette perspective, cette relique parisienne a été classée monument historique par un arrêté du 2 novembre 1931.

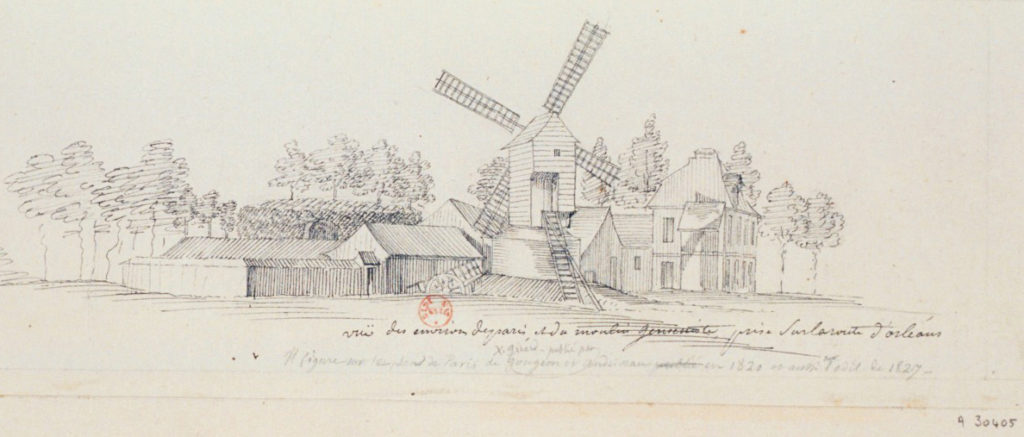

Le moulin des Chartreux

Beaucoup de couvents avaient aussi un moulin dans leurs jardins. Ainsi un moulin montre sa pointe et ses ailes derrière le mur qui longe le clos des Chartreux.

Le moulin de la Pointe

A la jonction du chemin de Vaugirard et du chemin des Tuileries, sur le territoire de Plaisance, nous rencontrons le moulin de la Pointe, vis-à-vis de l’Enfant-Jésus, il est en avant-garde d’un groupe d’autres moulins, qui sont le moulin Vieux, et le moulin Neuf.

Le moulin des trois cornets ou moulin Janséniste

A l’angle de l’avenue du Maine et de la rue de Vanves (actuelle rue Raymond Losserand), ce moulin était le repère des jansénistes.

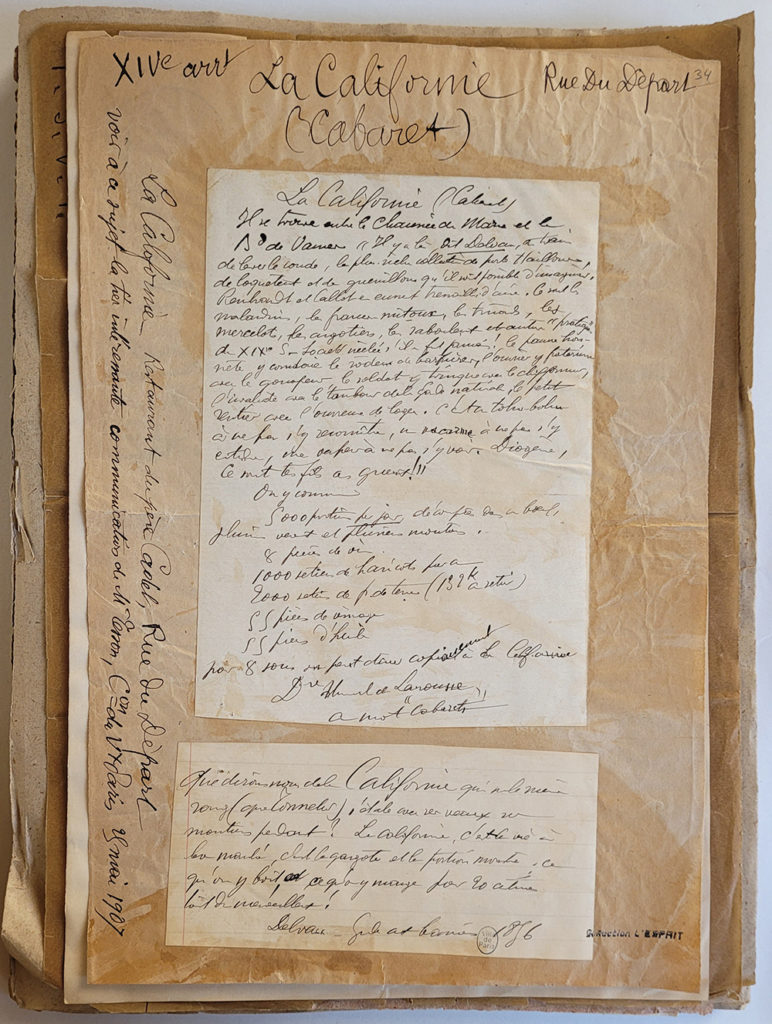

Le moulin de Beurre ou moulin des plaisirs

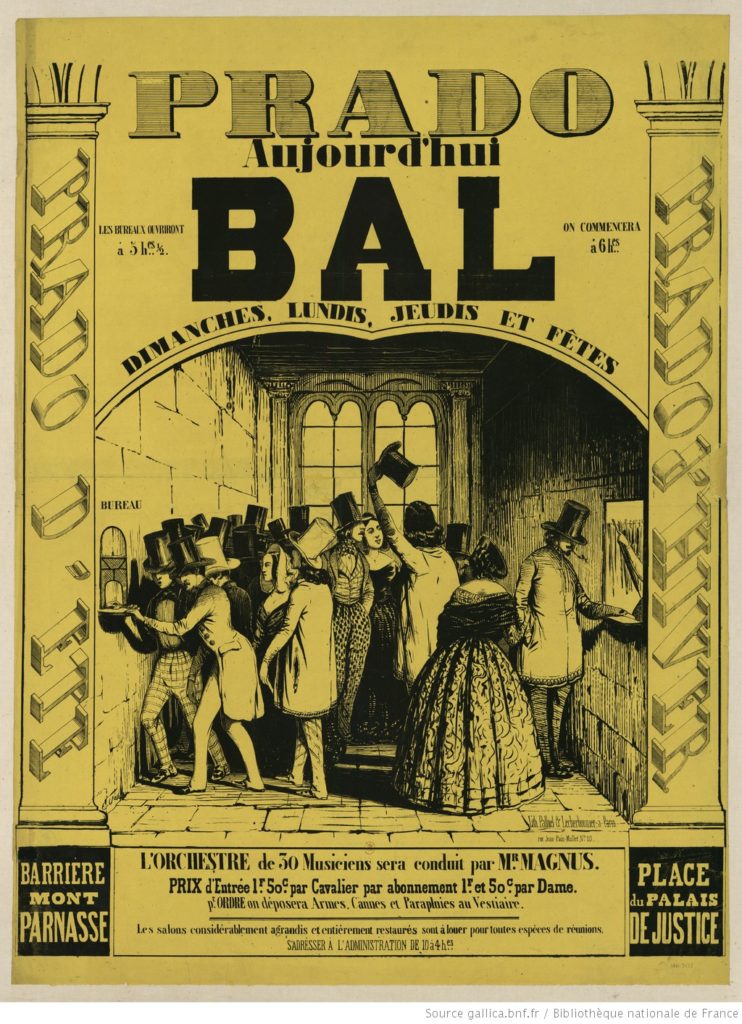

Parmi les moulins célèbres pour leurs joyeuses beuveries et ses parties fines, il y avait le moulin de Beurre, qui doit son nom au propriétaire qui s’est enrichit en y vendant du beurre, mais où il n’y avait plus de moulin dans les derniers jours de sa splendeur. Ce cabaret situé à deux pas de la barrière du Maine a été fondé un peu avant 1789, mais c’est seulement sous l’Empire et la Restauration (1814-1830) qu’il commence à être florissant.

Vers 1818, il était tenu par la mère Saguet et certains hôtes étaient célèbres comme Adolphe Thiers (1797-1877), le statuaire David d’Anger (1788-1856), Eugène Delacroix (1798-1873), Hippolyte Bellangé (1800-1866), Alexandre Dumas (1802-1870), Victor Hugo (1802-1885), Sainte Beuve (1804-1869), Louis Boulanger (1806-1867), Victor Pavie (1808-1886), Alfred de Musset (1810-1857), Théodore Rousseau (1812-1867). La mère Saguet surnommait Hugo, l’enfant sublime. Dans la revue Pêle-Mêle (9 juin 1929), Gaston Dery rapporte les propos de Victor Hugo à propos du moulin de Beurre de la mère Saguet :

La mère Saguet s’est retirée des affaires après 1840, mais on raconte que tous les ans, le jour de sa fête, elle quittait sa retraite et venait reprendre la castrolle, comme elle disait. Ce jour-là, tous ses contemporains gais lurons rappliquaient. La vogue du moulin de Beurre a fait succomber beaucoup d’autres guinguettes situées dans les mêmes parages. D’autres ont disparus en 1820 par suite de l’agrandissement du cimetière Montparnasse, comme le moulin janséniste (moulin des Cornets), le moulin moliniste (moulin de la Charité), celui de Bel-Air, puis le moulin d’Amour.

Après diverses vicissitudes, en 1848, le moulin de Beurre est encore un restaurant-guinguette, mais d’allure plus familiale. Il est démoli en 1881.

Le moulin d’Amour

Tout près de la barrière d’Enfer, il y avait le moulin d’Amour, habité par Elie Catherine Fréron (1718-1776), le critique, qui n’eut qu’une gloire, celle d’être l’adversaire acharné de Voltaire, et cette gloire l’a tué.

Ce moulin a disparu depuis 1917.

Tour de l’ancien moulin Arc-en-ciel qui devient un guinguette appelée le moulin d’Amour, 26 av. d’Orléans, actuellement 26 et 28 avenue du Général Leclerc (crédit : Fédor Hoffbauer, vers 1901-1905 – source : Musée Carnavalet)

Le moulin des bondons

Dans Le Petit Journal daté du 29 mai 1877 (p.2) , on peut lire : « Le vieux Paris s’en va petit à petit. Le fameux Moulin des Bondons, situé rue Sainte-Eugénie, à Plaisance, vient de disparaitre, par suite du percement de la rue jusqu’à la rue d’Alésia. Tous les parisiens ont connu ce moulin. C’était le rendez-vous des compagnons limousins, bourguignons et auvergnats, dont la distraction favorite était le jeu de quilles. C’était aussi le refus de repris de justice qui formaient les habitués de la maison, pendant la nuit. Depuis longtemps, le moulin des Bondons avait perdu sa clientèle, et était devenu, dans les derniers temps, un établissement peu fréquenté. »

Une ribambelle de moulins

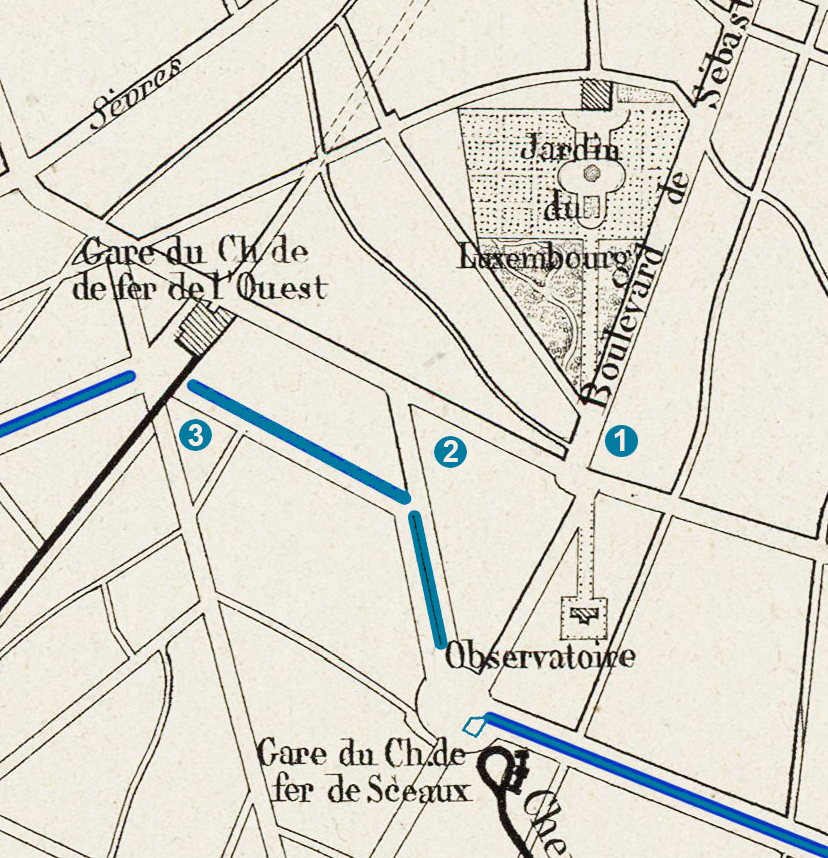

Sur le plan en tête de cet article on peut voir de nombreux autres moulins, dont voici la liste :

- Le moulin de la tour des fourneaux

- Le moulin vieux

- le moulin neuf

- Le moulin de la tour de Vanves

- Le moulin à tour des Maturins (ruine)

- Le moulin des Charbonniers

- Le moulin de Fort-vêtu

- Le moulin de la Citadelle

- Le Petit moulin

- Le moulin du Pavé

- Le moulin de Ficherolle

- Le moulin des carrières

- Le grand moulin de Monsourri

- Le petit moulin de Monsourri

- Le moulin de la Marjolaine

- Le mouline à tour de la Tombe Isoire

- Le moulin du Bel Air

Si au fil de mes lectures et recherches, je trouve des gravures sur ces moulins, je complèterai cet article. Et si de votre côté vous connaissez des sources d’information, indiquez-les moi en commentaire !

(1)Aux moulins des Grésillons, on débitait du vin désigné sous l’expression pittoresque de bouillon à l’oseille, mais plus connus sous le qualificatif de guinguet. De là a certainement dérivé le mot guinguette.

Les sources de cet article : « Une anecdote sur M. Thiers » (Paris, 4 septembre 1882), « Le Vieux Paris – Les moulins à vent » (Le Rappel, 15 décembre 1885), « Revue anecdotique – Tavernes à la mode » (Le Monde illustré, 31 juillet 1886), « Le moulin de la charité » (Le Soleil, 1er juillet 1899), « Le moulin de la Charité » (Le Petit Bleu de Paris, 27 avril 1899), « Vierge de la rue de Vanves, n° 102 » dans « Les vierges de Paris » par J. de M. (1899), « Pêle-Mêle à table, un cabaret romantique » (Le Pêle-Mêle, 9 juin 1929), « Le Moulin du Montparnasse » (Beaux-arts, 20 décembre 1929), « Le moulin de la charité » (revue Les trois monts, février 1930), « Le moulin de Beurre et le cabaret de la mère Saguet » par Charles Merki (Mercure de France, 15 novembre 1932), « La Tour du moulin de la Charité au cimetière du Montparnasse est classée monument historique » (Le Journal, 27 mars 1934), « Un cabaret à Montparnsse » (Le cri du peuple Paris, 20 juin 1942), « Histoire et dictionnaire des 300 moulins de Paris » de Alfred Fierro (1998), l’article de Paris Zig Zag et le blog Histoires de Paris : Le moulin de la Mère Saguet (28 décembre 2020), Le Moulin de beurre (31 décembre 2020), Le Moulin Janséniste (18 avril 2021), Le Moulin d’amour (20 avril 2021), Le Moulin de la Vierge (21 avril 2021), Le moulin des lurons (22 avril 2021), Le Moulin de Fortvêtu (24 avril 2021), La querelle des jésuites et des jansénistes (25 avril 2021),Les moulins de Montparnasse (26 avril 2021).Quelques plans où les moulins apparaissent : plan de Delagrive (1728), plan de Roussel (1731), plan de Deharme (1763), plan de Jaillot (1775) et plan de Verniquet (1792).

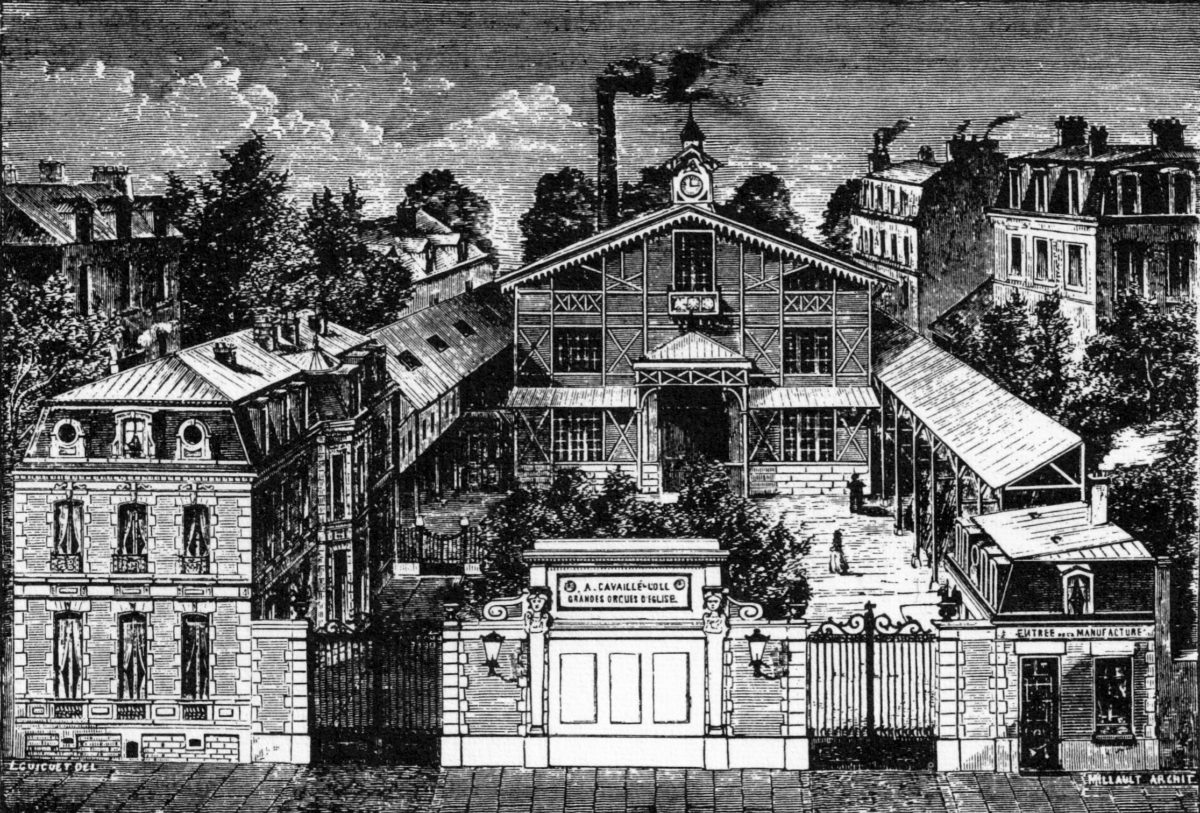

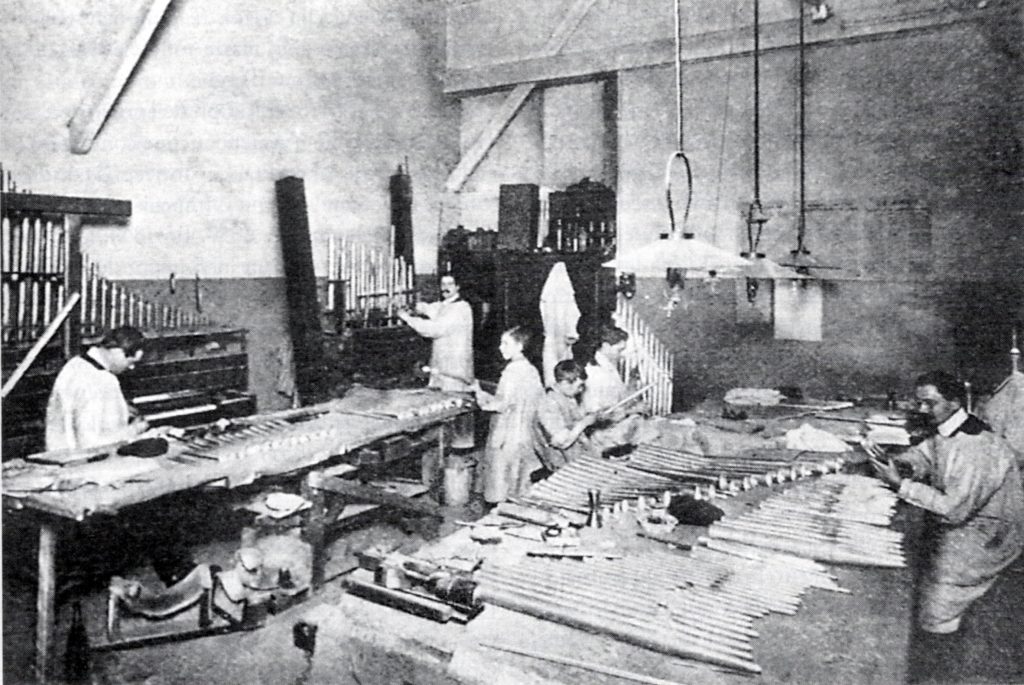

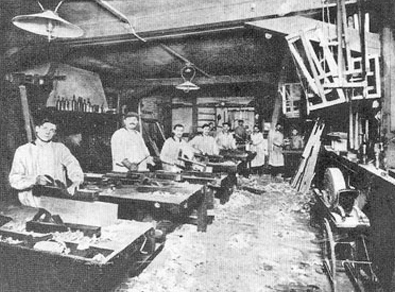

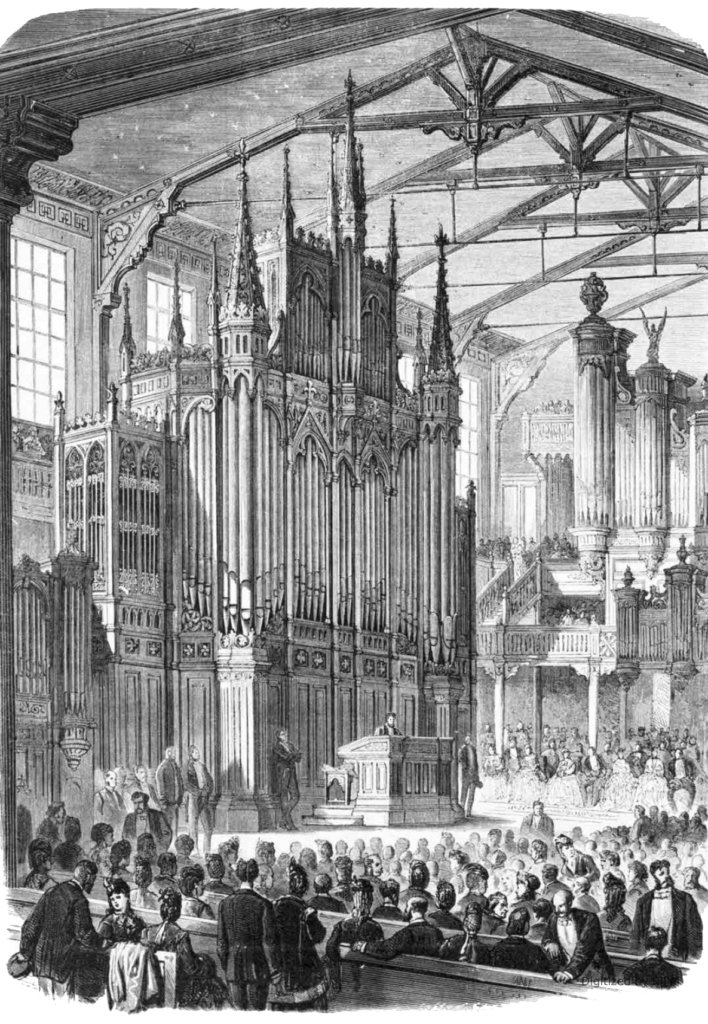

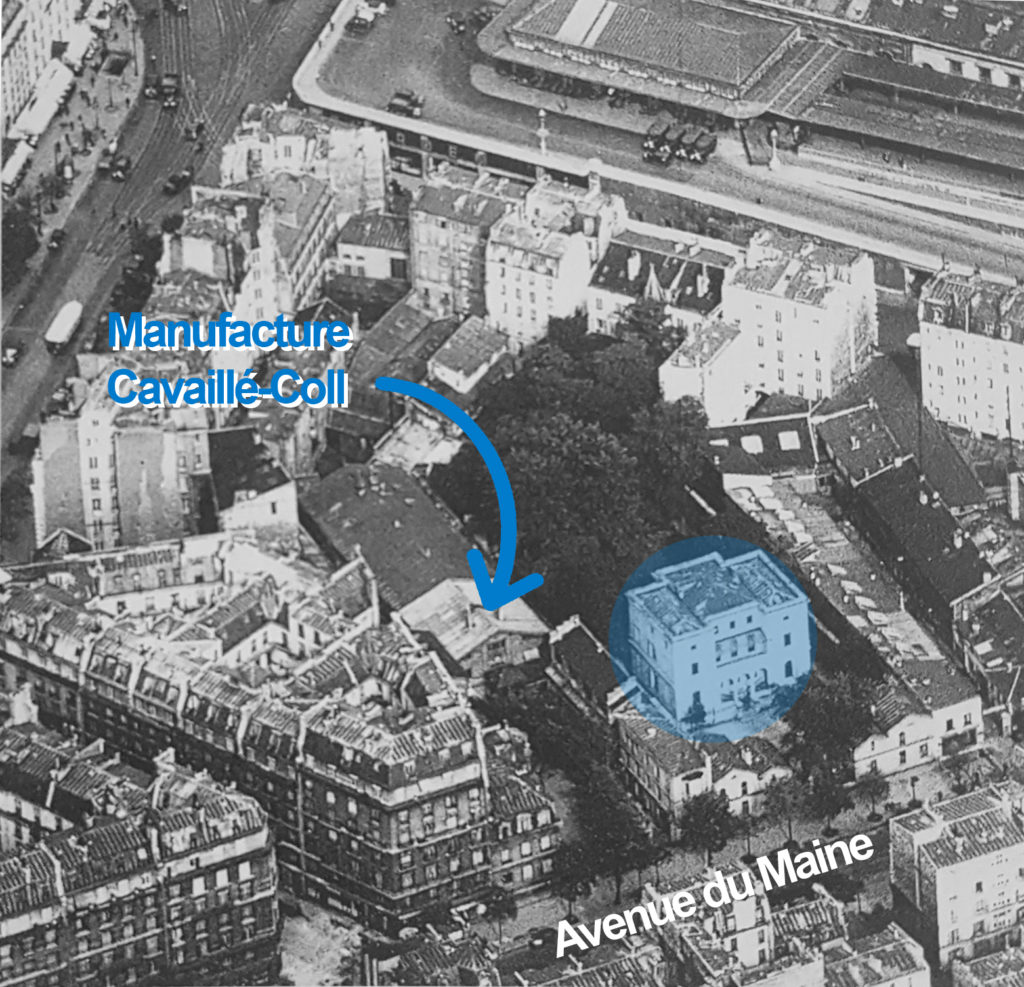

"La manufacture d'orgues Cavaillé-Coll, avenue du Maine"

par Loïc Metrope

Ouvrage paru en 1988, épuisé mais disponible en

"La manufacture d'orgues Cavaillé-Coll, avenue du Maine"

par Loïc Metrope

Ouvrage paru en 1988, épuisé mais disponible en