Détail du tableau de Félix Vallotton réalisé en 1922 et représentant le modèle Aïcha Goblet (source : Wikimedia commons).

J’ai découvert Aïcha lors de l’exposition « Le modèle noir de Géricault à Matisse » au musée d’Orsay en 2019, mais c’est plus tard que j’ai appris qu’elle avait fait partie des Montparnos des années folles. Évidemment j’ai voulu en savoir plus (vous commencez à me connaitre). Assez rapidement j’ai compris qu’il serait difficile de trouver des informations fiables, aussi cet article est à lire au conditionnel.

Aïcha a été maintes fois représentées par les artistes, pourtant elle déclare en 1930 « dans leurs toiles, je ne me suis jamais reconnue » (L’Œuvre, 13 février 1930). Vous avez pu la voir coiffée d’un foulard rose, veillant sur le sommeil de la Courtisane endormie (1920) du peintre Henry Ottmann. Dans les années 1920, elle apparait de profil sur un cliché de Man Ray et également nue sous les pinceaux de Jacques Mathey, tableau dont vous trouverez une reproduction un peu plus loin dans cet article. Son profil a également été sculpté par Jeanne Tercafs.

Cette sculpture de Jeanne Tercafs (1898-1944) réalisée dans les années 1930 porte différents noms : « Femme Malgache » dit aussi « La Mulâtresse » dit aussi « Portrait d’Aïcha Goblet ».

Qui est Aïcha ?

La recherche d’information est rendue difficile par le fait que ses prénom et nom s’orthographient de manière différente selon les sources. On trouve aussi bien Aïcha que Ayesha et Goblet que Gobelet, sans compter que bien souvent on ne mentionne que son prénom. Je reste donc sur l’écriture la plus répandue, c’est-à-dire Aïcha Goblet.

Dans Comœdia (4 octobre 1929), on peut lire que Aïcha aurait vu le jour à Valenciennes. Dans L’Intransigeant (22 avril 1935) elle viendrait de Roubaix. Dans plusieurs autres références, on parle plutôt de Hazebrouck (59). Aïcha serait née en 1898, d’une mère belge et d’un père martiniquais, jongleur dans un cirque ambulant. Malheureusement même cette information est à prendre avec des pincettes. Goblet est bien un nom répandu dans le Nord, mais en consultant les archives numérisées de l’état civil du département, je n’ai pas trouvé d’acte de naissance à ce nom ni en 1898, ni entre 1895 et 1900, à Hazebrouck. J’en déduis que soit Aïcha Goblet est un nom de scène, soit elle n’est pas née dans cette ville à cette date. A ce stade de ma recherche je pensais devoir me contenter des déclarations faites dans les médias de l’époque : « Goblet ! Le nom de mes parents, je suis née à Hazebrouck, dans un coron. La seule négresse de la famille. Si j’écris des vrais Mémoires, comme on me l’a demandé, je verrai à expliquer ça discrètement. » Dans Le Petit Journal (28 décembre 1929), elle déclare aussi : « J’ai vu le jour à Hazebrouck en même temps qu’un frère jumeau qui est blond comme les blés. Les savants expliqueront ce phénomène s’ils s’amusent à pratiquer notre autopsie. »

Aicha et son frère jumeau, Henri, à une date inconnue (source : Archives de la famille Gobelet Haupas)

La diffusion d’une émission sur France Culture en mai 2022(1) a permis d’apprendre que le prénom de Aïcha était en fait Madeleine. Grâce à la pugnacité d’une lectrice de ce blog, que je remercie vivement, l’acte de naissance d’une Madeleine Julie Gobelet née le 28 février 1894 à Renescure (province d’Hazebrouk, Nord) a été trouvé. Cet acte mentionne bien la naissance d’un jumeau (2). Il semblerait que Aïcha avait pour habitude de se rajeunir de quelques années.

Pour Paris-soir (17 avril 1931) Aïcha raconte « A six ans, j’étais écuyère au Cirque national Corse qui fut détruit l’an dernier [1930], par les inondations du Midi. »(3)

En lisant les souvenirs de Céline Coupet (1894-1969), bergère du Limousin montée à Paris pour être placée comme bonne et finalement devenue modèle(4), on apprend que Madeleine Goblet, la noire, et Céline Coupet, la blanche, posaient souvent ensemble pour les peintres.

Céline raconte qu’un jour, alors qu’elles posent toutes les deux pour le peintre italien Umberto Brunelleschi (1879-1949), celui-ci déclare qu’il a une photo de Madeleine prise en Algérie. Madeleine se défend d’avoir jamais été là-bas. Mais il insiste : « Cette fille s’appelle Aïcha et c’est comme ça que tu vas t’appeler. Madelaine est un nom idiot pour une fille de ta couleur, voilà ta photo et ton nom. » C’est ainsi que petit à petit le prénom Aïcha a été adopté par toutes leurs connaissances qui lui ont aussi fait changer sa façon de s’habiller.

Aicha dans un jardin (peut-être celui du Luxembourg ?) à une date inconnue (source : Archives de la famille Gobelet Haupas)

Alors que Céline est invitée à diner chez Aïcha qui vit en banlieue avec une amie âgée, ancienne femme serpent dans un cirque, celle-ci raconte : « Un soir où le cirque donnait une représentation à Arras, le directeur du cirque avait trouvé une petite fille de six ans et l’avait emmenée avec eux. Personne ne l’a jamais réclamée, parce qu’elle est née dans une famille de blancs et que la mère qui avait cinq autres enfants avait beaucoup de difficultés avec sa petite fille noire. Les enfants du village lui lançaient des pierres et même ses frères et sœurs ne l’aimaient pas beaucoup. Seul son frère jumeau qui était né albinos, était gentil avec elle. » Elle poursuit « le patron du cirque avait un fils de l’âge de Madeleine et lorsque Madeleine a eu quinze ans [vers 1909], tous les deux sont tombés amoureux d’elle et ils se battaient presque chaque jour à cause d’elle. Alors une nuit nous sommes parties toutes les deux car ils voulaient me renvoyer du cirque. C’est moi qui l’ai protégée contre ces brutes.«

Dans le magazine Mon Paris (juin 1936) Aïcha raconte : « J’ai vécu la vie du voyage. Le chapiteau dressé de ville en ville et j’ai encore dans les narines l’odeur de la sciure et dans les oreilles ces fanfares si particulières aux hippodromes ambulants. Le cirque m’a conduit chez les peintres. Vous savez qu’ils aiment tous le cirque, depuis Seurat et Toulouse-Lautrec. »

Dans Paris-Soir (9 juin 1930), on peut lire : « [Aïcha] fut découverte après la guerre par Pascin. Venant d’abandonner le cirque et arrivant à Paris, elle errait sur le boulevard de la Madeleine. Il remarqua sa grâce et l’emmena au carrefour Vavin. Un modèle noire était rare à Paris à cette époque. Elle fut vite célèbre et on la retrouve dans les tableaux de tous les grands peintres contemporains. »

Dans Le Petit Journal (28 décembre 1929) Aïcha raconte « Un monsieur a eu le toupet de m’aborder. Il était né, je crois, en Bulgarie, d’un père hongrois et d’une mère italienne. Il m’a dit des choses que je ne comprenais pas très bien : qu’il était peintre, qu’il cherchait un modèle pas ordinaire, qu’il voulait que je pose pour lui. Je devais le retrouver à l’Ogive, rive gauche. J’ai eu peur. J’ai cavalé en baissant mon capiau [chapeau], avec mes bottines à boutons qui s’empêtraient dans la robe longue. Malgré tout le lendemain, j’entrais à l’Ogive. Mon peintre m’attendait. Il s’appelait Pascin. En ce temps-là, il n’était pas très connu, ni très riche. On était en 1911. »

Depuis lors, Montparnasse ne m’a plus lâchée.

Aïcha dans Le Petit Journal (28 décembre 1929)

Dans la série « Les Heures chaudes de Montparnasse » enregistrée dans les années 1960, Aïcha raconte à Jean-Marie Drot une autre version de son arrivée à Paris avant la guerre de 1914-1918 et de sa rencontre avec Jules Pascin (1885-1930), le peintre dessinateur d’origine bulgare : « J’étais au cirque à Clamart et un jour à la sortie du chapiteau deux messieurs m’ont accostée et m’ont demandé si je voulais être modèle. Je ne savais pas du tout ce que c’était d’être modèle. Mais comme j’avais l’intention de quitter le cirque, ils m’ont donné leur adresse et je suis venue à Paris. Et c’est comme ça que je suis arrivée au café du Dôme, que j’ai rencontré Pascin, que je suis devenue son modèle, qu’il m’a gardé pendant un an très jalousement. On ne savait même pas si je savais parler français, parce qu’il voulait que personne ne m’approche. J’ai posé pendant un an pour lui et un jour que Pascin m’avait laissée, comme tout Montparnasse voulait m’avoir comme modèle, j’ai volé de mes propres ailes. »

Le Montparnasse d’alors, quelle différence avec le Montparnasse d’aujourd’hui ! Tout le monde était plus ou moins pauvre. On raclait ses fonds de tiroir. On expertisait le fond de ses poches.

Aïcha dans Le Petit Journal (28 décembre 1929)

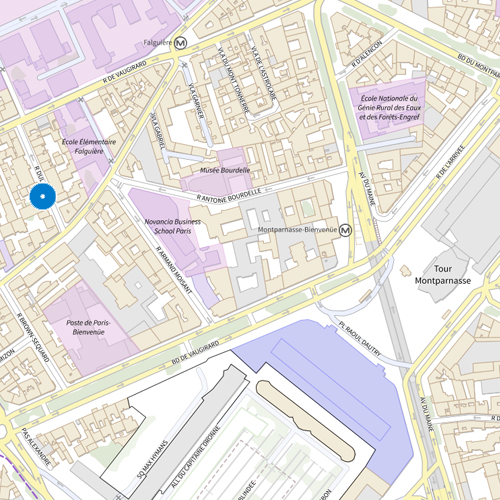

Devenue modèle, Aïcha vit à la Villa Falguière près de Vaugirard, dans le 15e arrondissement. Elle raconte dans Mon Paris (juin 1936) : « Une cité dont le proprio n’était pas dur. Heureusement, vu que ni Soutine, ni Modigliani, ni Kisling, ni Foujita n’étaient bien riches. […] Je faisais la popote pour tout le monde et bien souvent j’ai eu le bonheur de faire l’avance du marché avec l’argent de mes poses. »

Aicha à une date inconnue (source : Archives de la famille Gobelet Haupas)

Aïcha rappelle à Jean-Marie Drot que « à cette époque-là le modèle était considéré comme la collaboratrice du peintre. » Dans Paris-soir (17 avril 1931) elle explique : « Un modèle, dans ce temps-là [avant la première guerre mondiale], ça se payait cent sous, trois francs, et même rien du tout la séance. Mais on déjeunait avec lui et quand la pose était finie, on l’emmenait au théâtre. »

Dans une interview pour le journal L’Œuvre (13 février 1930), Aïcha raconte : « De mon temps, on était modèle et on faisait sérieusement son métier. On allait poser n’importe où, que ce soit à Saint-Cloud ou à Saint-Germain. Je gagnais mon louis tous les jours et pour cela il fallait travailler, je vous l’assure ! Maintenant, ces dames, elles posent… Elles posent surtout des lapins. Pour elles, c’est un métier à côté, elles le font quand elles en ont envie et surtout quand elles n’ont plus rien à se mettre sous la dent. D’autre part, les peintres, autrefois, ne peignaient que de belles filles : pour poser, il fallait être bien faite : maintenant, n’importe laquelle peut aller à l’Académie ; on l’engage sans la regarder. D’ailleurs les peintres ne cherchent plus à faire beau ; ils veulent faire vrai, vivant. »

Le prince Pascin

Dans les années 1960, lors de l’entretien avec Jean-Marie Drot pour « Les Heures chaudes de Montparnasse », on note qu’elle parle toujours avec beaucoup d’émotion de son ami Jules Pascin, disparu tragiquement(5) trente ans plus tôt.

Aïcha va de temps en temps sur la tombe de Pascin, enterré au cimetière du Montparnasse, pour y déposer quelques fleurs. En 1934, cela a donné lieu à une dispute racontée dans Aux écoutes :

Aïcha en scène

Aïcha Goblet a aussi fait du théâtre comme le rappelle Sylvie Chalaye dans « Race et théâtre : un impensé politique » (Actes Sud, 2020). Dans Haya de Herman Grégoire que Gaston Baty monte au théâtre des Champs-Élysées en février 1922, elle interprète, aux côtés de Jean Fleur et Charles Boyer, Nyota qui ne porte qu’un court pagne bruissant. Dans La France Libre (26 février 1922), on peut lire : « La pièce de M. Herman Grégoire, Haya, est une pièce coloniale, toute brûlante de passion et singulièrement évocatrice. Elle se déroule dans une factorerie du centre de l’Afrique. Des fonctionnaires, des employés coloniaux de tous les pays, vivent là, déséquilibrés par une vie anormale et un climat qui les épuise. Pas de femmes autour d’eux, mais seulement des femelles noires dont ils sont las. »

Certains critiques trouvent la comédienne « souple et charmante » et d’autres ajoutent « Il faut beaucoup louer la délicieuse impression d’harmonie plastique que nous procure Mme Aïcha » (Comœdia, 24 février 1922).

Pour A l’ombre du mal en 1922, Aïcha joue une captive dont un sein est dénudé pour le plus grand bonheur des spectateurs qui la trouvent « plein de grâce et de talent. » Il ne faut pas oublier que dans les années 1920, en pleine période coloniale, on se passionne pour les artistes venus d’Afrique, des Amériques ou de la Caraïbe.

Voici comment Aïcha parle de cette période dans Mon Paris (juin 1936) : « J’ai beaucoup joué chez Gaston Baty, dans ses différentes salles. J’eus des rôles convenant à mon type dans « L’Hôtel des Masques » d’Albert Jean, « Le Simoun » et « A l’Ombre du mal », de [Henri-René] Lenormand, et dans « La Cavalière Elsa »(6), de [Paul] Demasy, d’après le beau roman de Pierre Mac Orlan. C’est là dedans que j’ai dansé pour l’agrément d’un bolchevik costumé en prince Hamlet. J’étais à peu près nue. On m’avait bien donné une petite ceinture, histoire de préparer l’arrivée en France de l’illustre Joséphine, qui ne l’était pas encore, mais rien ne dissimulait mes reins. Personne n’a protesté. Allais-je oublier de dire que j’ai donné la réplique à Charles Boyer ? J’ai oublié, mais c’est probable que ce devait aussi être une occasion de nu, pour moi cela va de soi. »

On reconnait aussi Aïcha attablée à la terrasse d’un café dans le film « Montparnasse » (1929) de Eugene Deslaw.

Et quelle vie !

A un journaliste qui lui demandait si elle avait des projets, Aïcha répond dans Le Soir (18 août 1929) :

Faire ce qui me plait, quand il me plaira, où il me plaira !

Pour Paris-soir (17 avril 1931) Aïcha se souvient : « On riait, on chantait, on buvait, on était libre. L’argent, on n’y pensait guère. Avec cent sous, on était riche. Un café crème coûtait deux sous, un croissant, un sou. […] Quelle époque heureuse ! Quelle douceur de vivre ! On achetait pour deux sous un cornet de tabac, on bourrait sa pipe et l’on faisait de l’art, avec le loisir d’y songer, de réfléchir et de discuter.«

Le 12 avril 1920 on peut lire dans La Petite République, que les habitants du quartier de Montmartre étaient appelés à voter. Pour rire, il s’agissait de décréter Montmartre commune libre et de procéder à l’élection de son maire et de son conseil municipal. Plusieurs listes au programme fantaisiste se sont présentées. Bien qu’habitant Montparnasse (Ô trahison), Aïcha apparait sur la liste des Cubistes avec Jean Cocteau à sa tête.

Aïcha est de toutes les fêtes où se rassemblent les Montparnos. En préparant l’article sur le Bal Bullier, je suis tombée sur une archive du Bal de la Horde de 1926. En déroulant le film muet, je pense avoir reconnu Aïcha dansant en pagne.

Photogramme d’une archive de 1926 du Bal de la Horde filmée au Bal Bullier. Ne serait-ce pas Aïcha en pagne et sans son légendaire turban ? (Crédit : collection Gaumont – source : Lumni)

On la reconnait aussi, tout au fond à gauche, sur une photographie de groupe prise par Marc Vaux le 23 mars 1924 lors du bal de la Maison Watteau(7), le centre culturel scandinave (6 rue Jules-Chaplain, 6e arr.).

Aïcha et l’artiste peintre Hermine David (1886-1970) lors d’une sortie au début des années 1930 (crédit : anonyme).

Après la mort de Modigliani, de Pascin, de Victor Libion, le patron de La Rotonde qui était si favorable aux artistes et modèles, et avec la crise de 1929, Montparnasse change.

On buvait pour boire, on prenait des toxiques pour s’étourdir parce que c’était la fin du monde, qu’on n’en voyait pas le bout et qu’on n’avait plus, pour rien, ni goût, ni espoir

Aïcha dans Paris-soir (17 avril 1931)

Aïcha poursuit : « A présent, je pleins les pauvres petites d’aujourd’hui avec leurs 25 francs par séance. Car il n’y a plus de camarades, il n’y a plus l’esprit qu’on avait, avant, quand on partageait cent sous, et qu’on formait une vraie famille, modèles et artistes mêlés ! » Elle ajoute « Après ça a été le monde des affaires, le lancement des artistes comme d’une marque de chocolat, le trafic des intermédiaires et des marchands, la foire d’empoigne et le calcul des petits bénéfices. »

La vénus et le cow-boy

J’ai trouvé très peu d’informations sur la vie privée de Aïcha. S’est-elle mariée ? A-t-elle eu des enfants ? Je ne saurais le dire. Un entrefilet du journal Le Quotidien (9 décembre 1928) sous-entend que Aïcha était la veuve du dessinateur montmartrois Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923), lui même veuf depuis 1910. Je n’ai rien trouvé qui confirmait cette union. Je suis juste tombée sur un dessin de Steinlen au pastel et fusain intitulé « Aicha » et datant de 1917.

Voici une anecdote maritale cocasse rapportée dans La Rumeur :

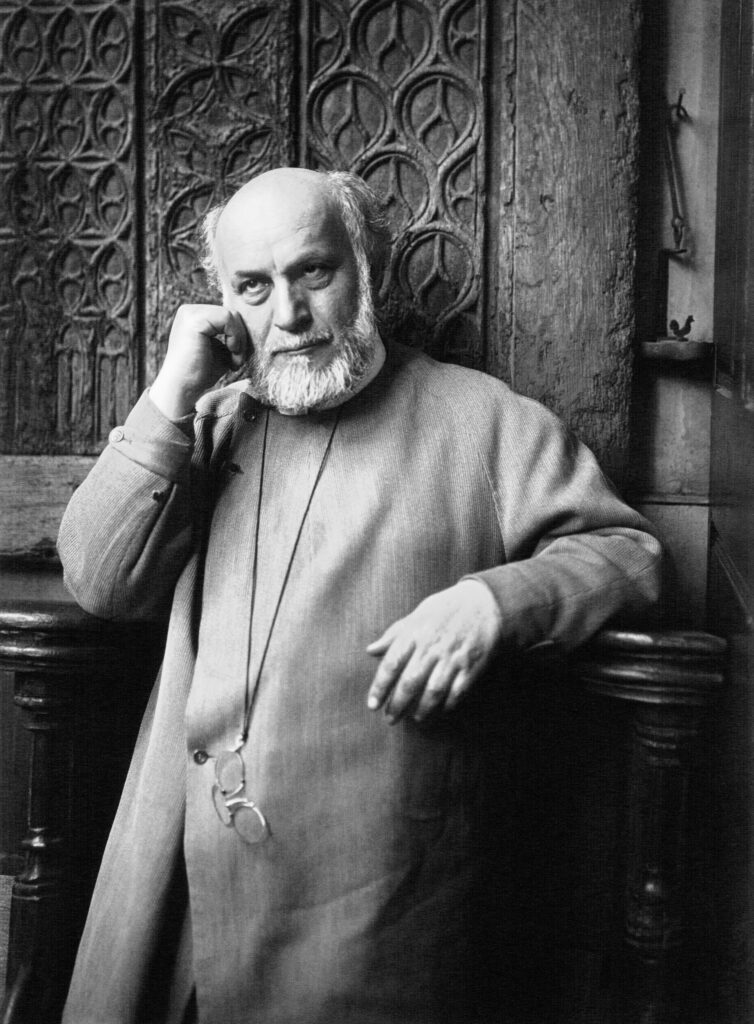

Toutefois Aïcha aurait été la compagne du peintre juif d’origine ukrainienne, Samuel Granowsky (1882–1942), l’une des icônes du quartier de Montparnasse pour son excentricité assumée. Il était modèle à l’Académie de la Grande Chaumière et gagnait sa vie comme serveur pour le célèbre café La Rotonde.

On raconte qu’il se promenait dans le quartier avec un chapeau texan porté lors du tournage d’un film dans lequel il était figurant et qu’il venait chercher Aïcha à dos de cheval. C’est sans doute pour cela qu’il avait le surnom de cowboy de Montparnasse

Samuel Granowsky et son célèbre chapeau (crédit : anonyme).

Pendant la seconde guerre mondiale, le 17 juillet 1942, Granowsky est arrêté par la police française lors de la rafle du Vel d’hiv. Déporté dans un premier temps au camp de Drancy, il est ensuite transporté à Auschwitz, dans le convoi n° 9 du 12 septembre 1942, où il est assassiné.

En hommage à Aïcha

Cette photographie, prise dans les années 1930 par Albert Harlingue (1879-1964) dans un café de Montparnasse, présente Aïcha au centre d’une assemblée majoritairement masculine. On note que la plupart des hommes sont hilares, à l’image de celui qui brandit une liasse de billets devant le tableau d’un nu exposé au mur. Ce qui contraste avec le regard triste ou désabusé de la modèle et l’air contrit des quelques femmes à droite. Je me demande quel était le sujet de conversation ? On ne le saura jamais, je le crains.

Dans le numéro 7 de la revue Paris-Montparnasse (août 1929), Henri Broca consacre quatre pages et de nombreuses photographies à Aïcha et écrit : « J’ai quitté Aïcha avec le très sincère espoir qu’elle ne pensait pas qu’on ait pu l’abandonner. Peut-être, les obligations de la vie ont amené certains de ses amis à la délaisser un peu. Aucun n’a oublié Aïcha. On ne peut pas l’oublier parce qu’elle concrétise impeccablement la grande douceur des habitudes montparnassiennes. Parce qu’elle est, plus que tant d’autres, la petite pierre vivante sur quoi repose un peu le grand édifice mouvant qu’est Montparnasse. Qu’Aïcha sache qu’elle n’a dans ce journal que de grands amis. Qu’elle soit persuadée qu’ici, où l’on ne poursuit qu’un but : respecter et faire respecter ceux à qui Montparnasse doit quelque chose. Il ne nous est, ainsi, pas possible de faire coïncider un « dîner Aïcha » avec la parution de ce numéro où son portrait figure en première page. Dès la rentrée, car il y a des gens heureux qui rentrent, nous demanderons à Aïcha de bien vouloir présider le premier dîner de la saison. »

Couverture de la revue « Paris-Montparnasse » (n°7, 15 août 1929) consacrée à Aïcha Goblet (source : BnF – Gallica)

Le Dîner Aïcha, le sixième banquet de la revue Paris-Montparnasse est d’ailleurs annoncé dans le numéro de septembre pour le 1er octobre 1929 à La Coupole.

Bien plus tardivement, des hommages inattendus ont été publiés sur les réseaux sociaux lors du confinement de 2020. Dans le cadre du #GettyMuseumChallenge, certains internautes ont mis en scène, avec les moyens du bord, le tableau de Félix Vallotton . Voici un exemple :

Félix Valloton: Aïcha (1922). Aïcha Goblet was a French model and stage performer – the predecessor to Josephine Baker. Reworked with green dust sheet and Christmas decorations. Rediscovering #blackportraiture through #gettymuseumchallenge. #gettychallenge pic.twitter.com/h7bb7V1Qfl

— Peter Brathwaite (@PeterBrathwaite) July 15, 2020

Vous l’aurez compris, la vie du modèle noir Aïcha Goblet est entourée de mystère. Je n’ai trouvé aucune information sur la suite de sa vie après les années 1930. L’article « Mais où sont passés les Montparnos d’antan ? » (Paris-soir, 6 janvier 1942) paru pendant l’occupation de Paris, laisse entendre que Aïcha a déménagé à Montmartre. Si vous avez des informations, je compte sur vous pour me les signaler en commentaire. Seul indice : au début des années 1960, elle a été interviewée par Jean-Marie Drot dans le cadre de la série documentaire « Les heures chaudes de Montparnasse ». Malheureusement, à ma connaissance, elle n’a finalement pas écrit ses mémoires.

On a juste retrouvé l’acte de décès de Madeleine Julie Gobelet, disparue le 27 juin 1972 à Paris dans le 18e arrondissement.

Vidéogramme extrait de l’interview de Aïcha Goblet par Jean-Marie Drot (crédit : ORTF – INA – source : Coffret « Les Heures chaudes de Montparnasse »).

On dit souvent que la popularité d’Aïcha (1894-1972) annonçait la célébrité de Joséphine Baker (1906-1975), mais la postérité a surtout retenu l’artiste d’origine américaine. J’espère que cet article sortira un peu Aïcha Goblet de l’oubli.

Cet article a été mis à jour en juin 2022, suite à des informations et documents (re)trouvés.

(1) Dans l’émission « Une histoire particulière », un documentaire intitulé « Les coulisses de la vie de bohème » (diffusé le 15 mai 2022) reprend des anecdotes rapportées par Germaine et Céline Coupet, deux sœurs du Limousin, montées à Paris et devenues modèles.

(2) La lecture des actes d’état civil permet d’apprendre que les parents d’Aïcha sont Jules Amery Gobelet (1843-1893) décédé au Brésil avant la naissance d’Aïcha et Marthe Joseph Calin (1854-?). Aïcha a bien eu un frère jumeau prénommé Henri Joseph Pierre Gobelet (1894-?) qui s’est marié en 1917 à Paris (12e arr.) avec Marie Berthe de Backer (1890-1970).

(3) Il est sans doute question de l’inondation du Tarn à Moissac dans la nuit du 3 au 4 mars 1930 qui a détruit le cirque Cassuli (cf. l’article de ce blog).

(4) Céline Coupet (1894-1969) épousera à Paris le 14 juin 1917 le sculpteur américain Cecil Howard (1888-1956).

(5) Jules Pascin (1885-1930) s’est suicidé le 2 juin 1930.

(6) En juin 1925, Aïcha interprète La Deva dans la pièce La Cavalière Elsa de Paul Demasy d’après Pierre Mac Orlan.

(7) Il est question du bal costumé de la Maison Watteau dans Comœdia du 25 mars 1924.

Les sources de cet article : « Pascin, l’oublié » dans la série « Les heures chaudes de Montparnasse » de Jean-Marie Drot (coffret 1), « La princesse Aïcha et le mage Pascin » dans la revue Paris – Montparnasse (n°7, 15 août 1929), « L’idole sombre ressuscite les morts » par Xavier de Hauteclocque (Le Petit Journal, 28 décembre 1929), « Les modèles sont pour le genre pompier » par Jean Amoretti (L’Œuvre, 13 février 1930), « La vénus de Montparnasse » par Emmanuel Bourcier (Paris-soir, 17 avril 1931), « Aïcha, modèle préféré de Pascin, évoque quelques souvenirs » par Henri Broca (L’Intransigeant, 5 septembre 1933), « Aicha vous parle » dans la revue Mon Paris (n°8, Juin 1936), « Nouvelles paysannes et souvenirs d’enfance » par Germaine et Céline Coupet (éd. Plein Chant, p. 285-322, 2006), le site Wikipedia.

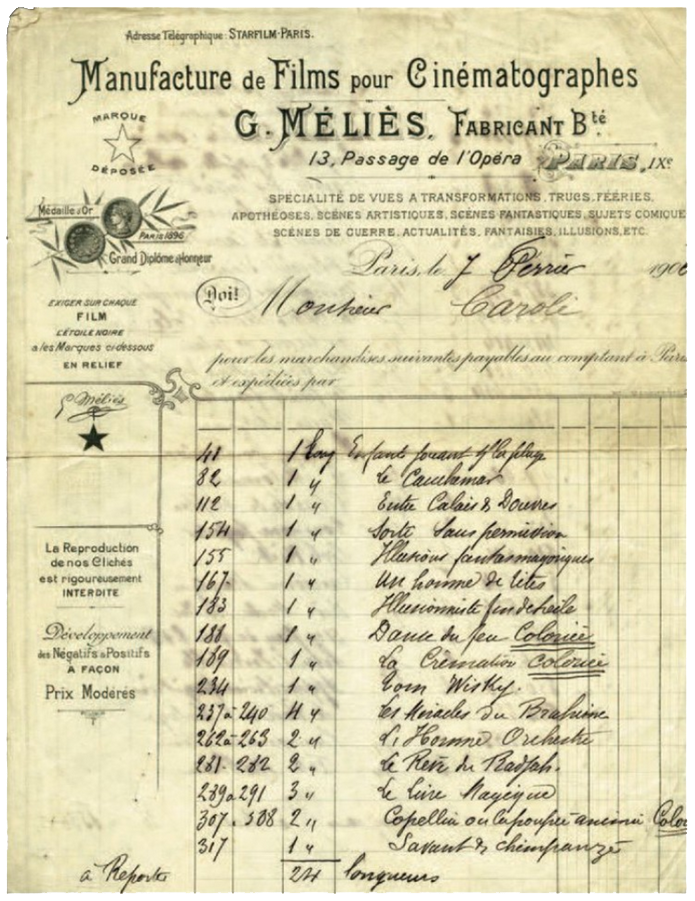

Musée Méliès, la magie du cinéma

La Cinémathèque française propose une exposition permanente autour de Georges Méliès, à partir des collections de la cinémathèque et du CNC. Tout au long du parcours, le visiteur découvre plus de 300 machines, costumes, affiches, dessins et maquettes. A partir du 19 mai 2021 -

Musée Méliès, la magie du cinéma

La Cinémathèque française propose une exposition permanente autour de Georges Méliès, à partir des collections de la cinémathèque et du CNC. Tout au long du parcours, le visiteur découvre plus de 300 machines, costumes, affiches, dessins et maquettes. A partir du 19 mai 2021 -  "Georges Méliès, l'enchanteur" par Madeleine Malthête-Méliès

Pudique et tendre, très documenté, le témoignage irremplaçable de Madeleine Malthête-Méliès sur son grand-père fait revivre l'homme Méliès et toute son époque, dans une réédition revue et augmentée.

éd. la Tour verte, 2011 - 1ère édition en 1973

"Georges Méliès, l'enchanteur" par Madeleine Malthête-Méliès

Pudique et tendre, très documenté, le témoignage irremplaçable de Madeleine Malthête-Méliès sur son grand-père fait revivre l'homme Méliès et toute son époque, dans une réédition revue et augmentée.

éd. la Tour verte, 2011 - 1ère édition en 1973

Rosalie de Montparnasse 1912-1932

Patrice Cotensin reproduit dans cet ouvrage une dizaine d'articles et entretiens contemporains de Rosalie Tobia qui constitue le "Dossier Rosalie". Certains ont été traduits de l'anglais ou de l'italien car la renommée de Rosalie a dépassé les frontières. Ils offrent des informations de premières mains sur cette petite mère des artistes du quartier Montparnasse des années folles.

Textes réunis et annotés par Patrice Cotensin, éd. L'Echoppe, 2023

Rosalie de Montparnasse 1912-1932

Patrice Cotensin reproduit dans cet ouvrage une dizaine d'articles et entretiens contemporains de Rosalie Tobia qui constitue le "Dossier Rosalie". Certains ont été traduits de l'anglais ou de l'italien car la renommée de Rosalie a dépassé les frontières. Ils offrent des informations de premières mains sur cette petite mère des artistes du quartier Montparnasse des années folles.

Textes réunis et annotés par Patrice Cotensin, éd. L'Echoppe, 2023