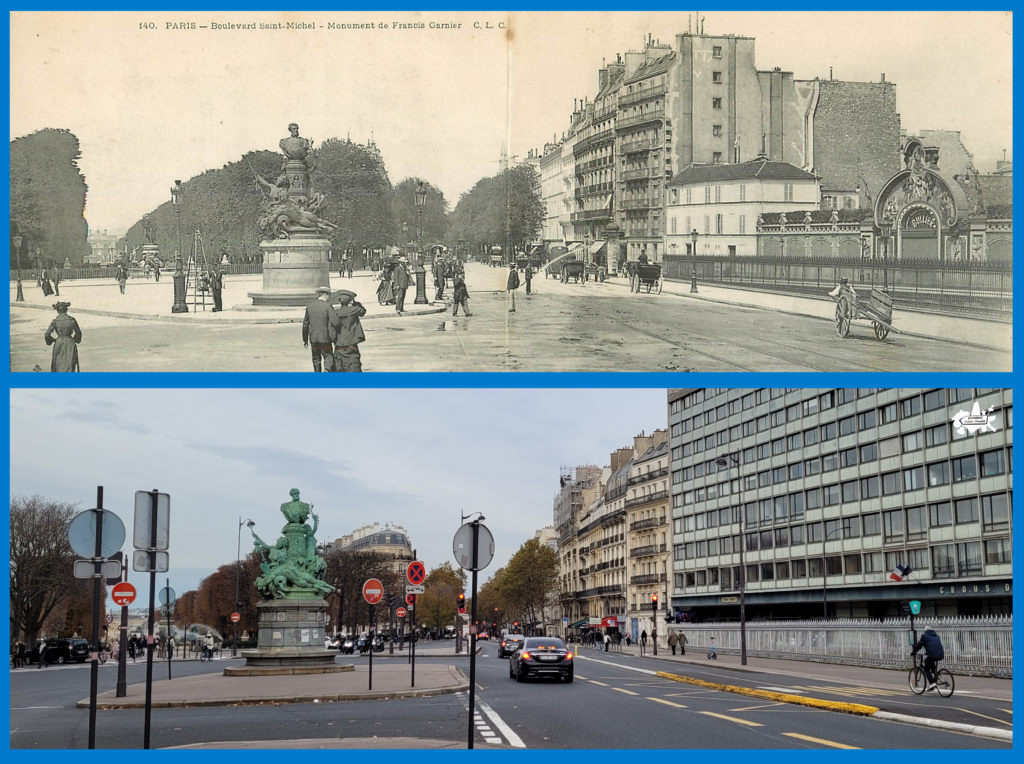

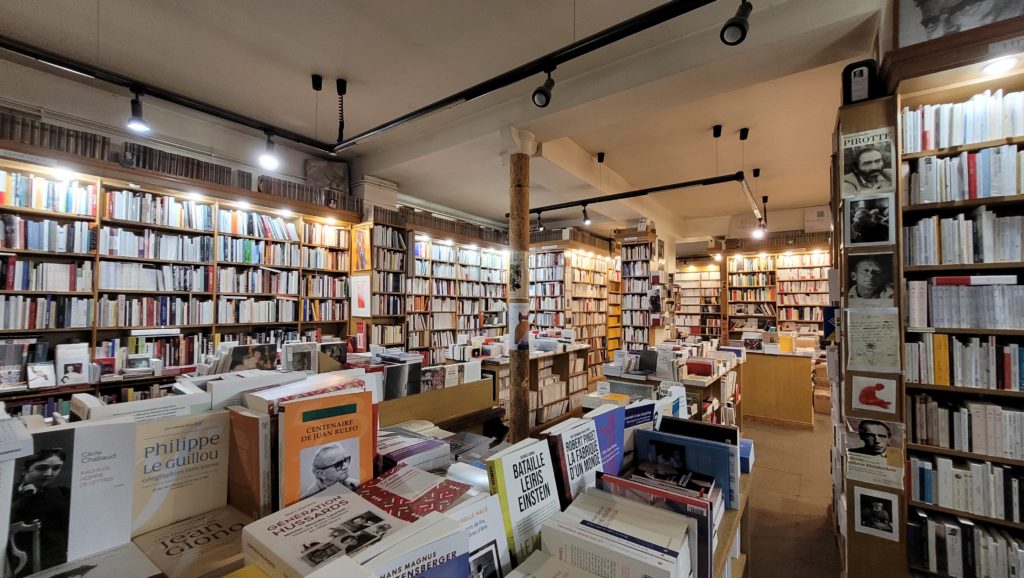

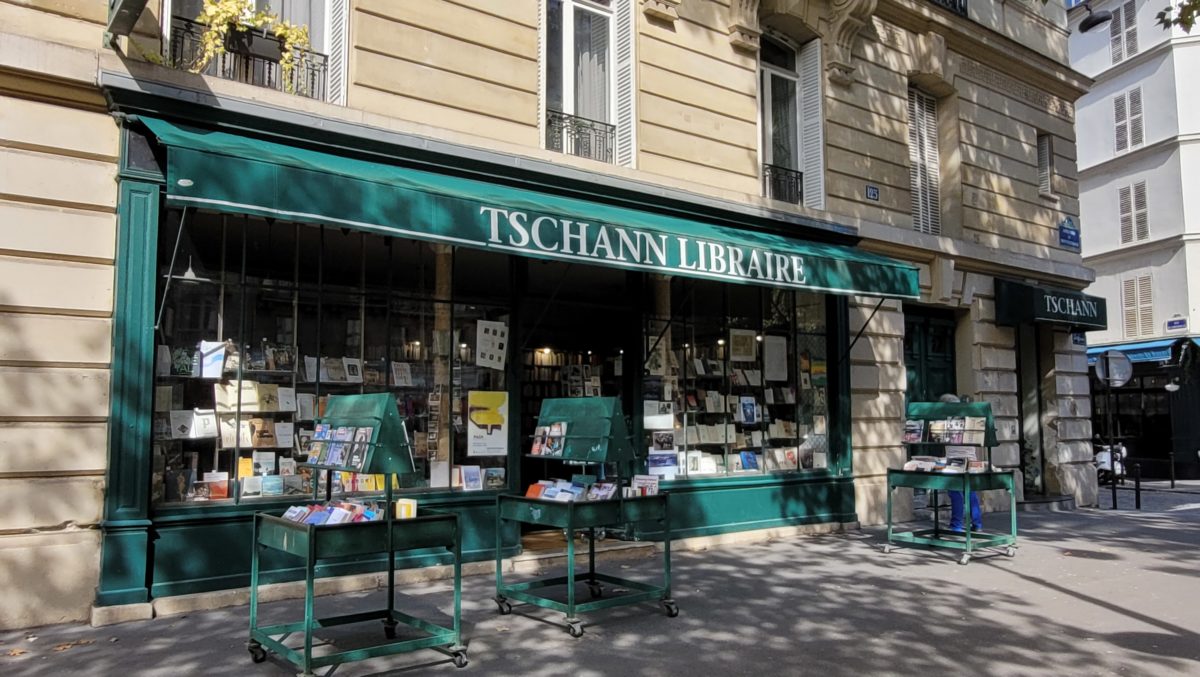

L’actuel emplacement de la librairie Tschann au 125 bd du Montparnasse dans le 6e arrondissement de Paris (crédit : Les Montparnos, août 2022)

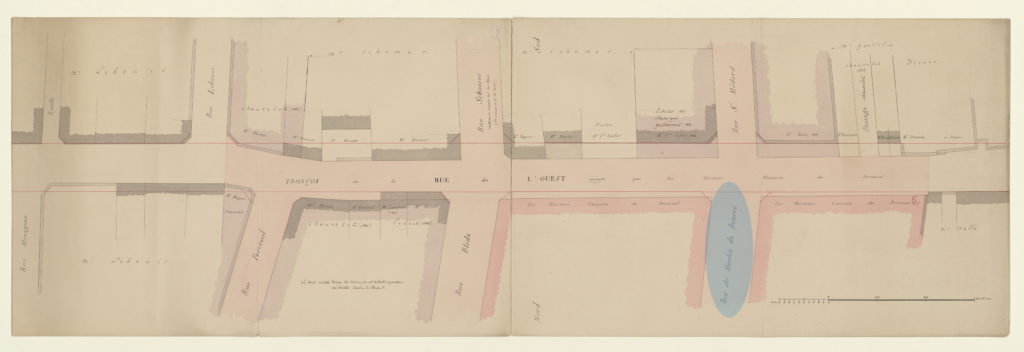

Il y a plusieurs excellentes librairies généralistes ou spécialisées à Montparnasse, comme la librairie d’Odessa, dans le rue du même nom, ou Planète dessin, rue Littré, mais l’une des plus anciennes du quartier est certainement la librairie Tschann.

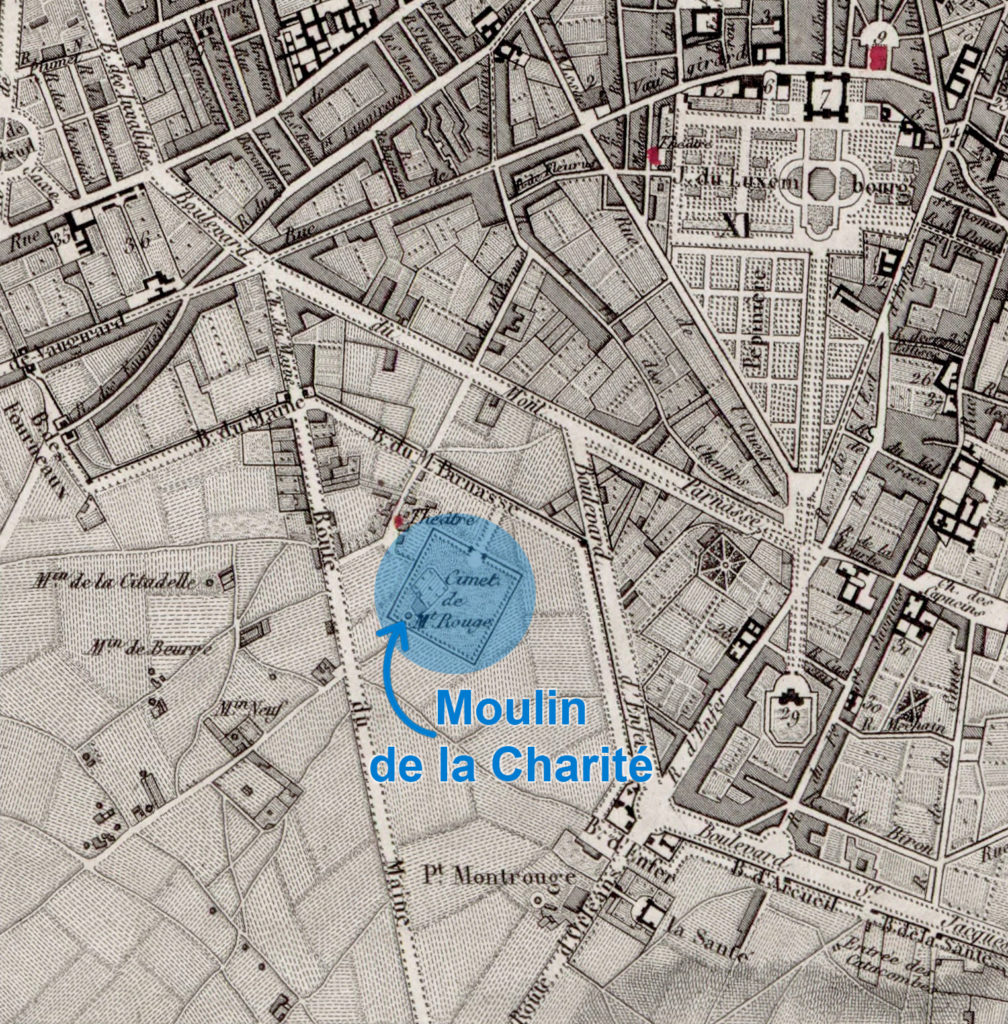

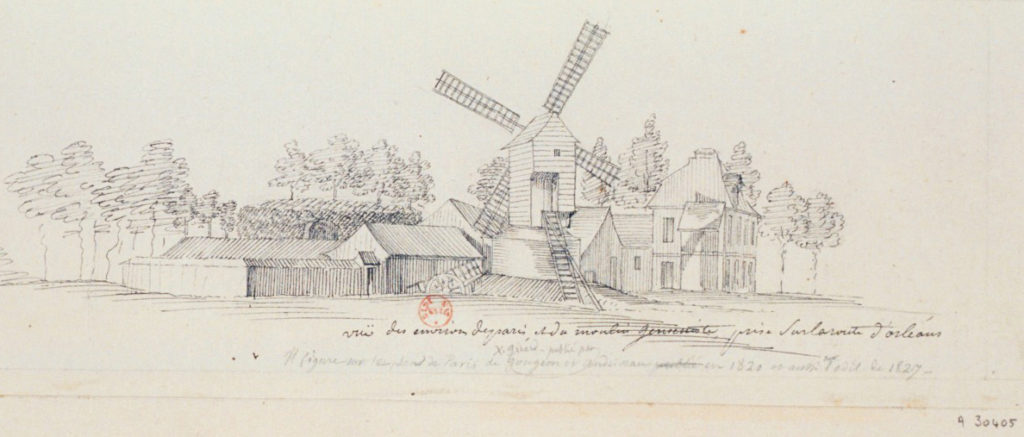

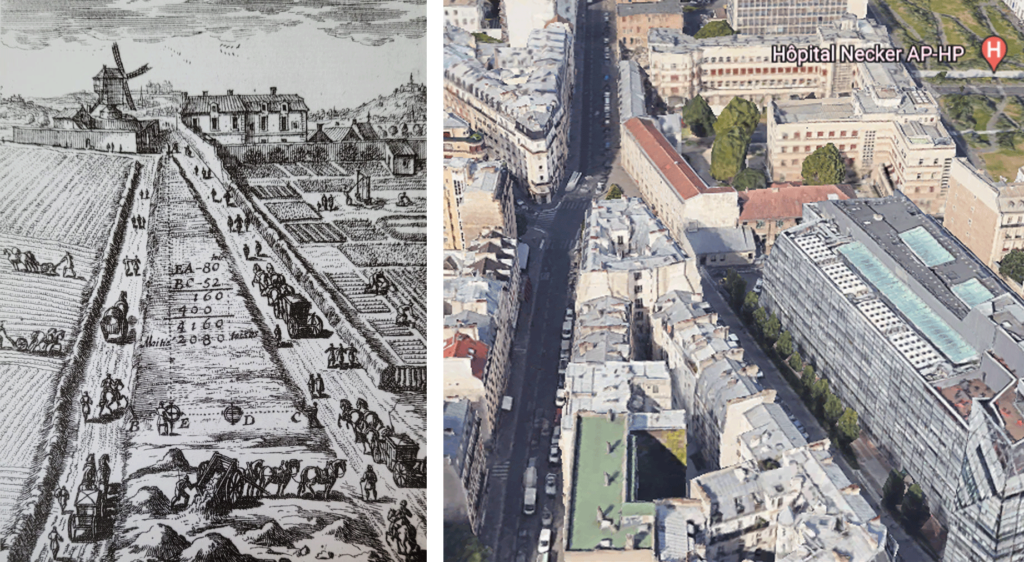

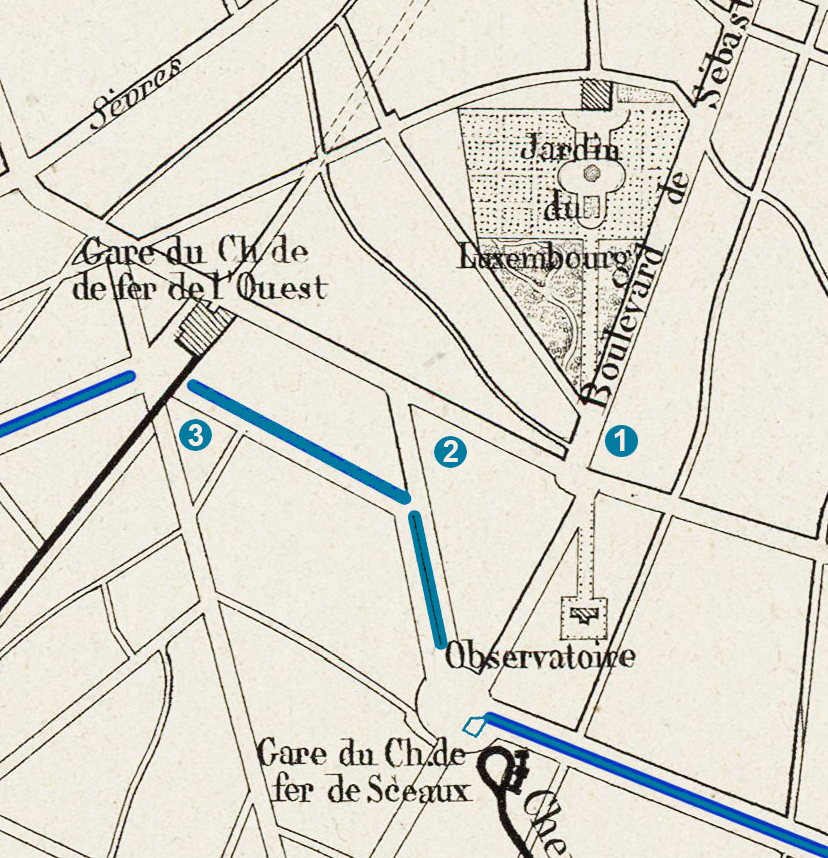

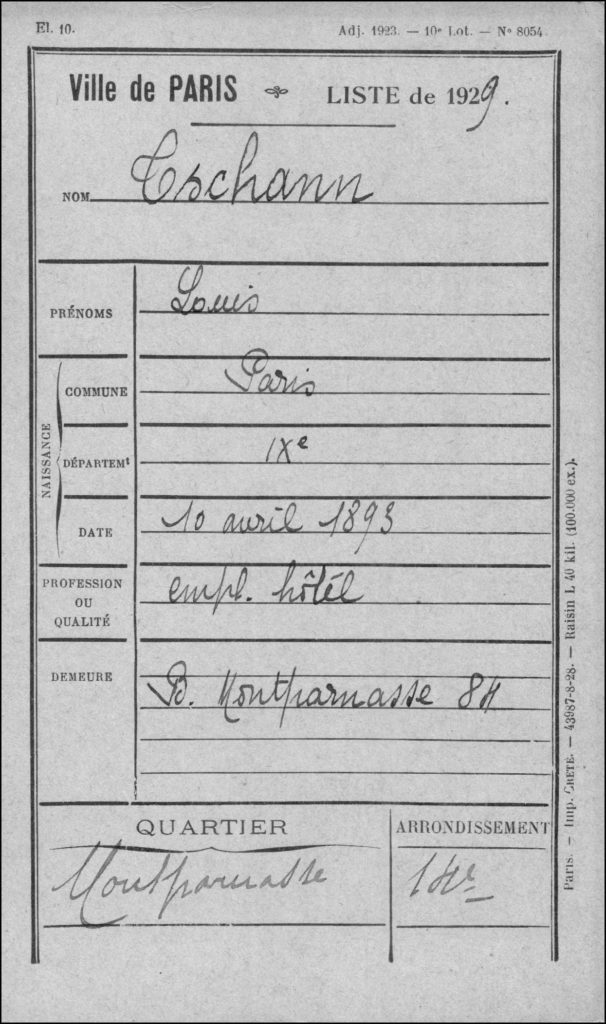

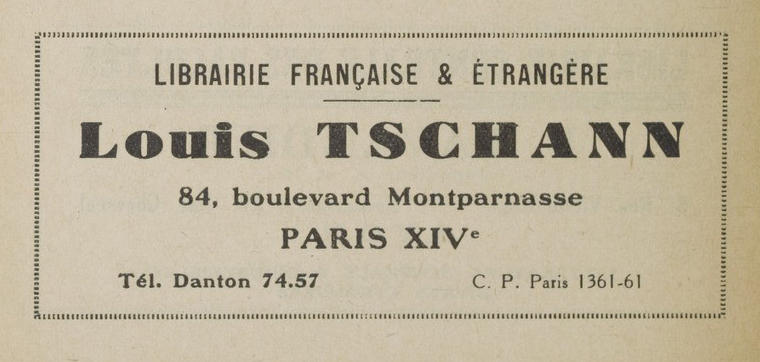

La librairie Tschann est fondée par Louis Tschann et Marie-Thérèse Castex, son épouse, à la fin des années 1920. Selon les sources, la date diffère quelque peu. Dans la revue Esprit (juin 2003), Yannick Poirier, l’actuel directeur de la librairie, fixe sa création à 1927. Dans une vidéo de janvier 1994, la fille cadette des fondateurs, Marie-Madeleine Tschann, parle de 1928, un an avant sa naissance. La date de 1929 revient aussi souvent dans d’autres sources. Dans les Archives commerciales de la France (p. 3298), il est indiqué que Tschann acquiert, fin juillet 1928, auprès d’un dénommé Cardon le fond de commerce de la librairie du 84 boulevard du Montparnasse. Et grâce au recensement de 1929, on sait que les époux Tschann habitent bien à l’emplacement de la librairie Notre-Dame des champs.

Qui est Louis Tschann ?

Louis Tschann est né le 10 avril 1893 à Paris (9e arr.). Sur son acte de naissance on peut lire que son père, Sylvère Tschann (1864-1928), est sommelier et que sa mère, Marie Anne Boeglin (1865-1822), est ménagère. Ses parents ont respectivement 29 ans et 28 ans, et logent alors au 51 rue de Dunkerque (9e arr.). Louis a deux frères plus âgés que lui : Gustave, né le 24 février 1888 et reconnu lors du mariage de Sylvère et Marie Anne, le 2 août 1890, et Marcel né le 29 septembre 1890.

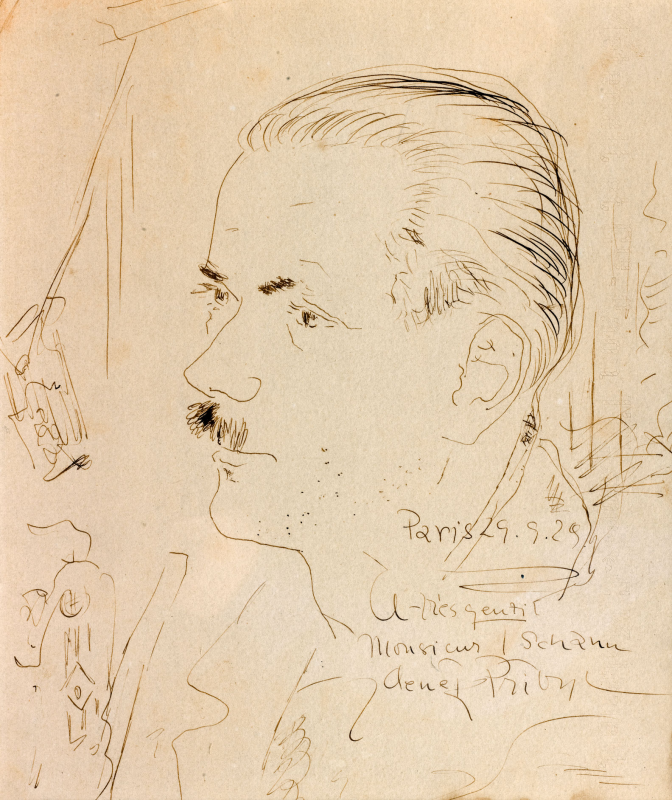

Portrait de Louis Tschann à l’encre brune daté du 29 septembre 1929 à Paris (crédit : Pribyl – source : Alde, 31 mai 2013)

Cette branche de la famille Tschann (écrit selon les actes avec un ou deux n) est originaire d’Alsace et plus particulièrement de la commune de Roderen (68) à quelques kilomètres à l’ouest de Mulhouse. Une recherche généalogique m’a permis de remonter jusqu’à ses arrières grands-parents du côté paternel(1). On peut imaginer que lors de l’annexion de l’Alsace à l’Allemagne en 1871, la famille a fait le choix de quitter la région.

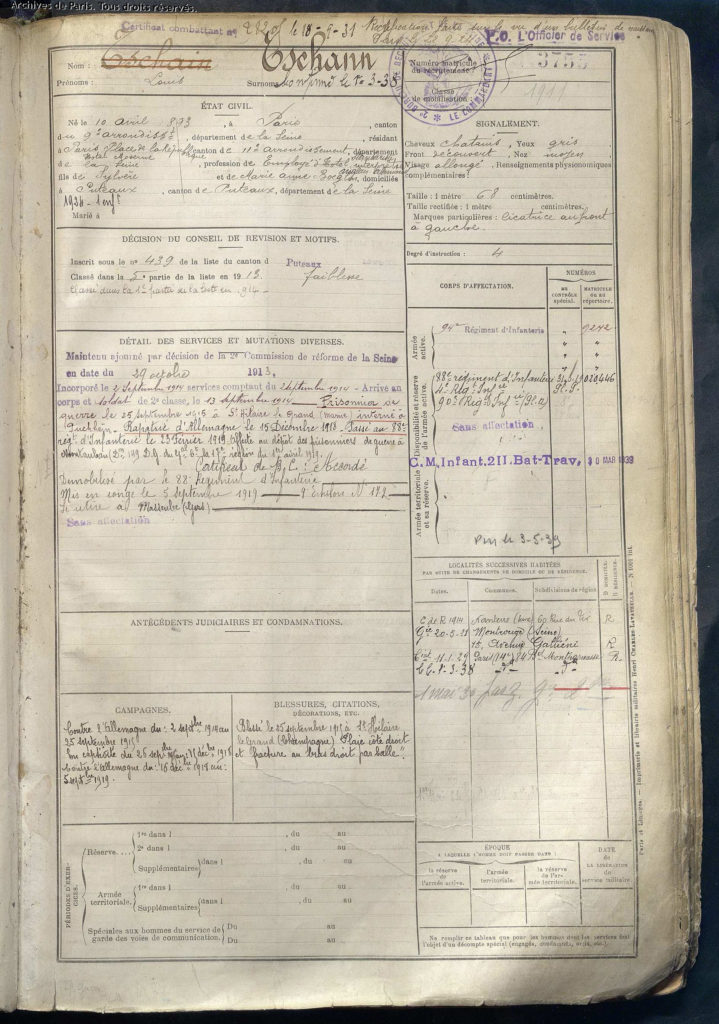

Sur son enfance, je n’ai rien trouvé. Seul son livret militaire en fait la description suivante : « 1 m 68, cheveux châtains, yeux gris, front découvert avec une cicatrice à gauche, visage allongé, nez moyen. »

Livret militaire de Louis Tschann, classe 1913 (source : Archives de Paris)

Au moment de son passage en commission de réforme en octobre 1913, il est indiqué sur son registre matricule qu’il est employé à l’Hôtel Moderne de la place de la République. Il est même précisé « standardiste interprète (anglais, allemand). »

Carte postale de l’Hôtel Moderne, place de la République à Paris (10e arr.), vraisemblablement au début du 20e siècle. De nos jours, il s’agit du Crowne Plaza Paris – République.

En août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la France. A 21 ans, Louis Tschann est incorporé dès le 2 septembre 1914 comme soldat de 2e classe dans le 94e régiment d’infanterie. Il est fait prisonnier de guerre le 25 septembre 1915 à Saint-Hilaire-le-grand (Marne) et est interné à Guckheim, en Rhénanie-Palatinat, dans l’ouest de l’Allemagne. Il est rapatrié d’Allemagne le 15 décembre 1918 et intègre le 88e régiment d’infanterie le 23 février 1919. Il est alors affecté dans le Sud-Ouest, au dépôt des prisonniers de guerre à Montauban (Tarn-et-Garonne). C’est certainement à cette époque qu’il rencontre sa future épouse Marie-Thérèse Castex, née le 18 avril 1892 à Masseube (Gers). Louis et Marie-Thérèse se marient le 14 février 1919(2) dans la commune de naissance de la jeune épouse. Le 5 septembre 1919, Louis est démobilisé et se retire dans le Gers.

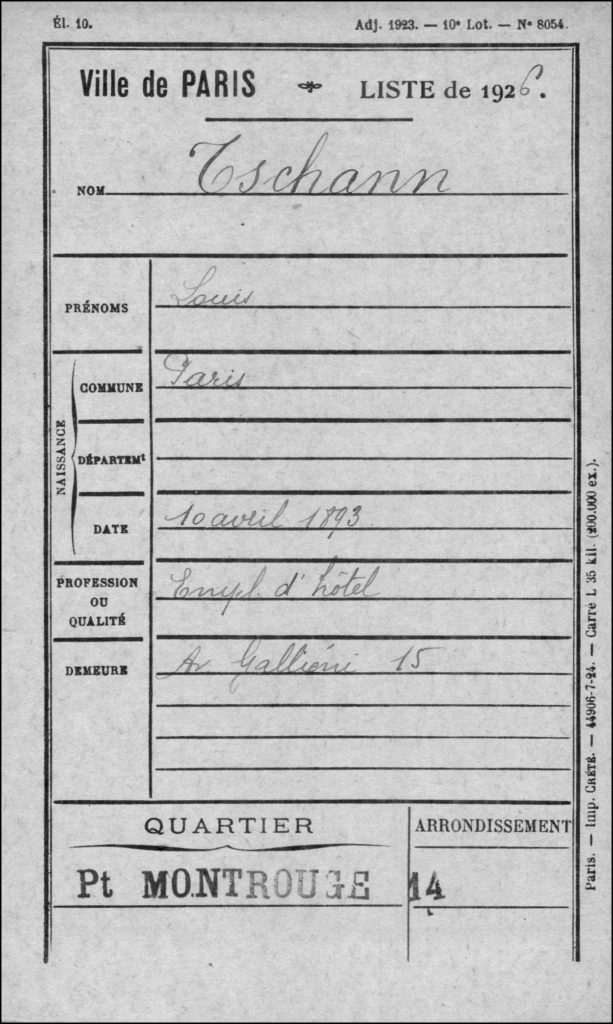

Quelques années plus tard, on les retrouve à la capitale, comme en atteste les fiches de recensement de la ville de Paris en 1926 et 1929.

Grâce au recensement de 1926 (p. 718), on apprend que Louis et Marie-Thérèse habitent au 15 avenue de Gallieni, dans le quartier du Petit Montrouge (14e arr.), et qu’il est employé d’hôtel. Plus précisément, sa femme et lui sont téléphonistes.

Dans un article paru dans la revue Histoires littéraires (n° 26) il est précisé que Louis Tschann travaillait comme concierge à l’hôtel Ritz (3) à Paris avant d’ouvrir la librairie. Cela l’a certainement amené à côtoyer le beau monde de l’époque.

Lors du recensement de 1929, Louis et sa famille sont domiciliés au 84 boulevard du Montparnasse (14e arr.), l’adresse de la première librairie Tschann, pourtant il semble encore exercer son métier dans le milieu de l’hôtellerie. Sans doute que la transition de concierge d’hôtel à libraire a demandé quelques mois d’ajustement.

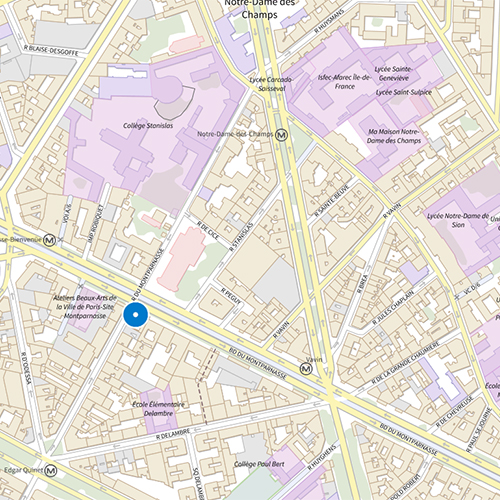

Emplacement de la première librairie Tschann, juste en face de l’église Notre-Dame des champs au 84 bd du Montparnasse (14e arr.)

Dans le témoignage du neveu de Louis et Marie-Thérèse, recueilli par Jean Bastier pour un blog consacré à l’écrivain Céline, Henri Castex raconte « Au départ, la librairie n’était qu’un modeste magasin de journaux et de cartes postales lorsque les Tschann l’achetèrent. Ensuite, elle devint une grande librairie parisienne très bien achalandée en littérature générale, fréquentée par des « Montparnos », écrivains et artistes du quartier, […]. Au fil des ans, la librairie Tschann était devenue une institution de Montparnasse, avec tout près, le fleuriste Beauman, La Coupole, Le Dôme, Le Sélect, Le Jockey, et des boîtes de nuit. »

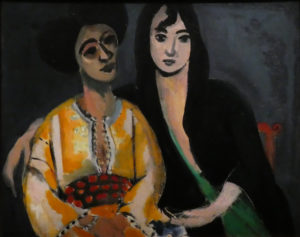

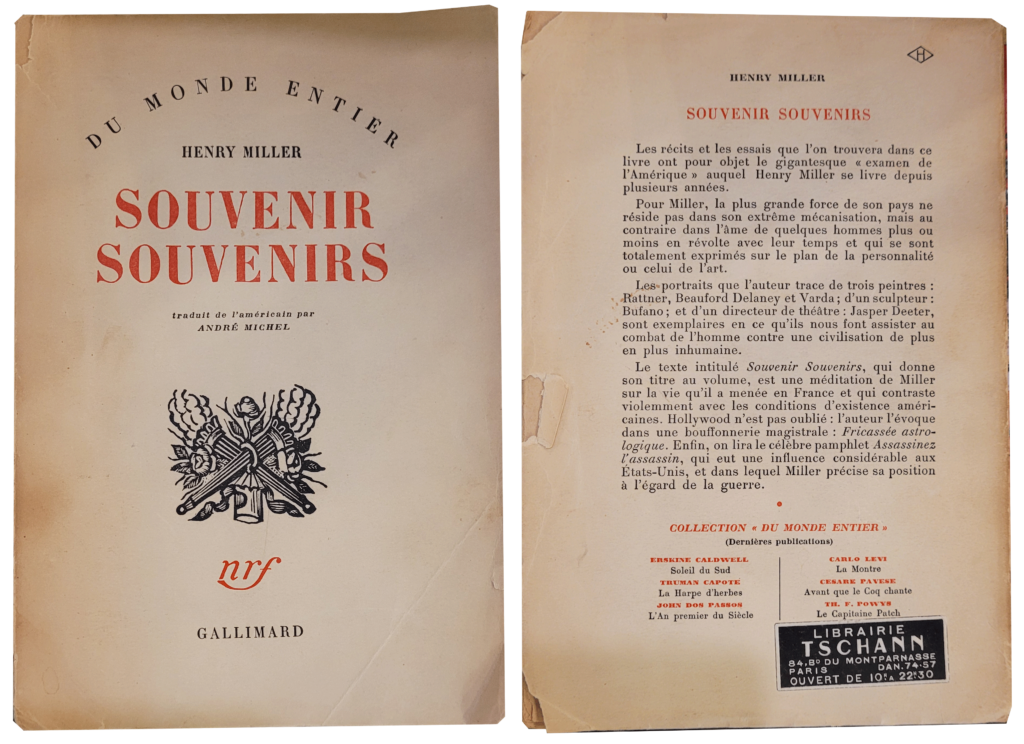

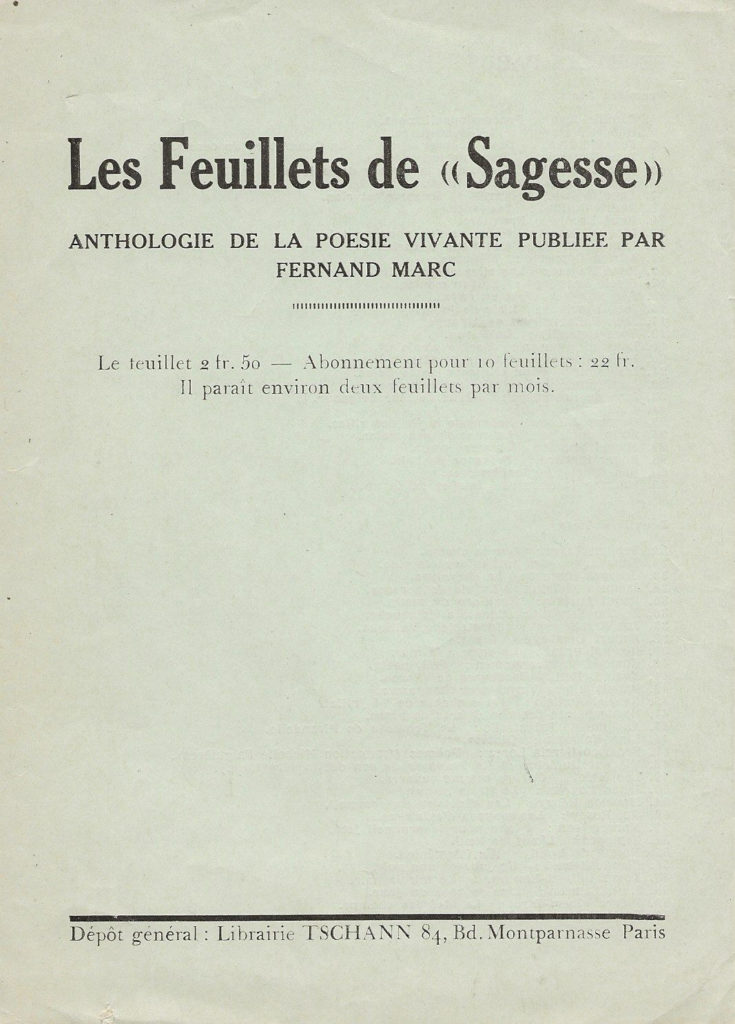

Dans le catalogue de la maison des enchères Alde datant de 2013, Yannick Poirier, actuel propriétaire de la librairie Tschann, raconte que Louis et Marie-Thérèse sont amis des principaux acteurs de la vie artistique de Montparnasse. « Dépositaire puis éditeur, Tschann, avec l’aide de Fernand Marc, publiera sous le nom de Sagesse, feuillets de poésie, petits livres d’art et revues dans les mêmes domaines de 1932 à 1938. Entre Tschann, Corti et GLM(4) naît une amitié qui dure encore aujourd’hui. Dans ces années ils rencontrent et défendent l’œuvre de Alejo Carpentier (1904-1980), Brassaï (1899-1984), Lawrence Durrell (1912-1990), André Malraux (1901-1976), Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), etc. Tschann s’engage résolument pour la création contemporaine, présentant par exemple « Tropique du cancer », livre censuré de Henry Miller (1891-1980). »

Anne-Marie Grossman, la fille ainée des Tschann se souvient que parmi les habitués de la librairie il y avait Henry Miller, Louis-Ferdinand Céline, Philippe Soupault, Louis Aragon et bien d’autres.

Sur cet exemplaire du livre « Souvenir, Souvenirs » de Henry Miller paru en mars 1953, on trouve au verso l’étiquette de la Librairie Tschann, lorsqu’elle se trouvait encore au 84 boulevard du Montparnasse (14e arr.).

Au cours des années 1930, Fernand Marc (1900-1979) et son ami Louis Tschann publient de jeunes poètes dans les Feuillets de Sagesse. Anthologie de la poésie vivante. Ces plaquettes de poèmes publiées à compte d’auteur sont diffusées par la librairie Tschann.

Liste des 82 plaquettes et deux volumes spéciaux des Feuillets de « Sagesse. Anthologie de la poésie vivante », publiées dans les années 1930 par Fernand Marc et distribués à la Librairie Tschann à Montparnasse (source : Librairie Les Autodidactes).

Parmi les jeunes poètes publiés, on trouve notamment des membres de l’École de Rochefort qui constitue, après le Surréalisme, un des principaux mouvements de la poésie française du 20e siècle. Il y avait entre autres Jean Arp (1886-1966), Vicente Huidobro (1893-1948), Tristan Tzara (1896-1963), René-Guy Cadou (1920-1951),(5) …

L’amitié avec Céline

Tschann s’est lié d’amitié avec Louis-Ferdinand Céline, considéré comme l’un des plus grands novateurs de la littérature du 20e siècle. La librairie était un très bon point de vente des éditions Denoël, et plus particulièrement des livres de Céline. Henri Castex raconte « J’ai approché Céline à plusieurs reprises dans la librairie de mes oncle et tante, 84 boulevard du Montparnasse en 1936, 37 et 38. C’est Louis Tschann qui me présenta à Céline. Les présentations faites, nous avons causé librement, mais brièvement, lors de ses visites, assez fréquentes. »

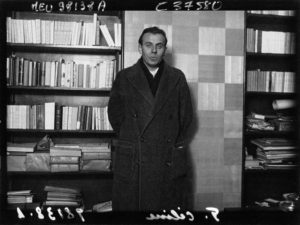

Louis-Ferdinand Céline en décembre 1932, lors de l’attribution du prix Renaudot pour « Voyage au bout de la nuit » (crédit : Agence de presse Meurisse – source : Gallica-BnF)

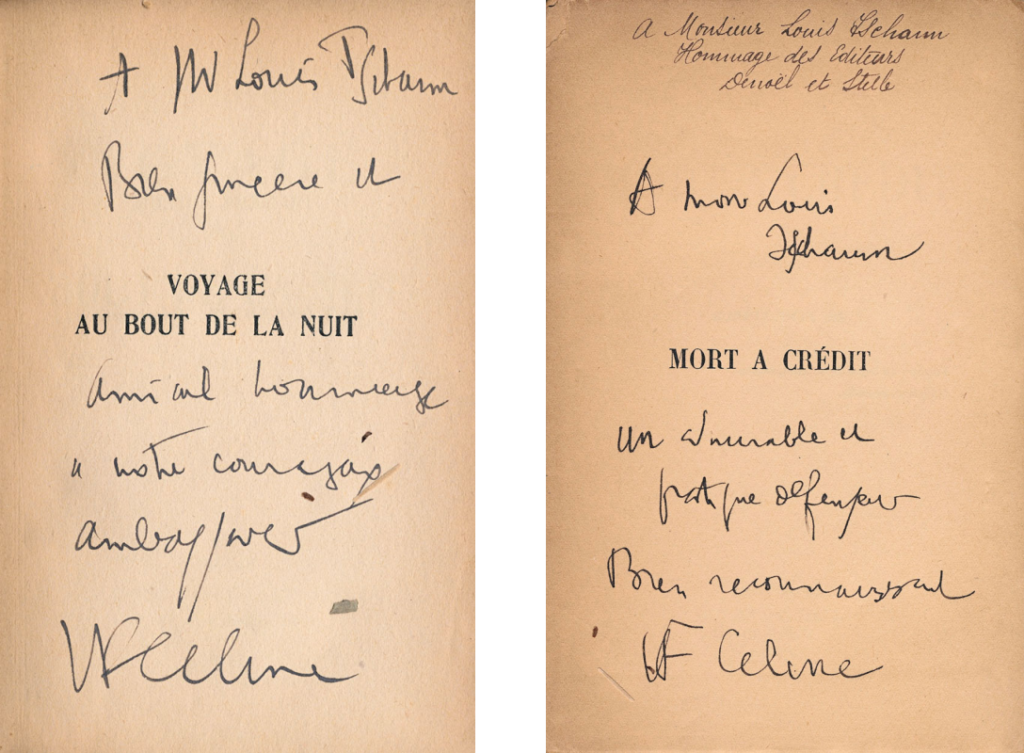

Dans le catalogue Alde de la vente aux enchères du 31 mai 2013, on trouve deux autographes de Céline à l’attention de Louis Tschann.

L’un sur l’ouvrage « Voyage au bout de la nuit » (1932) dit : « à M. Louis Tschann, bien sincère et amical hommage à notre courageux ambassadeur, LF Céline » et l’autre sur « Mort à crédit » (1936) : « A mon Louis Tschann, un admirable et pratique défenseur, bien reconnaissant, LF Céline. »

Dans un article de 2018, trois étudiants de la Faculté de droit de l’université catholique de Lille, reviennent sur le procès de Céline. Ils rappellent que dans les années 1930, l’écrivain avait rédigé plusieurs pamphlets violents à l’égard des juifs, dont « L’école des cadavres » en 1938, dans lequel il n’hésite pas à se rapprocher des théories nazies sur la question juive. D’ailleurs le livre « L’école des cadavres » fut censuré de six pages suite à un procès en diffamation et l’éditeur Denoël a retiré des étales les pamphlets de Céline.

Dans sa préface à l’édition de 1942 de « L’École des cadavres » , Céline écrit que lors de son jugement, le 21 juin 1939, n’étaient présents que « Denoël et moi forcément, Mlles Canavaggia, Marie et Renée, nos bons amis Bernardini, Montandon (et son parapluie), Bonvilliers, et notre excellent Tschann le libraire, et Mlle Almanzor. »(6) Louis Tschann était là comme témoin à décharge, mais impossible de savoir ce qu’il pensait de l’antisémitisme de Céline.

Le 3 septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate.

Sous l’occupation

Yannick Poirier raconte : « Durant la guerre les Tschann résistent sur plusieurs fronts : leur librairie, qui demeure ouverte alors même que les clients sont rares, cela occasionnera un procès à la libération pour loyers impayés mais aussi l’occupation allemande, Tschann défendant autant Céline que René Trintzius (1898 -1953) dont le « Deutschland » a été interdit par les nazis. »

Dans la vidéo de 1994, filmée par Jean-Paul Hirsch, les filles Tschann, Anne-Marie et Marie-Madeleine, racontent que sous l’occupation ils avaient caché à la cave les ouvrages des auteurs juifs et communistes. Malheureusement la cave avait été inondée, du coup les livres avaient fini dans le poêle pour se chauffer lorsque l’hiver était trop rude.

Dans le Bulletin célinien d’avril 2017(7), Eric Mazet mentionne que Louis Tschann a été déporté en juillet 1944. Je n’ai pas trouvé d’autre source pour corroborer cette information. Si vous en connaissez, cela m’intéresse. Tout ce que je sais est que Louis Tschann décède le 23 août 1946 à Paris (14e arr.), à l’âge de 53 ans. Ses deux filles Anne-Marie et Marie-Madeleine sont alors âgées respectivement de 22 ans et de 17 ans.

La succession

Suite au décès de Louis, sa femme Marie-Thérèse tient seule la librairie, puis elle sera aidée de ses filles Anne-Marie et Marie-Madeleine. Yannick Poirier raconte que « [Marie-Thérèse] demeure fidèle aux amis, Céline en tête, auquel elle continuera d’adresser des livres dans son lointain exil. » Autre changement d’après-guerre : l’activité d’éditeur s’interrompt.

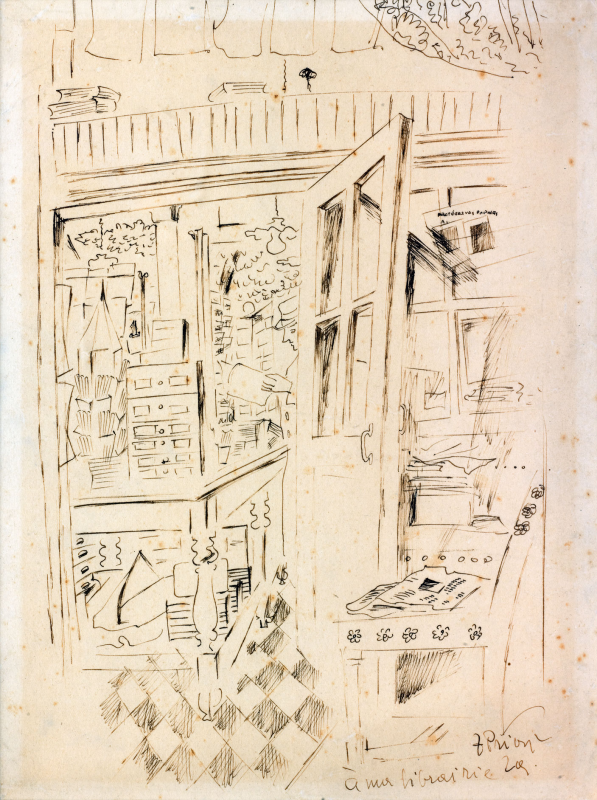

Dessin à l’encre brune représentant un lecteur au milieu des rayons et présentoirs de la librairie Tschann, localisée en 1929 au 84 bd du Montparnasse (crédit : Pribyl – source : Alde, 31 mai 2013).

Avez-vous remarqué que la forme des pieds de cette table actuellement utilisée dans la librairie Tschann ressemble beaucoup à la forme de ceux de la table du dessin ci-dessus ? (crédit : Les Montparnos, septembre 2022)

Marie-Madeleine Tschann reprend la gestion de la librairie un peu avant 1960. Elle prend une part active à la présentation de Samuel Beckett (1906-1989), lorsqu’il commence d’être joué et soutient aussi Eugène Ionesco (1909-1994), Jean Genet (1910-1986), Claude Simon (1913-2005), Marguerite Duras (1914-1996), Robert Pinget (1919-1997) et Raúl Damonte Botana, dit Copi (1939-1987).

Les aléas du métier de libraire

Le 12 mars 1974, la Fnac s’installe sur le site de l’ancien Grand bazar de la rue de Rennes, à deux pas de la Librairie Tschann, et se lance dans la distribution de livres, accordant 20 % de réduction, ce qui suscite une vive opposition des éditeurs.

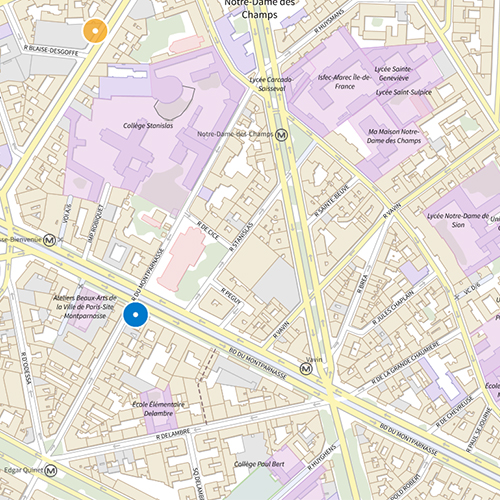

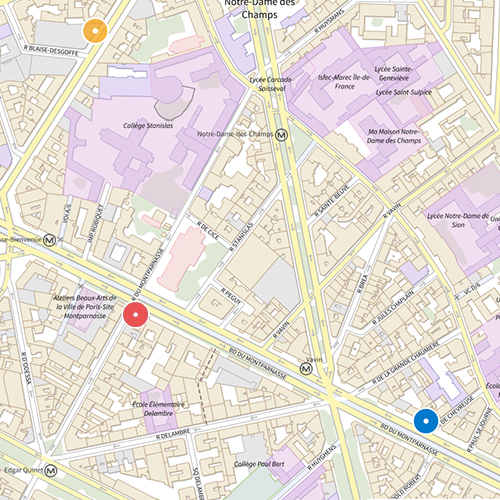

En 1974, emplacements de la Fnac ouverte au 135 rue de Rennes (point jaune) et de la librairie Tschann (point bleu).

Le prix unique du livre

Yannick Poirier raconte qu’à partir des années 1970, aidée de son beau-frère, D. Jon Grosmann, Marie-Madeleine Tschann défend le principe du prix unique du livre. Elle mène ce combat pour la reconnaissance de la spécificité du livre et du réseau de librairies indépendantes, aux côtés de Madame Lavocat de la Librairie Lavocat et de Jérôme Lindon des Éditions de Minuit. On peut d’ailleurs lire dans Le Monde (2 mars 1978), que « une motion pour le prix unique des livres, signée par 593 libraires et éditeurs, a été remise au premier ministre et à M. François Mitterrand, afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur la situation de la librairie française, qui, selon les signataires, est gravement menacée par le risque de monopole représenté par » une grande entreprise commerciale » – la Fnac, – dont la prospérité est fondée sur la pratique du » discount « , une remise de 20 % en l’occurrence. » La loi Lang récompense leurs efforts. Promulguée le 10 août 1981, elle entre en vigueur le 1er janvier 1982, en instaurant le système du prix unique du livre en France : toute personne qui publie ou importe un livre est tenue de fixer pour ce livre un prix de vente au public.

Le déménagement

La victoire est de courte durée. La flambée des prix et la spéculation immobilière que connait Paris, met en péril les commerces qui ne sont pas propriétaire de leurs murs et dont le bail n’est pas renouvelé. C’est le cas de la librairie Autrement dit du quartier latin qui doit fermer ses portes fin 1988. La librairie Tschann risque de connaitre le même sort, car le propriétaire des murs a prévenu la famille Tschann que le bail ne serait pas renouvelé en 1990, préférant louer l’espace à un marchand de balles de golf. Marie-Madeleine Tschann engage un procès contre le propriétaire de son local désireux de déplafonner le loyer.

Le quartier Montparnasse ravagé par ces flambées d’un urbanisme incohérent et d’un mercantilisme criard aura bientôt perdu le peu de caractère qui lui restait.

Le Monde, 17 janvier 1989

On peut lire dans la presse de l’époque que « Les écrivains, les éditeurs, les lecteurs, d’autres libraires multiplièrent les démarches et les pétitions. La direction du livre au ministère de la culture, discrètement, travailla de son côté à trouver, dans le quartier Montparnasse, un lieu de réimplantation compatible avec les besoins de la librairie et avec ses possibilités financières » (Le Monde, 17 novembre 1989).

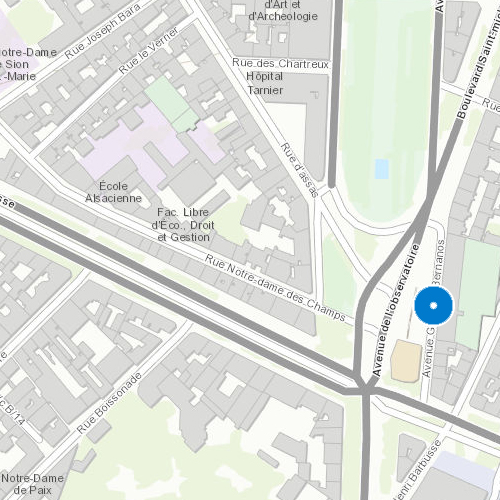

Cette mobilisation a porté ses fruits puisque la librairie Tschann ouvre ses portes le 13 novembre 1989 dans un nouvel espace, trois fois plus grand, au 125 bd du Montparnasse (6e arr.). Ce lieu était anciennement occupé par The Paris American Art Co, un magasin de fournitures de toutes sortes pour les artistes.

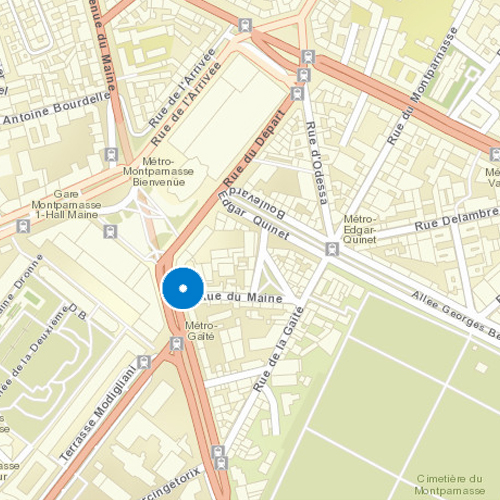

Le point bleu indique le nouvel emplacement de la librairie Tschann au 125 bd du Montparnasse (6e arr.). Le point rouge est l’emplacement initial au 84 bd du Montparnasse (14e arr.), tandis que le point jaune est l’emplacement de la Fnac, rue de Rennes (6e arr.).

C’est d’ailleurs à l’occasion de ce déménagement que Yannick Poirier est recruté, suivi quelques mois plus tard en 1990 par Fernando de Barros et Muriel Bonicel.

La passation

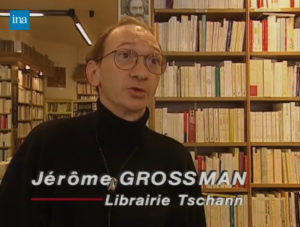

En 1993, Marie-Madeleine Tschann part en retraite et transmet la librairie à son neveu, Jérôme Grossman, le fils de sa sœur Anne-Marie et de D. Jon Grosmann, premier traducteur du poète E. E. Cummings (1894-1962).

Sous la direction de Jérôme Grossman, la librairie relance une activité d’édition, avec la publication d’une petite collection intitulée Voltes où des textes de Pierre Lartigue ou Francis Marmande sont édités.

Couverture de « Amélie » de Pierre Lartigue édité par Tschann en 1995.

Mais la grande affaire de Jérôme Grossman fut l’informatisation de la librairie, contre l’avis de certains de ses libraires qui craignaient que les vendeurs ne regardent plus les rayons mais uniquement l’écran. Finalement, cette décision fut jugée « salutaire » par Fernando Barros.

Jérôme Grossman intervient dans l’émission « Qu’est-ce qu’elle dit Zazie ? » sur le retour en librairies des écrivains de la collaboration et notamment à l’occasion du centenaire de la naissance de Céline (source : INA, 16 février 1994).

L’année 1995 est marquée par le décès, survenu le 19 octobre, de Anne-Marie, la fille ainée Tschann et la mère de Jérôme Grossman.

En 1996, le bruit court que Jérôme Grossman cherche a revendre sa librairie, mais « entant la céder à la seule condition que le futur propriétaire la maintienne en l’état en en préservant intégralement l’esprit » (Le Monde, 27 septembre 1996). S’ensuit un marathon pour les deux employés de la librairie, également amis de lycée, Yannick Poirier et Fernando de Barros qui comptent tout faire pour la reprendre. Il faudra trois ans et la plus grande discrétion pour trouver le montage financier qui leur permette de concrétiser leur projet. Pendant ce temps des rumeurs courent que le point de vente serait repris par Gallimard, Flammarion, le Seuil ou Albin Michel dont le siège social est situé tout près, rue Huyghens.

L’accord est finalement signé le 17 mars 1999 au premier étage de La Rotonde. Dans Livres Hebdo (26 mars 1999), on peut lire que Marie-Madeleine Tschann et Jérome Grossman cèdent 99% des actions de la librairie à la SARL Montparnasse Librairie constituée pour ce rachat. « Cette société est détenue à hauteur de 45% par Yannick Poirier, 45% par Fernando de Barros, 5% par la SARL Les amis de Tschann (8) et 5% par l’Association pour la défense de la librairie de création (ADELC). Marie-Madeleine Tschann, Jérôme Grossman et les deux nouveaux patrons sont parmi les personnes privées qui se partagent à titre personnel le 1% restant du capital. »

L’agrandissement

En décembre 2009, la librairie Tschann s’agrandit et ouvre la librairie Tschann Jeunesse, après avoir acheté le pas de porte du magasin Aux feux de la fête, à la même adresse. Yannick Poirier raconte : « Une enquête auprès des voisins m’a montré leur attachement à ce commerce. Nous en avons donc conservé l’exploitation pendant six mois, jusqu’à engager un employé et lui faire passer le diplôme d’artificier, pour pouvoir continuer à vendre des feux d’artifice. Enfin, nous avons trouvé deux excellents repreneurs ainsi qu’un lieu pour poursuivre leur activité : le magasin d’antiquités de Daniel Eisenstein, neveu du cinéaste, au 135 boulevard du Montparnasse. »

bataille pour la TVA réduite

Après la lutte pour le prix unique du livre dans les années 1980 et le long processus de rachat, entre 2002 et 2004, de Vivendi universal publishing (Vup) par le groupe Lagardère marquant la concentration des fournisseurs, une nouvelle bataille s’enclenche fin 2011 pour le maintien de la TVA réduite du livre. En effet, le 7 novembre 2011, le gouvernement de François Fillon annonce une hausse de la TVA de 5,5% à 7% sur tous les produits qui ne sont pas de première nécessité, les livres compris. Yannick Poirier active son réseau, car cette hausse risque d’impacter négativement toute la filière du livre. Si les petits libraires ferment, les petits éditeurs risquent de ne plus trouver de point de vente. Dans le Nouvel Obs (12 janvier 2012), Yannick Poirier précise : « Sans les petits éditeurs, je n’aurais plus de raison d’être, car mon fonds ressemblera trait pour trait à celui d’une Fnac ou d’un espace Cultura. Même si la hausse de la TVA ne touche directement que les plus faibles, elle aura des répercussions énormes pour toute la filière du livre. » Cette hausse de la TVA a aussi une conséquence non négligeable, car il faut prévoir le ré-étiquetage de tout le stock de livres. Dans le cas de Tschann, la modification des prix est estimée à une semaine de travail pouvant coûter jusqu’à 30 000 € selon le gérant de la librairie (entre les salaires des huit employés auxquels s’ajoutent les pertes sur les ventes liées à la fermeture).

Le 21 décembre 2011, la loi est confirmée. Les librairies ont jusqu’au 1er avril 2012 pour effectuer la modification de leurs prix en conséquence.

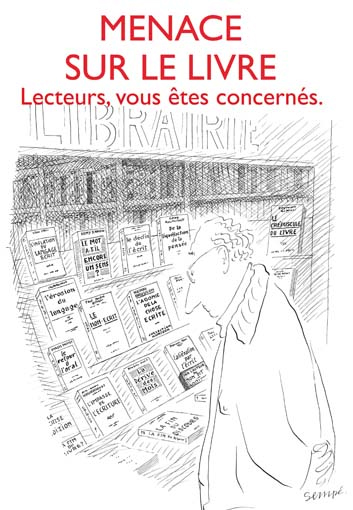

Un groupe de libraires indépendants lance, avec le soutien du dessinateur Sempé, habitant du quartier Montparnasse, une campagne pour mobiliser les auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et plus généralement les lecteurs, afin de les inciter à envoyer des courriels aux députés de leur circonscription et aux membres de la commission des finances de l’Assemblée leur demandant de « voter les amendements de la commission stipulant une TVA à 5,5% pour le livre papier et numérique, et un retour au même taux pour celle appliquée depuis le 1er janvier aux auteurs. »

Affiche « Menace sur le livre » réalisée par Sempé en soutien à la lutte contre la hausse de la TVA sur le secteur du livre.

Après cette campagne, Yannick Poirier de la librairie Tschann, Régis Pecheyran, le gérant de la Société des amis de Tschann, Francis Goux, le conseiller culture au Perreux-sur-Marne et Sylvie Gouttebaron de la Maison des écrivains et de la littérature rencontrent Olivier Henrard, le conseiller culture de Nicolas Sarkozy. Yannick Poirier raconte : « Aurélie Filippetti [députée] nous suivait et nous avait assuré qu’elle changerait la loi. Ce qu’elle fit mais en oubliant de redescendre la TVA auteur. » Finalement à compter du 1er janvier 2013, le taux de TVA applicable au livre est revenu à 5,5 %. Mais parallèlement François Hollande passe la TVA de 7% à 10%. Yannick Poirier fait remarquer que « c’est donc une disparité incongrue dans ce secteur : les producteurs (auteurs) sont taxés à 10%, les intermédiaires eux à 5,5%. »

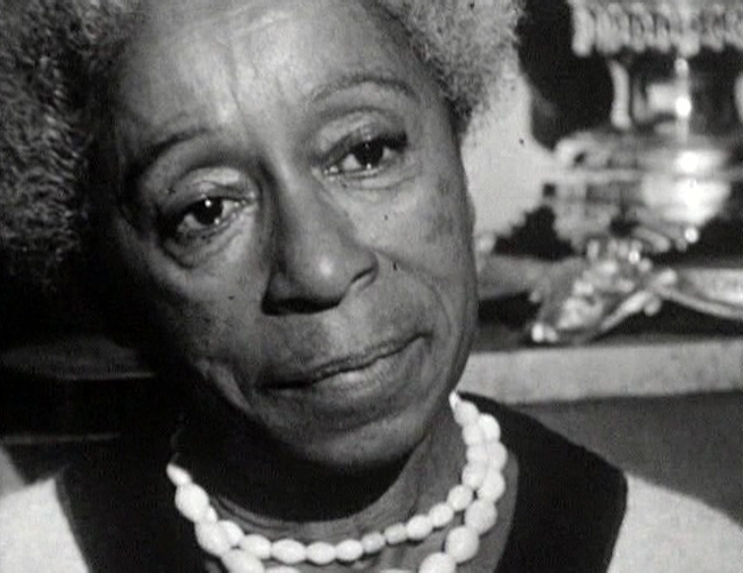

Nul doute que Marie-Madeleine Tschann aura suivi les péripéties du monde des livres, depuis sa retraite dans le Gers. Hélas le 17 mars 2014, la fille cadette du fondateur de la librairie Tschann décède à 85 ans.

La culture confinée

Le 17 mars 2020, comme la plupart des commerces considérés comme non-essentiels, les librairies sont contraintes de fermer leurs portes, alors que l’ensemble de la population française est confinée en raison de la pandémie de Covid-19. A partir d’avril, certains libraires indépendants s’organisent pour proposer la vente des livres à emporter, avec commande à distance et retrait sur le pas de la porte, aussi appelé Click and Collect. Lors du deuxième confinement à partir du 30 octobre 2020, les libraires dénoncent l’injustice qui leur est faite. En effet des enseignes comme la Fnac ou les grandes surfaces peuvent rester ouvertes car elles vendent des produits de première nécessité et les rayons livres restent accessibles alors que les librairies sont contraintes de fermer. Le Syndicat de la librairie française lance une pétition. Quelques rares libraires décident de désobéir comme Tschann (6e arr.) et Falado (14e arr.). L’ouverture en novembre 2020 coûte à la librairie Tschann 3 000 € et des menaces d’emprisonnement si les scellés de la fermeture administrative sont brisés. Devant la levée de boucliers, le ministère de l’Économie demande à la Fnac et à la grande distribution de fermer leurs rayons livres. Le Click and Collect est de nouveau de mise.

En route vers le centenaire

Aujourd’hui la librairie Tschann continue de défendre autant la poésie, la littérature que les sciences humaines et les beaux-arts. Si vous passez la porte de la librairie, ne vous laissez pas impressionner par la quantité étourdissante de livres. Dites-vous que c’est tout un univers des possibles et des heures de lectures passionnantes qui s’offrent à vous. Vous pouvez compter sur Yannick Poirier, Fernando de Barros, Muriel Bonicel ou leur équipe de libraires pour vous guider dans les méandres des sections, étagères, tables et présentoirs. Et n’oubliez pas de jeter un œil à leurs vitrines qui changent régulièrement et présentent leurs sélections thématiques. Laissons le mot de la fin à Yannick Poirier : « Aujourd’hui comme hier, la librairie Tschann, parce qu’elle est de Montparnasse, est toujours soucieuse d’inventer son présent sans rien oublier de son passé. »

Librairie Tschann – 125 bd du Montparnasse, Paris (6e arr.) – M° Vavin – Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi (10h-20h30) et le samedi (10h-19h30) – tschann@free.fr

L’une des autres librairies emblématiques du quartier était « L’Œil écoute » au 77 boulevard du Montparnasse, juste à côté du théâtre de poche. Fondée en 1973, cette librairie ouvrait jusque tard dans la nuit et était le rendez-vous des noctambules en manque de lecture. Au rez-de-chaussée, on trouvait les nouveautés, les beaux livres et le rayon jeunesse et au sous-sol il y a avait les BD et les livres de poches. Malheureusement elle a dû fermer définitivement en janvier 2018. (crédit : Les Montparnos, 2002)

(1) Les parents de Louis Tschann : Sylvère Tschan ou Tschann né le 14 août 1864 à Roderen et Marie-Anne Boeglin née le 13 janvier 1865 à Hamburg.

Ses grands-parents paternels : Laurent Tschan né le 7 novembre 1831 à Roderen et Françoise Stucker née le 10 février 1825 à Roderen. Ils se sont mariés le 4 mai 1859 également à Roderen.

Ses arrières grands parents paternels : Morand Tschan né le 19 février 1798 à Roderen et Anne Marie Bauer née le 8 février 1797 à Roderen. Pour plus d’information, consultez l’arbre généalogique reconstitué avec actes à l’appui. Je remercie vivement Mr Genea pour ce travail.

(2) Merci au directeur des Archives départementales du Gers, qui m’a permis de lever un doute sur la date et le lieu du mariage de Louis Tschann et Marie-Thérèse Castex.

(3) Lors de ma recherche généalogique, je suis tombée sur Eugène Tschann (né le 21 août 1872 à Paris, 6e arr., et décédé le 16 février 1939 à Nice), directeur-propriétaire du Splendid hôtel de Nice. Le berceau de sa lignée se situe à Bischwiller, dans le haut-Rhin, comme pour Louis Tschann. J’ai un instant cru qu’ils étaient de la même famille et que c’était une spécificité familiale d’exercer un métier dans l’hôtellerie de luxe, mais je n’ai finalement trouvé aucun lien, à plusieurs générations, entre ces deux branches de la famille Tschann.

(4) Joseph Corticchiato, dit José Corti (1895-1984), est un éditeur français spécialisé dans la publication de livres apparentés au dadaïsme et au surréalisme. Il crée les Éditions Surréalistes en 1925, puis en 1938 la maison d’édition indépendante qui porte son nom. C’est d’ailleurs aux Éditions Corti que parait « Souvenirs retrouvés » de Kiki de Montparnasse. Guy Lévis Mano (1904-1980), aussi connu sous le pseudonyme de Jean Garamond, fut de 1923 à 1974, sous le sigle GLM, un éditeur de poésie, réputé en particulier pour ses éditions d’ouvrages illustrés par de prestigieux artistes.

(5) Parmi les poètes et artistes publiés dans les Feuillets Sagesse, il y avait : Pierre Albert-Birot (1876-1967), Jean de Bosschère (1878-1953), Ivan Goll (1891-1950), Eugène Jolas (1894-1952), Georges Mogin dit Norge (1898-1990), Jacques Audiberti (1899-1965), Maxime Alexandre (1899-1976), Louis Emié (1900-1967), Marcel Lecomte (1900-1966), Gabriel Audisio (1900-1978), Jacques Maret (1900-1980), Marcel Jean (1900-1993), Jean Follain (1903-1971), Ilarie Voronca (1903-1946), Alice Paalen (1904-1987), Jehan Mayoux (1904-1975), Jean Scutenaire (1905-1987), Maurice Fombeure (1906-1981), Georges Hugnet (1906-1974), Maurice Henry (1907-1984), Roger Gilbert-Lecomte (1907-1943), Camille Bryen (1907-1977), Eugène Guillevic (1907-1997), Edmond Humeau (1907-1998), Marcel Béalu (1908-1993), Léo Malet (1909-1996), Lucien Becker (1911-1984), Michel Manoll (1911-1984), René Lacôte (1913-1971), Jean Rousselot (1913-2004), Gisèle Prassinos (1920-2015), etc.

(6) Marie Canavaggia (1896-1976) est la secrétaire littéraire de Céline. Sa sœur cadette, Renée Canavaggia (1902-1996), est astrophysicienne, cheffe de travaux au Bureau de la statistique stellaire de l’Institut d’astrophysique de Paris (IAP). Armand Bernardini (1895-1972) est un journaliste, collaborateur et doctrinaire antisémite français. George Montandon (1879-1944) est ethnologue au musée de l’Homme, théoricien du racisme et antisémite. Jean Dauvilliers, dit Bonvilliers (1909-2000) est acteur et peintre montmartrois. Lucette Destouches (1912-2019), née Lucie Almansor, sera à partir de 1943 la seconde épouse de Louis Ferdinand Destouches, dit Louis-Ferdinand Céline.

(7) Cet article de Eric Mazet paru dans Bulletin célinien est consultable dans cette revue de presse (p. 105-118).

(8) La société des amis de Tschann regroupe 25 clients fidèles, pour la plupart demeurant dans le quartier Montparnasse, et qui ont participé pour un tiers au rachat de la librairie.

Les sources pour cet article : « Poèmes de Fernand Marc » (Le Jour, 30 avril 1938), entretien avec Marie-Madeleine Tschann dans « Les Nuits magnétiques : les libraires », épisode 2/4 : la vie des libraires (France Culture, 20 avril 1988) et épisode 3/4 : la librairie (France Culture, 21 avril 1988), « La disparition d’Autrement dit » (Le Monde, 4 novembre 1988), « La librairie Tschann sauvée » (Le Monde, 17 novembre 1989), entretien avec Marie-Madeleine Tschann et Anne-Marie Grossman par Jean-Paul Hirsch (19 janvier 1994), « Le retour des maudits » dans l’émission « Qu’est-ce qu’elle dit Zazie ? » (France 3 Paris, 16 février 1994), « Tschann : la relève par la jeune garde » par Annie Favier (Livres Hebdo, 26 mars 1999), « Pour une défense sereine de la librairie de qualité » par Yannick Poirier (Esprit, juin 2003), « Hachette-VUP en débat chez Tschann » (Le Monde, 3 juillet 2003), « Coureurs de fonds à Montparnasse » par Benoît Laudier (Livres Hebdo, 5 mars 2004), « La librairie Tschann », entretien avec Fernando Barros (Histoires littéraires, n°26, avril-mai-juin 2006), « Jérôme Grossman s’éteint » (Livres Hebdo, juillet 2008), « La librairie Tschann (re)prend les armes » (Nouvel Obs, 12 janvier 2012), « La campagne Sempé contre la hausse de la TVA se poursuit » (Actualitté, 10 février 2012), catalogue de la maison de ventes aux enchères Alde présentant la Collection Tschann (31 mai 2013), Mort de Marie-Madeleine Tschann (Livres Hebdo, 10 avril 2014), « Des tags et des cendres » par Eric Mazet (Bulletin célinien, n°395, avril 2017), « 1974 : la Fnac vend aussi des livres » par Magali Picard (LSA, 12 décembre 2018), « Muriel Bonicel de la librairie Tschann : “Nos rencontres permettent le passage à une nouvelle génération de poètes et de lecteurs” » (Télérama, 14 mars 2019), « La colère des libraires » (France 3, 30 octobre 2020), « Confinement : entre désarroi et résistance, les libraires dénoncent « l’injustice » de leur fermeture » (France info, 30 octobre 2020), « Une librairie de Cannes reste ouverte malgré le confinement, la police débarque » (Capital, 13 novembre 2020), « Exploring Samuel Beckett’s Paris » par William Triplett (Washington Post, 7 janvier 2022), « Vivendi / Lagardère, 2002-2004 : la naissance d’Editis (4/5) » (Livres Hebdo, 24 janvier 2022), Google Street view de 2008 à 2022 du 84 bd du Montparnasse et du 125 bd du Montparnasse.

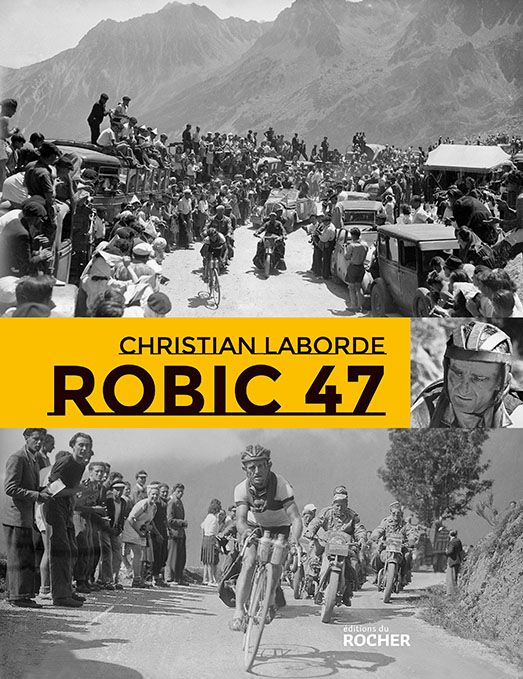

"Robic 47" par Christian Laborde, éd. du Rocher, 2017

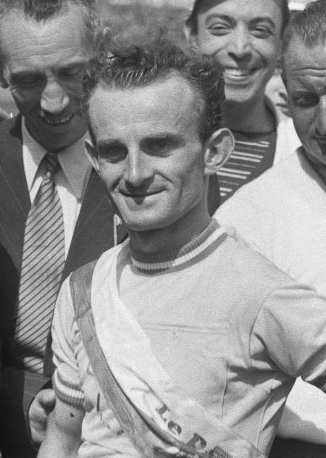

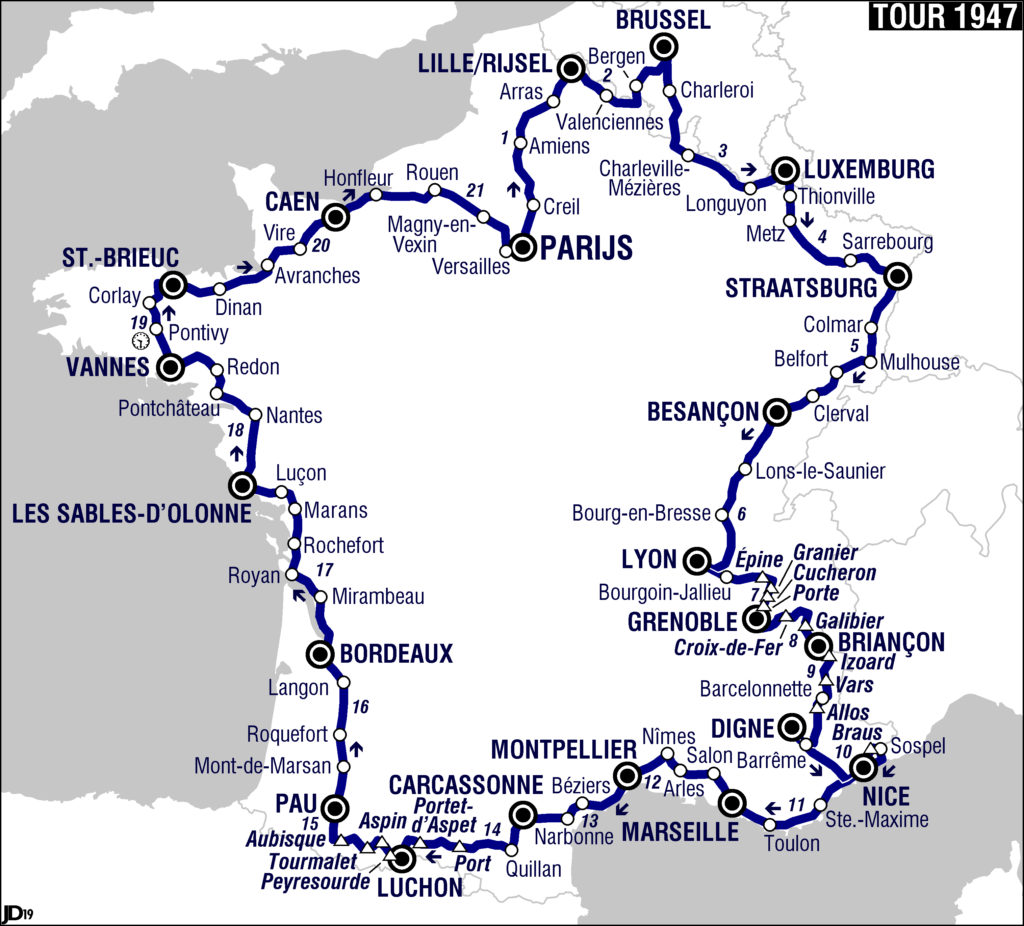

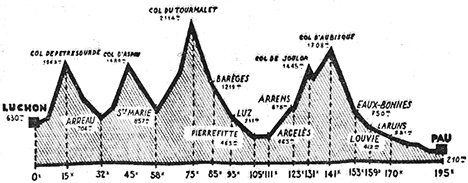

Jean Robic, coureur disgracieux dont on s'est toujours moqué et dont l'équipe de France n'a pas voulu, ne pouvait, aux dires des experts, gagner le Tour. Tous ignoraient la promesse de Robic, la ténacité de Robic, l'endurance de Robic, les talents incroyables de grimpeur de ce vilain petit canard des cycles qui, du haut de son 1m61, a dicté sa loi à tous les héros du Tour sur les routes défoncées d'un pays en ruines.

"Robic 47" est une biographie romancée, enrichie par des photos Collector.

www.christianlaborde.com

"Robic 47" par Christian Laborde, éd. du Rocher, 2017

Jean Robic, coureur disgracieux dont on s'est toujours moqué et dont l'équipe de France n'a pas voulu, ne pouvait, aux dires des experts, gagner le Tour. Tous ignoraient la promesse de Robic, la ténacité de Robic, l'endurance de Robic, les talents incroyables de grimpeur de ce vilain petit canard des cycles qui, du haut de son 1m61, a dicté sa loi à tous les héros du Tour sur les routes défoncées d'un pays en ruines.

"Robic 47" est une biographie romancée, enrichie par des photos Collector.

www.christianlaborde.com