Détail de la façade de l’immeuble Mouchotte (photo : Les Montparnos, avril 2023)

L’opération Maine-Montparnasse

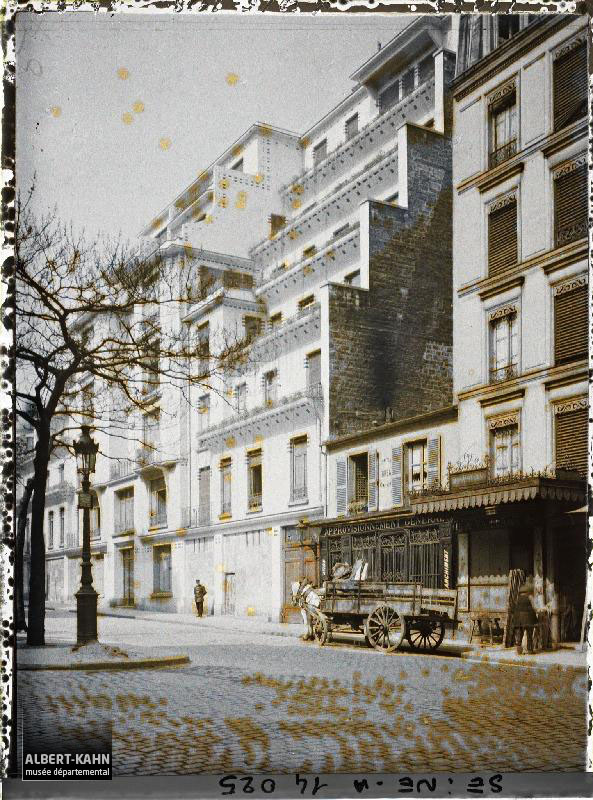

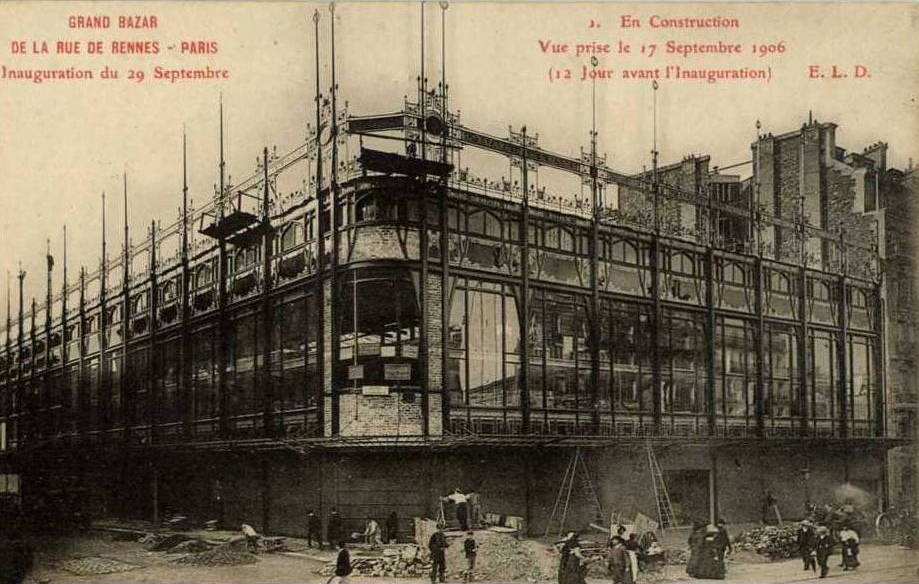

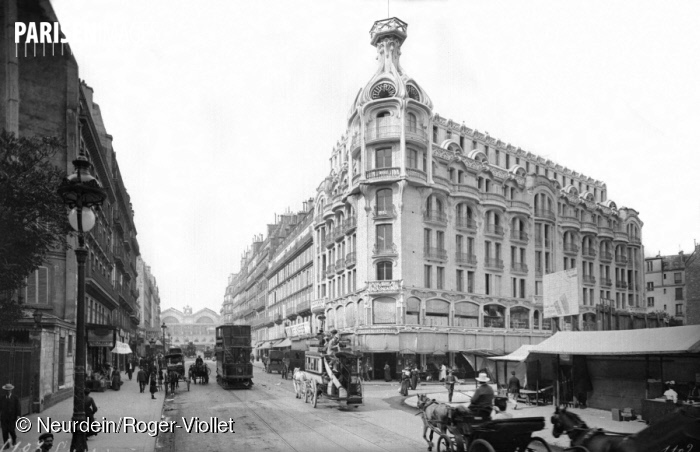

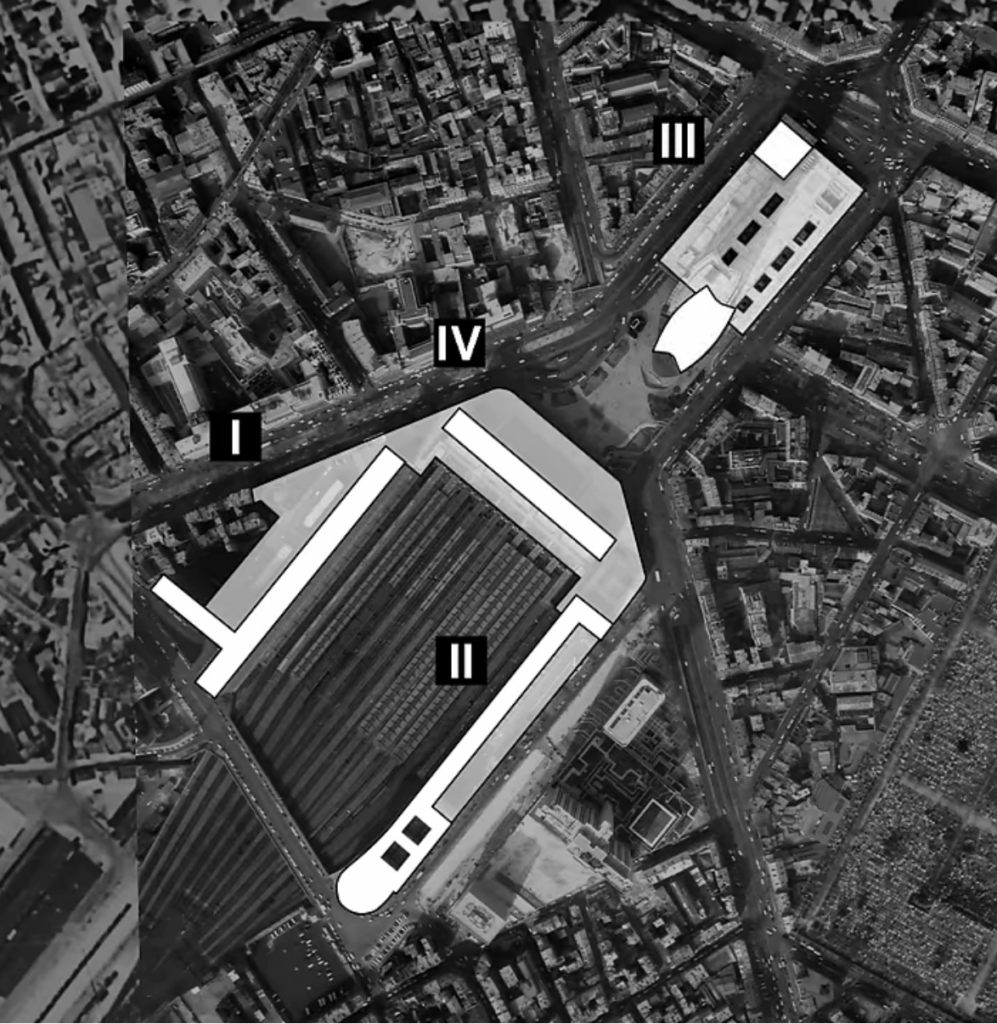

Dans les années 1950, lorsque le projet de déplacer sur l’avenue du Maine la gare de l’Ouest, initialement sise boulevard du Montparnasse, l’idée émerge de réorganiser plus largement le quartier. Cela donne lieu à l’opération Maine-Montparnasse, un chantier qui s’étale sur quatorze ans, de 1959 à 1973, à cheval sur les 14e et 15e arrondissements de Paris, et qui comprend, la nouvelle gare, trois bâtiments reliés par une dalle qui forme un U autour des voies ferrées, l’îlot Vandamme, la tour Montparnasse et son socle. La rue du commandant Mouchotte est percée à cette occasion. Bien que prévu dès l’origine, ce n’est que dans les années 1990, que le jardin Atlantique qui recouvre les voies, est construit et finalise le programme Maine-Montparnasse, mais c’est une autre histoire.

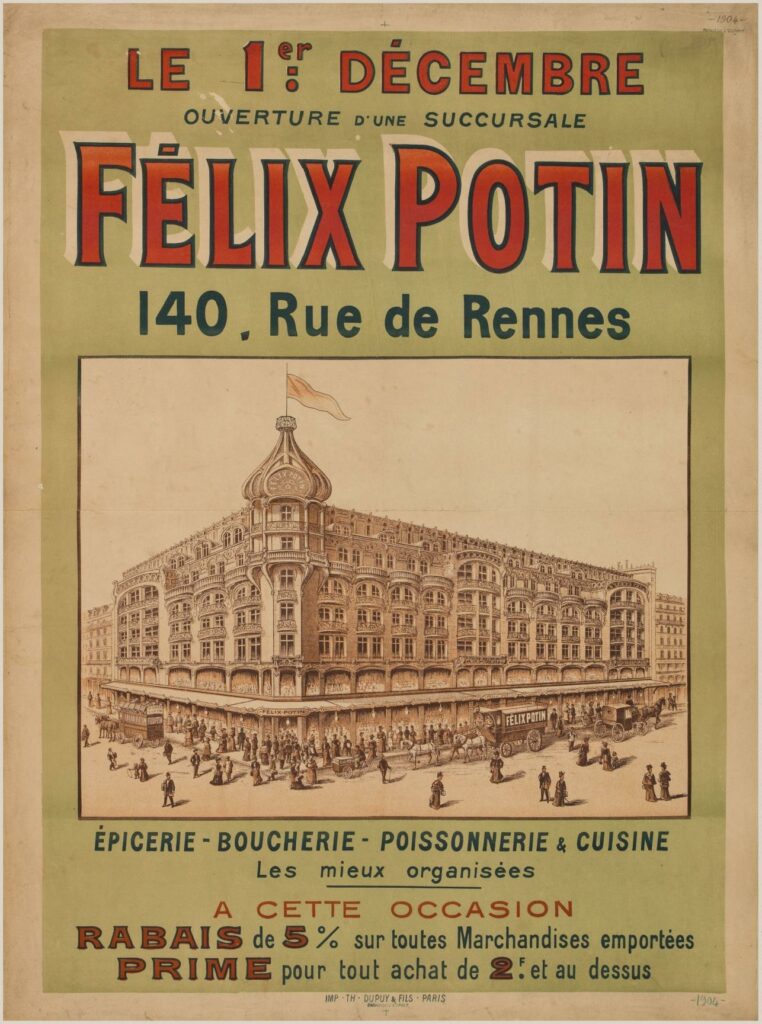

A droite : les différents secteurs du projet Maine-Montparnasse. Le secteur II est l’immeuble Mouchotte (crédit : LNP – source : YouTube)

Mouchotte, le plus grand immeuble de logement de Paris

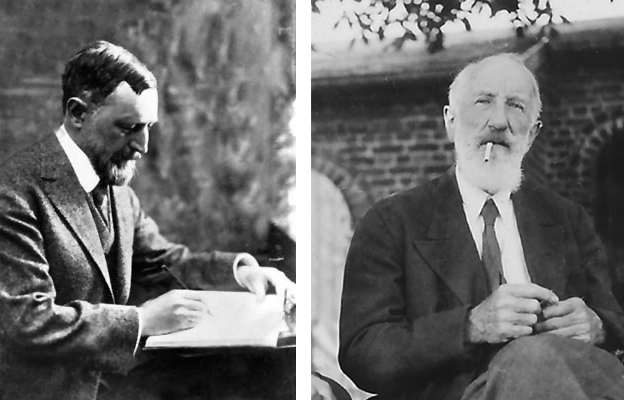

Le projet Maine-Montparnasse prévoit deux immeubles de logements, dont Jean Dubuisson (1914-2011) est l’architecte :

Fils et petit-fils d’architecte, Jean Dubuisson intègre l’école d’architecture de Lille en 1934 puis poursuit ses études à Paris où il obtient son diplôme en 1939. En 1945, il est lauréat du premier Grand prix de Rome. En 1959, on lui commande 1000 logements à Montparnasse : Maine-Montparnasse I, le long du boulevard Pasteur, avec 250 logements de luxe, et Maine-Montparnasse II, rue du commandant René Mouchotte, avec 754 appartements locatifs allant du studio au six pièces.

Maine-Montparnasse II, qui prend le nom d’immeuble Mouchotte, est le plus grand immeuble d’habitation de la capitale, dont la construction s’étale entre 1959 et 1964, et la livraison en 1966. Il est habité par environ 2000 à 2500 personnes, avec 88 000 m² de logements, des parkings et deux niveaux de caves. Long de 200 m et haut de près de 50 m, l’immeuble Mouchotte comprend 13 cages d’escaliers de A à M et 17 étages.

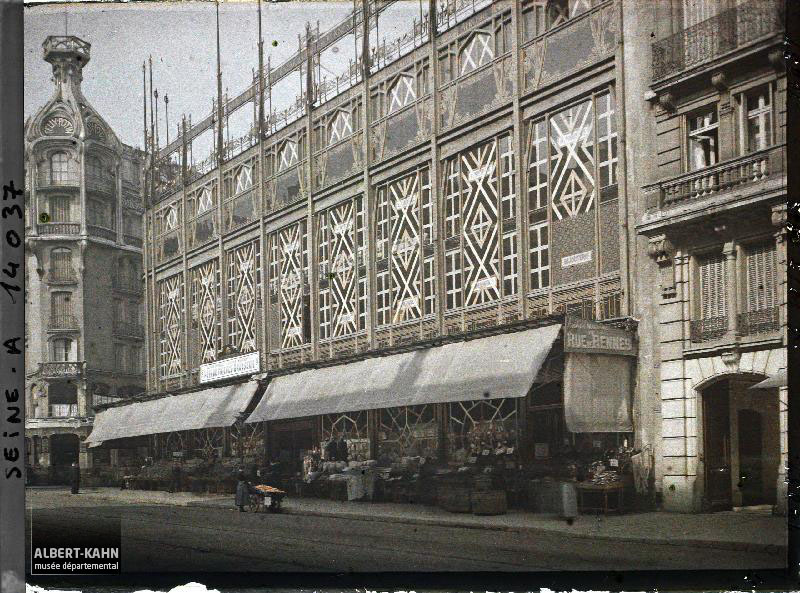

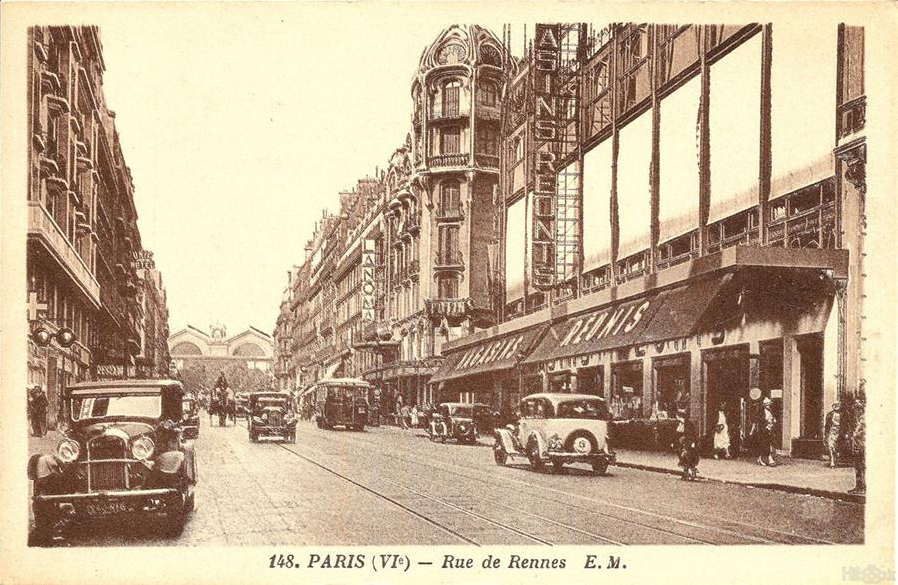

Une façade en motif écossais

Lors d’une conférence au Pavillon de l’Arsenal, le 14 mars 1991, Jean Dubuisson explique qu’il voulait pour la façade « quelque chose qui ressemble à un [tissu] écossais. » Supportées par une ossature en aluminium rythmée de lignes verticales et horizontales plus ou moins épaisses et rapprochées qui forment la trame écossaise chère à l’architecte, les façades sont recouvertes à 72% de surface vitrée, laissant entrapercevoir l’intérieur des habitations.

En 2010, l’immeuble Mouchotte reçoit le label de Patrimoine du XXe siècle créé par le Ministère de la culture et de la communication qui vise à l’identification et l’étude de l’architecture du 20e siècle afin d’éviter des « pertes irréparables de cet instant de la mémoire européenne. »

L’inspirant immeuble Mouchotte

Le retour sur la rue de l’immeuble Mouchotte, le bâtiment A, a la particularité de proposer des salles communes de réunion ou d’exposition (la bien nommée, salle Modigliani) en rez-de chaussée sur dalle, ainsi que des appartements-ateliers dans les étages pour reloger les artistes du quartier.

A l’occasion des événements de mai 1968, le philosophe Jean-Paul Sartre (1905-1980) l’aurait surnommé l’immeuble rouge, car les drapeaux rouges fleurissaient aux fenêtres de la façade en fonction des convictions politiques de ses habitants.

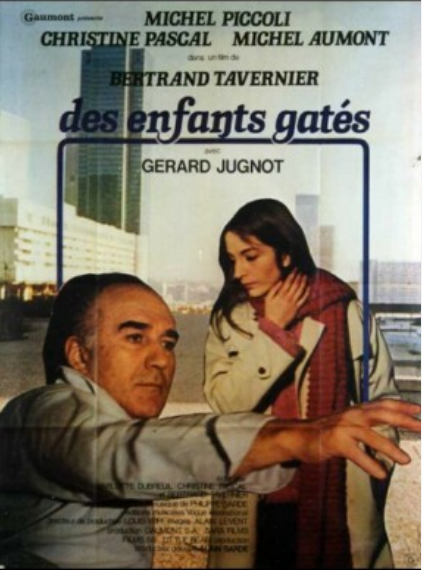

Dans les années 1970, la singularité de la population de Mouchotte fait de cet ensemble un bastion du militantisme culturel, social et politique qui inspire à Bertrand Tavernier Des enfants gâtés (1977), film en partie tourné sur place.

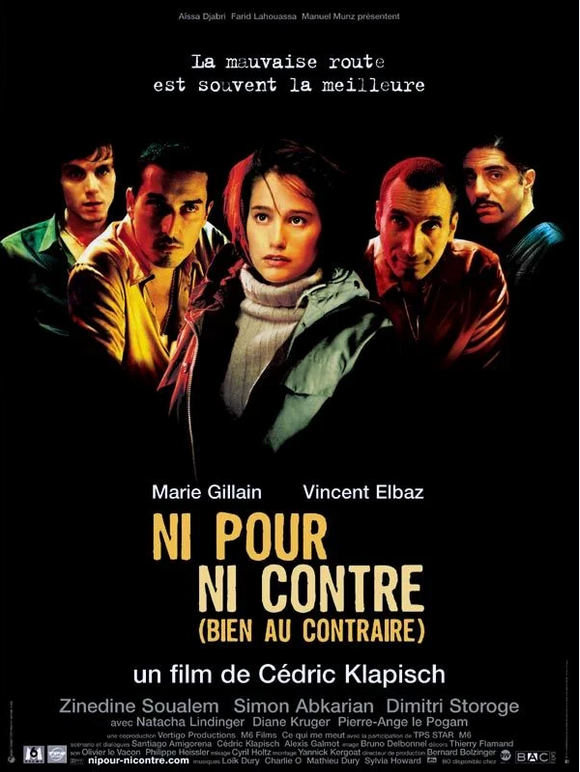

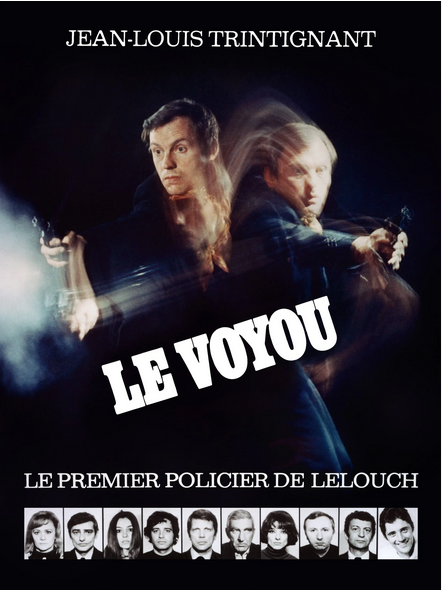

Cet ensemble a inspiré plus d’un artiste puisqu’on retrouve l’immeuble Mouchotte dans plusieurs films, comme décor ou comme élément central de l’intrigue :

Mouchotte vu par le photographe Andreas Gursky

Jusqu’au 30 août 2025 à la galerie Gagosian à Paris, il est possible de voir « Paris, Montparnasse II, 2025 » , l’œuvre monumentale d’Andreas Gursky, pionnier de la photographie numérique, représentant l’immeuble Mouchotte. L’artiste allemand avait déjà réalisé en 1993 une première photographie de la barre de l’architecte Jean Dubuisson. Il raconte dans le journal Le Monde qu’il « a eu envie de revenir à certains endroits pour voir comment le temps s’inscrivait dans l’image. »

Avec Montparnasse II, réalisée trente deux ans après la première version, on note que la technologie a évolué et permet beaucoup plus de détails. Andreas Gursky explique au journal Le Monde « C’est un bâtiment, mais pour moi c’est surtout un microcosme, une allégorie de la vie. La chose la plus intéressante, dans cette image, c’est qu’on peut voir à l’intérieur. Et c’est fou comme chaque fenêtre est différente. Chaque individu est différent, chacun a des goûts et des objets propres. »

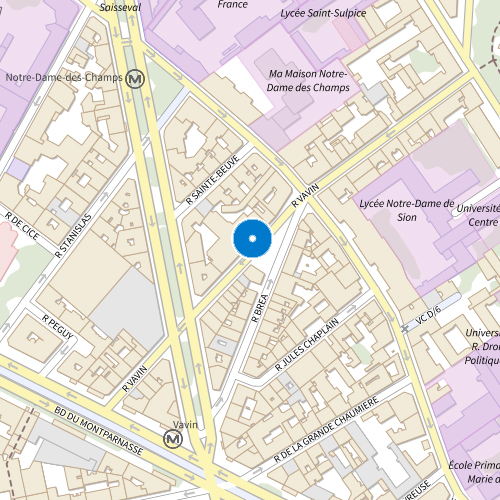

Si vous venez à Montparnasse, pour trouver le point de vue qui permet de voir l’immeuble Mouchotte frontalement comme sur la photo, vous risquez de chercher longtemps. En effet il n’est pas possible d’avoir une telle vision en raison de différents obstacles. Le photographe explique qu’il a créé une image composite depuis cinq points de vue différents et sur une période de trois jours, avant de passer plusieurs mois à recomposer l’image sur ordinateur.

Quand je suis allée voir l’image à la galerie Gagosian à Paris, je suis tombée par hasard sur deux résidentes de l’immeuble Mouchotte venues découvrir comme moi l’œuvre de Andreas Gursky.

Quel avenir pour l’immeuble Mouchotte ?

Cette rencontre fortuite ainsi qu’une visite à l’occasion des journées du patrimoine m’ont permis d’apprendre que l’immeuble Mouchotte était dans la tourmente. Des rénovations de la façade sont envisagées pour améliorer les performances thermiques du bâtiment mais les modalités ne semblent pas faire consensus parmi les copropriétaires, comme en témoignent les commentaires à la suite de cet article. Pourtant le changement climatique impose de repenser l’habitat. Comment le faire en conservant ce témoignage exceptionnel de l’architecture des années 1960 qu’est l’immeuble de Jean Dubuisson. La réponse à ce dilemme sera peut-être dans l’innovation des matériaux et des pratiques architecturales. A suivre…

"Paris, Montparnasse II" (2025), d’Andreas Gursky, à la galerie Gagosian, à Paris. Photos : Thomas Lannes/Andreas Gursky/ADAGP, Paris, 2025

ANDREAS GURSKY (jusqu'au 30 août 2025)

La galerie Gagosian expose quatre photographies d’Andreas Gursky dont notamment Paris, Montparnasse II (2025), l'image monumentale de la façade de l'immeuble Mouchotte. Le photographie réexamine cette image en retraçant les changements que le temps a inscrits sur l’architecture et ses occupants depuis la première image réalisée en 1993.

Gagosian - 9 rue de Castiglione, 75001 Paris - site

Sources de cet article : « Andreas Gursky:Paris, Montparnasse II » (Gagosian, 2 juin 2025), le site de l’association culturelle de Mouchotte, le site de l’association des locataires Maine-Montparnasse (ALMM), le site de l’Association des habitants et amis de Mouchotte, le site de l’Association Sauvons Mouchotte, « Quand le photographe Andreas Gursky revient, vingt-deux ans plus tard, à Montparnasse » de Claire Guillot (Le Monde, 28 juin 2025), « Panorama paranormal » par Laurent Rigoulet (Télérama, 16 juillet 2025)

A LIRE AUSSI